许多人都认为,宋朝的软弱是“重文轻武”,但纵观南北两宋四百年的历史,贯穿其中的似乎只有四个字,那就是“投机取巧”,更是从未将自己放在强者的位置。

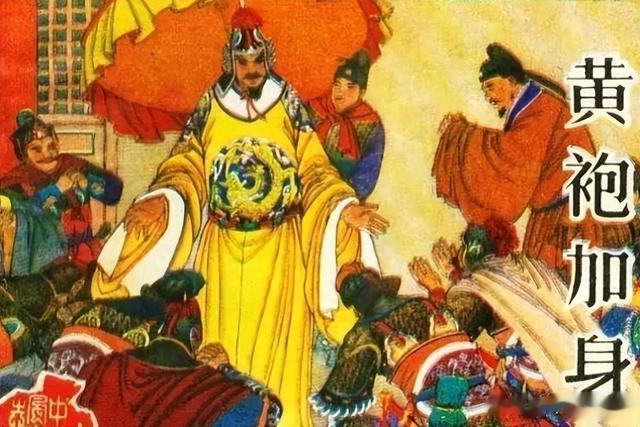

纵观历朝历代的开国皇帝,几乎都是依靠自己打下的江山,而唯有宋太祖赵匡胤篡夺的却是周世宗柴荣的基业,是靠“黄袍加身”这种“投机取巧”、欺压孤儿寡母的小人行径登上的北宋开国皇帝的宝座。

北宋建国后,赵匡胤担心重蹈唐代藩镇割据的覆辙,更是直接推行了“重文轻武”的施政方针。

于是,就有了接下来的巧妙的“杯酒释兵权”。

这些行为,说白了就是他害怕武将坐大,更害怕自己的后代制衡不了武将,连这都害怕,他能是一个真正的强者吗?而他所建立的朝代能是一个强大的朝代吗?

显然,这样的开国皇帝,从根源上就不是一个真正的强者;这样的皇帝所建立的朝代,自然也不可能是一个强大的朝代。

▲赵匡胤“黄袍加身”

开宝九年(976年)十月十九日夜,赵匡胤离奇驾崩后,关于赵光义的上位,也几乎可以确定同样采取的是“投机取巧”的方式。

所以,他对武将的忌惮更甚其兄赵匡胤,尤其“授以阵图以指挥前线将帅作战”的政策,从而导致他数次北伐均以失败告终。

最终,北宋只能将强者的进攻战略变为弱者的防御战略。岂不知,最好的防守就是进攻。

这样的皇帝,能是一个强者所为吗?

面对当时强大的辽国也就算了,但是面对小小的西夏,竟也被打的只有防守之力而无进攻之能。到了后来,反而是较为强大的北宋最先灭亡,而小小的西夏却存活到了南宋末期。

可见,北宋确实也太弱了。

到了宋真宗时期,随着宋辽两国“澶渊之盟”的订立,北宋北方边境的防御压力才有所缓解。

同时,根据盟约约定,显示了北宋再次将自己置于弱者的一方:辽为兄,宋为弟,而且宋每年还要给辽十万两银子、二十万匹绢的币贡,后来又将币贡增加到了银二十万两、绢三十万匹。

这些行为,从本质上来说,其实就是“壮大敌人,削弱自己”的资敌行为。

对于这样苟活软弱的“澶渊之盟”,却被北宋官员大书特书,大唱赞歌,这不就是以“弱为荣”吗?

这样的朝代,又怎么能够强大?结果,弱者只能遭受强者的欺压。

▲宋辽“澶渊之盟”

即使宋辽订立了“澶渊之盟”,可在辽国的军事威压下,北宋也只能步步退让,边界线由“澶渊之盟”时的白沟河上段的拒马河,改为以分水岭为界,并导致北宋失去了河东地区的大片领土。

这种连“寸土必争”的血性都没有的朝代,又何谈强大。

当金朝崛起后,北宋不顾“澶渊之盟”的盟友关系,悄悄派人与金国谈判,意图灭亡辽国。

然而,在灭辽的过程中,北宋“投机取巧”的毛病又犯了,不但不想派一兵一卒,反而还想要“坐山观虎斗”,好于中谋利。

结果,金国依靠自身就将辽国打的溃不成军。

于是,北宋又想“投机取巧”捡便宜。谁知,派出的宋军竟被残兵败将的辽军打的溃不成军。

这种没有一丝强者的行为,想不弱都不可能。

后来,“燕云十六州”被金国打了下来,北宋再次采取了“投机取巧”的方式,想以“岁贡”的形式酬回“燕云十六州”。

对于这样的软弱行为,北宋君臣竟还能做到“争相庆贺”,简直是不知何为荣,何为耻。

▲岳飞之死

正所谓:“天予不取,反受其咎;时至不迎,反受其殃。”面对卧榻之侧如此软弱的北宋,金国还有必要和你可气吗?于是,北宋就被金国给灭亡了。

到了南宋时,又再次重蹈着北宋的覆辙。

只因朝廷的主流思想是软弱的求和,所以想打能打的岳飞,被朝廷以“莫须有”的罪名给害死了。

反正,南宋总认为自己是弱者,从未把自己当成强者,甚至认金为父,自甘为子。

当蒙古崛起后,南宋又耍起了小聪明,又想依靠强大的蒙古灭亡金国,又想“投机取巧”不劳而获。

结果,宋蒙确实灭亡了金,可南宋却又被蒙古所灭,这不就是重蹈北宋的覆辙吗?

再来看看当初想要依靠美帝的蒋介石,不就败于“自己动手、丰衣足食”的毛泽东之手吗?

所以,一切想要依靠外力、投机取巧的想法,都是弱者的行为。最多,外力只能充作助力而不能当成主力,投机取巧更是小道而不是捷径,只有“自己动手、丰衣足食”才是真正的强者之路。

图片来源网络