新中国的开国将军,很多出身底层,既无系统训练,也无名校履历,有的连字都认不全。

但他们靠战场一点点学出来,真刀真枪打出来,打的敌人节节败退。

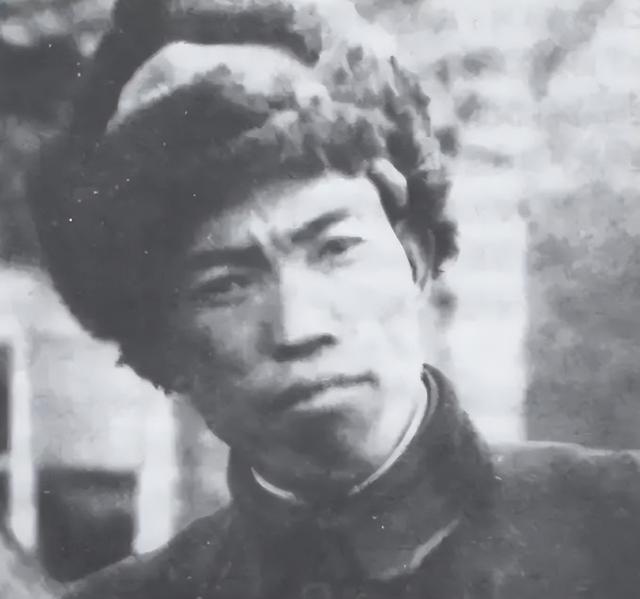

梁兴初,就是这样一位将军。

他出身贫寒,少年时替人打铁糊口,靠双手敲出了生路。

刚入队时,战友们笑称他“梁铁匠”。可谁也没料到,这个打铁的,会在战场上打出血性。

很快,“铁匠”成了“铁打的”,再后来,成了“梁老虎”。

1967年,他临危受命,出任成都军区司令。

不久,他在一次视察途中突遇一伙地痞。

那群人喝得醉醺醺,堵路撒野,妄图挑事。

梁兴初当场喝止,警告他们收手。对方不但不听,反倒叫嚣:“让你们走不出这条街!”

铁打的将军梁兴初将军身高一米八,骨架硬朗,浓眉如墨,双眼炯炯,背略驼,颧骨高,门牙微突。

一张脸,初看威严,再看亲切。

战友们私下给他起了个外号,叫“梁大牙”,他自己听了也不恼。

他少年时学过铁匠,手上茧厚如壳,力气极大。

刚参加革命,战友打趣他是“打铁的”。

可战场上,他越打越硬,九死一生,从火线上爬出无数次,大家干脆改口:“他这不是打铁的,是铁打的。”

名字也是一桩趣事。

他本叫梁兴柞,一次部队点名,旅长陈光口误念成了“梁兴炸”。

梁兴初摇头,觉得太刺耳,于是索性改名,把“柞”字旁边的“示”换成了一把“刀”,成了如今的“初”——既有锋芒,又不失锋纪。

从那之后,部下开始喊他“带刀的”。

他是江西吉安陂头街人。

家中世代贫苦,父亲是个篾匠,靠编竹器、卖纸马维生。

母亲辛劳,一共生了九个孩子,七个早夭,只剩下两个儿子:一个叫兴初,一个叫兴枯。

梁兴初从小不省心。走路不是走,是蹦;见沟就跳,摔了也跳。

上学成天惹事:抓鸟雀,放蛙虫,还爱整人。

某次课堂上,他偷偷把女同学的辫子绑在凳子上,一声“起立”,人仰马翻,满堂哗然。

还有一次,他在课间猛推秋千,差点把人送进医馆。每次闯祸,父亲都将他吊在梁上打。

十来岁,因家里揭不开锅,他辍学学艺。

先学裁缝,结果把长衫布料剪成了短袖,被一脚踢走。

又去学理发,遇到一个老赖账的客人,他当场剃了人家一个阴阳头,再次被炒。

直到1927年,他被送去铁匠铺当学徒,才算踏实下来。

三年锤炼,烈火真金。

那三年,累是常态,他从没喊过一声苦。

即便后来都成师长了,他那股调皮劲也改不了。

任师长时,有次亲自给通讯员理发,剃完还蘸水笔,在嘴边画了两撇八字胡,自得其乐。

周围战士憋笑憋得脸红脖子粗,林彪一向严肃,那天也没绷住,悄悄别过头偷笑。

只有罗荣桓皱着眉头说他一句:“梁兴初,你多大人了,还这么不着调?”

梁兴初将军并不以“笔杆子”出名。

他的荣光,全靠“枪杆子”打出来,一伤一勋章,一疤一军衔,用六年血战,走完了别人十年都爬不完的晋升路。

他不只是勇,更有一种别人不敢想的“硬”。

打仗从不躲子弹,不怕死,不认怂,凡是上了战场,他宁可流血,也不下火线。

他的身体几乎成了“伤痕档案”,共负伤九次,哪次都是生死边缘。

1931年5月,红军第二次反“围剿”,他中弹负伤,几周后,拄着木棍复出,被提拔为排长。

不到一年,战斗再次升级。

1932年秋,在黄陂一役中,他连中两弹,鲜血直流,仍坚持指挥,寸步不退。

这一次,他荣获“模范连长”,佩“红星”奖章,升为连长。

伤痕越多,军衔越高。

1933年夏,一次遭遇战中,他头部中弹,子弹自左腮穿出,血肉模糊,口齿不清,仍坚持不下火线,随后被提为营长。

年底,在保卫兴国战斗中再次中弹,虽被送医,十天后便强行出院,重返岗位。

更艰险的还在后头。

1935年,长征途中猪场阻击战,他与敌人短兵相接,展开白刃战,肉搏到底,又负伤,却拒绝住院。

后来,调任侦察连连长,直至直罗镇一役,升任团长。

随东征部队过黄河,他右手再遭炮火,食指、中指永久残疾,握枪艰难,但从未言退。

他的夫人任桂兰,多年后回忆这段历史,只一句话:

“老梁在红军时期六年,从战士到团长,作战无数,负了九次伤,升了九级,正好是一个伤疤一级军阶。他才真是一级一级打上来的。”

新中国成立后,他戎马未歇,抗美援朝又三次死里逃生。

有一次,他正欲骑马巡查,敌炮突袭,三匹战马被炸毙,就连他亲自挑选的坐骑“大青马”也当场毙命。

换成旁人,可能心有余悸;他只是冷静换马,继续前进。

还有一次,炮弹落在指挥所附近,一块弹片穿墙入内,洞穿屏风,贴着他肩膀飞过。屋内还有刘兴元、江拥辉等将军,众人惊魂未定,他却未起身,只淡然一笑。

最离奇的一次,是在朝鲜前线,他正伏案研究地图,突接来电,刚拿起听筒,一枚炮弹呼啸落在面前,地图被炸得粉碎,他却毫发无伤。

电话那头是杨大易将军,他当场笑称:“救命恩人!”

杨将军一头雾水,许久才明白,自己这通电话,差点把梁兴初从鬼门关拉回来。

骂出来的万岁军梁兴初将军不仅打仗猛,骂人也不含糊。

有时一句话下去,比炮弹还炸得人脸红心跳。

东北战场公主屯战斗,就是典型一例。

1948年1月,三十八军作战途中,所属三十师九十团,行军中竟被敌军劫走一百名民夫。

消息传来,将军震怒。

先把三十师师长方强点名痛骂:“送到嘴边的肉都不吃,干脆让敌人来打胜仗算了!”

话粗,方强低头不敢回一句。

接着,梁兴初转头冲着九十团团长发火:“你现在就去戴罪立功,否则我把你脑袋割下来见我。”

军令如山,骂声如雷。

结果呢?三十师边打边追,连战连捷。

方强事后复盘总结:“这仗能打好,说到底,是梁司令骂出来的。我们就是要猛打、猛冲、猛追、猛骂。”

骂归骂,该上阵时,梁兴初一马当先。

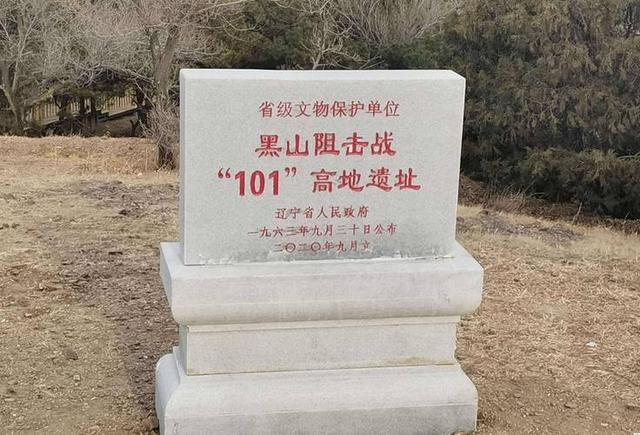

黑山阻击战时,他始终站在最前线。

一次吃饭,敌人炮弹落地,爆炸就在十几米外,弹片飞入饭碗。

他夹起那块铁片,只说了一句:“没有肉,哪来的骨头。”

28师政委晏福生实在看不下去,劝他撤退几步,将军回敬一句:“我不撤,看哪个敢撤?谁要撤,先踩着我尸体过去!”语气冷到骨头里。

最终,梁兴初率第十纵队孤军作战,硬抗敌人五倍兵力,生生将所谓“西进”兵团堵在黑山三天三夜。

敌人寸步难进。电影《黑山阻击战》,正是取材于此役。

不过,一向骂人不留情的梁将军,也有被骂得体无完肤的一天。

1950年10月,抗美援朝第一战,梁兴初率三十八军入朝作战,结果在熙川一战失利。

彭德怀当众开骂:“梁大牙不是说你是虎将吗?我看你是只老鼠!三十八军,哪门子的主力?”

梁兴初当场无言,憋了半天,只吐出一句:“你骂我可以,别骂三十八军。”

这话不是嘴硬,而是底线。

军可以败,兵不能寒。

第二次战役,他带三十八军血战德川,翻盘成功,大获全胜。

彭德怀亲自起草通令,措辞一改常态,不仅公开表扬,更连连赞誉三十八军作战作风优良,一一三师抢占三所里、龙源里,有效阻敌南逃北援。

敌军虽凭借百架飞机、百辆坦克反扑多次,仍被困死阵地,战果极其辉煌,缴获坦克汽车近千辆。

通令写毕,彭总看着电报,觉得还少了点什么。

提笔再添两句:“中国人民志愿军万岁!第三十八军万岁!”

这下,参谋部炸了锅。

有人提醒:给一个军喊“万岁”,史无前例。

彭德怀只回一句:“打得好,就该万岁!”

电报发了,全军通报,军委上报。

三十八军,从此被称为“万岁军”。

从“梁大牙”到“老虎”,从“打铁的”到“万岁军”,这一系列称号背后,全是实打实的血与火、攻与守、赢与败。

只有梁兴初自己知道——仗,是怎么一刀一枪熬出来的;兵,是怎么一声一声骂出来的。

中途视察遭挑衅朝鲜战场硝烟散尽,梁兴初带着“三十八军万岁军军长”的称号凯旋归国。

战争磨砺了他,也成就了他。

1955年,他被授予中将军衔,跻身开国将星之列。

战后并不等于退役。

他很快被调往南方,先后担任海南军区司令员、广州军区副司令员。岗位调动频繁,但核心任务始终如一:重建、整训、备战。

他不善于坐在办公室里画图纸,更擅长在演兵场上点人名,抓训练,盯实战。

1967年,局势骤然紧张。

中央决定让他临危受命,赴成都军区履新。

对于这个决定,他没推辞,更没犹豫。

上任初期,他一边熟悉情况,一边四处走访部队。

就在一次例行视察途中,发生了意外。

军车刚驶过街口,迎面拦下几个醉汉。

酒气熏天,摇摇晃晃。他们看见是军队车辆,竟张口就问能否搭个便车。

司机照章办事,当即拒绝。

结果对方翻脸开骂,言语粗鄙,甚至口出狂言:“让你们开不出这条街!”

车内气氛顿时凝固。

梁兴初眉头一皱,随即下车。

站定,冷眼扫视,语气如刀:“喝醉可以,撒野不行。别借着酒劲来找麻烦。”

但这几人毫无收敛,不但继续叫嚣,甚至围了上来,态度嚣张至极。

将军向来讲理,但讲不通理的时候,也不耽误办事。

他不再废话,径直对警卫员下令:“把他们都收拾了。”

于是,街边上演了现实版“治乱纪”。

不出几分钟,一群人就蹲在墙角,双手抱头,狼狈不堪。哭爹喊娘的声音此起彼伏,刚才的气焰全无。

临走时,梁兴初只留下一句:“这次算教训,下次再不长记性,就别怪我不留情面。”说完,扬长而去。

这不是“打人解气”,而是军中威严与秩序的本能反应。

在那个年代,将军上任第一件事,就是让军威立住、纪律落地。

此后几年,他在成都军区狠抓训练、严控作风,一手带出了作战能力极强的部队,几次军演成绩优异。

他不迷信条令,不盲信书本,只认结果——能不能打仗,才是唯一的评判标准。

1985年10月5日,梁兴初将军因病病逝,享年72岁。

一生戎马,无愧虎将之名。

参考资料:“万岁军”军长梁兴初

吴东峰