谭希林,这位黄埔出身的老将军,履历堪称中国革命史的活化石。

北伐打过,秋收起义也在,井冈山斗争、长征路上,他样样不落。

枪林弹雨中闯出的资历,哪一项拎出来都响当当。

他在闽西红色苏区是中坚,后来又一手打造津浦路西抗日根据地,率领新四军第七师,在皖江一带鏖战多年。

解放战争时期,更是统兵作战的干将,做过纵队司令、军长、军区主官,位置从不低,威望更是牢靠。

新中国成立后,他又被派去搞外交。

别看他后来成了中捷关系的重要推手,初上阵时,可是满脸写着“不情愿”。

你谭司令好歹不是个山大王开国中将谭希林出身黄埔,久经沙场,资格深、经历厚。

北伐、秋收、井冈山、长征,这些中国革命史上的关键节点,他无一缺席。

他曾在枪声中爬坡上岭,也曾在风雪中跋涉万里,是真正靠双脚走出来的将军。

在闽西苏区,他是组织骨干;在津浦路西,他是抗日根据地的开拓者;新四军时期,他又挺进皖江,主导建立新的抗战阵地。

抗战胜利之后,他的身影依旧活跃在前线。

山东野战军第七师师长、豫皖苏军区第一副司令员、胶东军区代司令员、第三十二军军长……

他带兵打过津浦路、攻过朝阳集、拼过孟良崮,最后还解放了青岛。

谭希林的军事指挥才能,在硝烟中反复验证。

1949年冬天,青岛寒风凛冽。

时任山东军区第一副司令员兼青岛警备司令的他,正筹划如何巩固刚刚收复的长山列岛。

从莱州湾到胶州湾,整个山东半岛的防线,他都放在心上。

新中国刚刚成立,东部海防必须稳住。

就在此时,一纸调令从北京飞来——中央军委和组织部命他立即交接,赴京任职,报到地点:外交部。

消息突如其来。

对一个在战场上摸爬滚打几十年的老兵而言,这可不容易。

毕竟,指挥千军万马,他熟;而谈笑风生、外交斡旋,对他而言几乎是另一种“战场”。

“我干不了外交。”他对许世友说这话时,神情罕见地带着迟疑。

他不是不忠于命令,而是太了解自己。

他的强项在前线,在刀尖上。

许世友却笑了:“你这个谭司令,好歹也是黄埔毕业生,外交不懂,起码懂得一些社交上的事情。哪像我们这些山大王。”

接到调令后,谭希林整理行装,带上家眷,从刚解放不久的山东出发,一路北上赶赴北京。

落脚点是前门外煤市街上的新华饭店。

这是当时外交部临时为“将军大使”们安排的集中住处。

但这份“安排”对谭希林来说,几乎是另一次文化冲击。

进了房间,他和夫人一时间竟有些发愣:卫生间里装着冲水马桶,房间铺着厚地毯,弹簧床一躺下整个人像陷进了坑里,翻个身得借点力气。

还有洋气的梳妆台、椅子、写字台,怎么看都不像一个打了半辈子仗的人能习惯的地方。

第一晚,他几乎没怎么合眼。

第二天清晨,谭希林下楼散步,正巧遇见另一位“将军大使”姬鹏飞。

他问:“昨晚睡得可好?”

姬鹏飞笑着摇头:“望了一晚天花板。”两人对视一笑,心照不宣。

“我们这帮人啊,真是‘土包子’!”谭希林自嘲地感慨。

姬鹏飞也不避讳:“可不都一样,谁不是从青纱帐和门板上爬出来的?”

在此之前,他们住的是窑洞、炕头、破庙、草垛,行军时甚至席地而眠。

而现在,这群久经沙场、指挥千军的将军,要开始熟悉弹簧床和西式坐具。

真正的转折,出现在外交部报到的那一天。

谭希林一见周总理,话没拐弯:“总理,我喜欢打仗,外交这事,我真不懂。”

他夫人也直言不讳:“我可不想当什么大使夫人,留在国内多好。”

总理却笑了,说:“外交官嘛,就是不穿军装的解放军。不懂,可以边干边学。”

接着,总理提到毛主席在建国前就定下的外交基调:“另起炉灶”、“打扫干净屋子再请客”——外交不仅是礼仪与谈判,更是战略延伸。

因此,首批大使必须稳得住、撑得起,要有政治觉悟和抗压能力。

说白了,要从军中找、从将军里挑。

总理轻松地补了一句:“你现在就是‘将军大使’啦。”

谭希林只能苦笑,“总理过奖了,过奖了。”

在那个年代,将军转型为外交官,是国家整体战略布局的一部分。

他们代表的不是某一个人,而是新中国的尊严与面貌。

因此,哪怕是弹簧床,也必须睡得安稳;哪怕是领带西装,也要穿得顺畅。

于是,“住饭店”,成了他们迈出外交第一步的训练科目。

吃饭比打仗累将军出国,不能只靠军功勋章。

穿上西装、走进使馆,他们要面对的,是另一种“战场”。

为了让这批新任大使尽快适应角色,1949年11月,外交部在东二楼大厅专门开设了一期“大使培训班”。

培训对象可不简单:11位新任大使、他们的夫人,以及部分参赞和武官,四十余人齐聚一堂,组成了新中国外交史上最特殊的一届“学生班”。

开班第一天,周总理亲自到场授课。讲话不长,但字字千钧。

他说,外交不是轻巧的文职活,而是国家利益的直接代表。

在国内工作,犯了错还有群众包容,组织兜底;可在国际场合,一旦言行失当,轻则丢面子,重则伤大局。

对方一旦抓住把柄,是要被打回来的。不是比喻,是真的会被“打回来”。

总理语气严肃:“外交是文打,不能动辄感情用事,要冷静、要调查、要研究。军人打仗讲的是精确射击,外交官讲究的是判断力和分寸感。”

尤其重要的一句——“外交无小事”。

在这个岗位上,说一句话、做一件事,都可能影响国家立场、引发国际风波。

哪怕递交一个请柬、出席一场晚宴,都必须有节有度,万万不可掉以轻心。

他的讲话引起了会场内一阵激烈讨论。

没人敢轻视这个岗位了。

谭希林的发言颇具代表性:“总理讲得很透彻。我们过去攻山头、夺据点,每一个动作都关系战局,现在在国外,每一次接待、每一次发言,同样关系国家形象。我将不摆资格,不端架子,从头学起。”

态度摆正了,方法也要跟上。

培训内容异常丰富。

主管是外交部副部长李克农,组织工作由办公厅副主任阎宝航负责。

他们不仅讲授外交制度、国际礼仪、文书处理等专业内容,还安排了一系列“生活化”的训练项目:参观苏联大使馆、学习社交舞、练习穿西装、打领带、摆台布菜。

其中最让将军们“难受”的,是那顿西餐体验课。

一行人被请到北京饭店。

讲师从如何使用刀叉讲起,再到让酒顺序、布菜规矩、喝汤姿势,步骤繁琐得令人发麻。

一顿饭吃了整整三个小时,所有人都紧张得汗湿后背,连平时雷厉风行的将军们,也变得拘谨迟钝。

吃完饭,谭希林抬头苦笑,说:“吃这一顿,比打下一个碉堡还累。”

军功外交,文武兼备1950年6月,谭希林正式被任命为中华人民共和国驻捷克斯洛伐克大使。

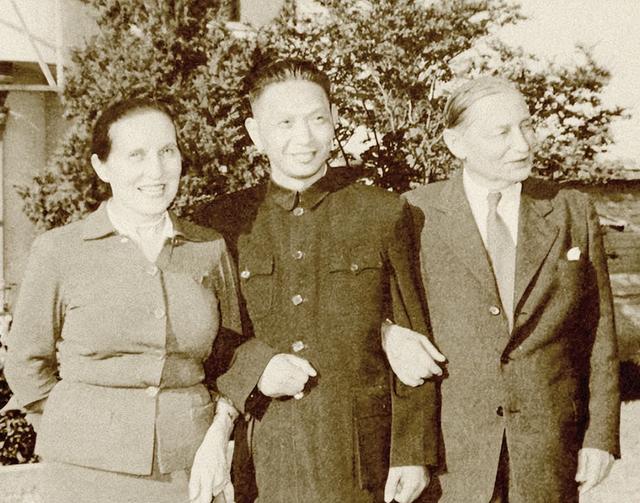

8月18日,他与夫人吴文彬以及驻捷首批外交人员一同,搭乘国际列车,踏上赴任之路。

9月5日,一行人抵达捷克首都布拉格。这座中欧古城将见证新中国第一代大使的履职首演。

新馆初建,条件简陋,语言不通、事务繁杂、经验匮乏,一切从零开始。

但困难,从来不是谭希林的退缩理由。

相反,他冷静判断局势,迅速调整节奏,带领团队迅速展开建馆与外交工作。

他明确提出了“学习、宣传、研究、发展”的方针,既不急躁,也不拖延,步步为营,逐项推进。

他深知:“知己知彼”,在外交场同样适用。

战场靠情报,外交靠判断。于是,他将“全面了解驻在国国情”设为首要任务。

除必要的外交场合外,他组织工作人员系统学习捷克斯洛伐克的历史、地理、社会、文化和现实政策,避免因无知误判。

语言是硬伤,他照样硬啃。

他亲自部署语言培训,从简单短语入手,鼓励大家学以致用。

高级外交官要能交流对话,一般工作人员能看懂材料,哪怕是后勤人员,也要能辨识标志、识别基本用语。他强调:“能听、会说、不误事,才算过关。”

在业务训练上,他更是亲力亲为。

安排外交礼仪讲座、模拟文书送达流程、讲解交际技巧与场合应对……

他让所有人理解一件事:外交不是表面风光,而是一门技术活,要靠细节和规范撑起来。

他还定期组织交流会,每半月一次,谈工作、讲问题、定对策,鼓励大家互相启发,集体进步。

但这还不够。他要求大家不仅要“能做”,还要“会讲”。在捷克这片陌生的土地上,宣传中国就成为他们的另一项任务。

他带领团队借助节日招待会、图片展、宣传品发放等多种形式,讲好中国故事,讲清中国立场,传播中国共产党和新中国建设的核心理念。

在对外宣传的同时,他也十分注重“反向输入”。

他安排专人长期关注捷共机关刊物、政府文件、主流报刊等内容,挑选具有代表性的信息进行翻译、整理、研判,并及时将分析结果报告国内,为中央决策提供第一手资料。

可以说,谭希林在布拉格打的第一仗,没有硝烟,却处处是挑战;没有敌人,却处处要小心。

他从战场走来,不带一丝傲气,却带着军人的严谨和国家的嘱托,把一座原本生疏的使馆,打造成了连接中捷两国的桥梁。

谭希林驻捷期间,带领使馆团队硬是在空白地带,搭建起一套高效有序的对外合作机制。

几年时间,中捷两国的关系实现实质性跃升,不靠空话,全靠实干。

在他主导下,两国政治互信迅速建立。

高层往来频繁,互访节奏明显加快。

在经济上,双边贸易逐年递增,合作领域不断扩展。

从工业设备到农业机械,从基础设施援建到技术转让,捷克不仅成了中国重要的经援方之一,也在一定程度上推动了新中国的工业起步。

文化交流同样令人印象深刻。任期内,中捷双方共签署17项协定和议定书,涵盖政治、经济、科技、文化等多个层面。

中国代表团一个接一个地出访,捷克各界人士也频频来华。

展览会、访团、电影周、艺术交流轮番登场,双边互动从高层合作延伸至民间交往,真正实现了“全方位”发展。

中捷电影互播反响热烈。中国的《白毛女》在布拉格场场爆满;捷克的《好兵帅克》也在中国引发热议。

文化互译成果尤为显著:中国的百余种图书被译为捷文,总发行量近百万册。

鲁迅、屈原等人的作品在捷克读者中颇受欢迎;而捷克民族英雄尤利乌斯·伏契克的《绞刑架下的报告》,更是在中国青年中掀起阅读热潮,成为当时许多人心中的精神坐标。

1954年10月,谭希林圆满完成驻捷任务,奉调回国。

此时的他,已不只是外交战线上的“将军大使”,更是一位在文职领域取得实绩的高级干部。

中央考虑其军事出身和个人意愿,决定让他重返军队体系。

年底,他出任解放军训练总监部副部长,随后进入军事学院战役系挂职学习。

1955年,国家首次实行军衔制度,谭希林被授予中将军衔,同时荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。

他的荣誉不仅来自战场,更来自那个“没有硝烟”的外交前沿。

1958年,他升任北京军区副司令员,重归部队一线。

然而,多年奔波、积劳成疾,身体已难支撑高强度工作。

1970年2月11日,谭希林因病在北京逝世,终年62岁。

一生历经北伐、长征、抗战、解放战争,再到新中国建交、出使布拉格,他真正做到了“军功外交,文武兼备”。

参考资料:谭希林:从井冈卫士到将军大使

徐明