酒神狄俄倪索斯代表着人的自然冲动和迷醉状态下的野性,意味着节庆、狂喜、冲动、放纵、解脱和音乐盛宴。

王世国/文

在中国书法史上,唐代的张旭、怀素与宋代黄庭坚都是超一流的草书大家,然而黄庭坚却对唐代这两位草书前贤却十分妒嫉,十分羡慕。他披露了张旭、怀素狂草之所以写得那么好的秘密。到底是什么呢?这事还得从头说起。

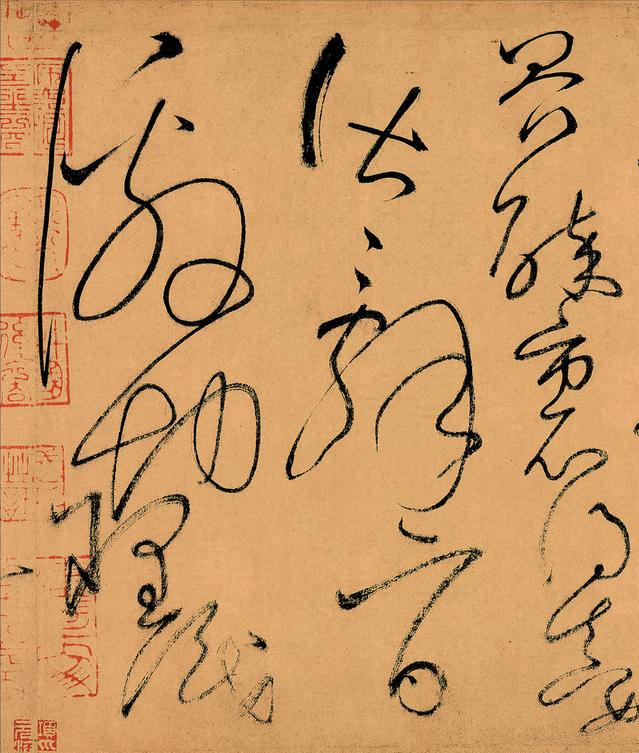

宋代 黄庭坚的草书《李白忆旧游》

在希腊神话中,有两个重要的神即太阳神阿波罗和酒神狄俄倪索斯。太阳神代表的是“官方”的、“正统”的、崇高静穆的、理性克制的,有着像太阳一样稳定、威严、温暖的艺术形象;而酒神代表着人的自然冲动和迷醉状态下的野性,意味着节庆、狂喜、冲动、放纵、解脱和音乐盛宴。德国的尼采在《悲剧的诞生》中,就以日神精神和酒神精神来概括希腊悲剧中隐藏着的这两个原则。

太阳神阿波罗代表的是“官方”的、“正统”的、崇高静穆的、理性克制的

中国书法中的正书与草书也体现着恰似日神和酒神般的两种截然不同的审美形态和内在精神。甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书、行楷等正书就像是日神,它们均匀稳定、秩序井然,具有一种崇高静穆的美,向来都是官方使用的书体;而章草、行草、小草、大草等草书就像是酒神,它们率意恣肆,变化多端,具有一种潇洒奇逸的美,则是民间流行的俗书。

大盂鼎

“汉兴而有草书。”草书在汉代就受到世人的追捧,从东汉赵壹的《非草书》中就能见到当时人们对草书的痴迷程度。摆脱现实的束缚和羁绊,冲破既定的规矩和法则,不计结果的工拙和优劣,草书家把笔疾书,信手挥洒,在白色宣纸上书写出似乎不见字形、唯观神采的美妙华章。这时书法家精神的愉悦和兴奋无以言表,仿佛达到了那种醉酒迷狂的自由境界,终于“自我实现”。

东汉的章草

正因如此,草书与酒有着不解之缘,擅草者往往善饮,甚至既是“草圣”也是“酒仙”;纵然有不善饮酒的草书大家,他骨子里也都具有那种“酒神精神”——狂野、放纵、本能和目空一切。书法史上,喜欢饮酒甚至是嗜酒如命的草书家不可胜数,如王羲之、张旭、贺知章、怀素、陆游、鲜于枢、祝枝山、徐渭、傅山等等,其中张旭、贺知章在盛唐长安更是被人称为“酒仙”。

唐代 贺知章的小草《孝经》

为什么草书家都如此爱酒呢?因为,酒可以增强人的胆略,兴奋人的精神,激发人的才情,唤起潜意识中积淀着的创造能力;酒更使人在狄俄倪索斯的醉狂世界里,忘记现实中的痛苦和羁绊,甚至忘记自我的身形,丢弃人在现实生活中的人格面具,从而能够真率地表现自己的性情。这正是草书创作得需要的。

唐代 张旭的大草《古诗四帖》

“草圣”张旭性嗜酒,大醉以后,曾呼叫狂奔而后下笔,草书越发奇绝。高适《醉后赠张旭》一诗中说他“兴来书自圣,醉后语犹颠”。李欣《赠张旭》诗中这样描绘道:“露顶踞胡床,长叫三五声。兴来洒素壁,挥笔如流星。”

据说,张旭大醉之后,曾经“以头濡墨而书,既醒视之,自以为神,不可复得也。”在王公将相面前脱帽露顶,这是对他们的大不敬,是极为越轨疏礼的行为。但张旭视权贵如粪土,旁若无人,占据他整个身心的只是那用来抒情尽兴的草书。可见,书家只有进入这种不顾利害、超越功利、物我两忘、书为心迹的境界,才能创造出优秀作品。

唐代 怀素的大草《自叙帖》

怀素更是一位狂僧,他性格狂放,不拘小节,毫不在乎佛教禁酒戒令,据说每日都要大醉几回。他嗜酒养性,也以狂草畅志,达到“狂来轻世界,醉里得真如”的奇妙境界(怀素《自叙帖》)。他是“醉来信手三两行,醒后却书书不得”(许瑶);他是醉后倚绳床,须臾扫尽数千张。起来向壁不停手,一行数字大如斗。(李白)

唐代 张旭的大草《李青莲诗》

张旭、怀素几乎都是在酒后精神情绪极度兴奋的状态下,甚至在大醉迷狂之中书兴大发,产生不书不快的创作冲动。他们完全是在一种不计工拙、超越功利、物我两忘的精神境界中,信笔挥洒,尽情享受着笔情墨趣。这种高速度的、不假思索、落笔即成的即兴创作方式,明显不同于“十日画一山,五日画一水”的绘画,反倒与西方现代艺术精神有着惊人的一致性。而且,早在唐代,人们就已经十分欣赏和津津乐道这种充满“酒神精神”的即兴创作了。

唐代 张旭的大草《断字千字文》

草书家善饮豪饮,能用酒来激发草书创作的激情,这当然是好事。然而,草书家并非个个都有海量。宋代草书大家黄庭坚就不饮酒,对此他很遗憾,非常妒嫉和十分羡慕张旭、怀素,他说:

“余寓居开元寺之怡偲堂,坐见江山,每于此中作草,似得江山之助。然颠长史、狂僧皆依酒而通神入妙。余不饮酒忽五十年,虽欲善其事,而器不利,行笔处,时时蹇蹶,计遂不得如醉时书也。”(《论书》)

宋代 黄庭坚的大草《诸上座帖》

他认为,张旭和怀素的狂草之所以写得那么好,其中重要原因之一,就是因为他俩都有海量,善于饮酒,而酒恰恰就是草书“通神入妙”的利器!

的确,草书家酒后便受到狂野、放纵的“酒神”主宰,如脱缰野马驰骋于在自我心灵搏击的非理性幻境之中,会赤裸裸地表现自己,创造出属于自己深层意识的艺术境界。而能与这种心境合拍的唯有草书,它是书法中最自由、最富于创造性和抒情性的书体。

明代 徐渭的草书诗轴

草书是张旭、怀素在醉眼朦胧之中,凭着艺术的直觉和心灵之手画出来的生命的线条;是他们心曲拍动的节奏和旋律。“张癫”和“怀狂”并非贬义,而是指他们有着不同于常俗的“奇势”或“奇怪”之气和鲜明的创作个性。

明代 祝枝山的大草《秋兴八首之一》

当然,不能鲸汲豪饮甚至滴酒不沾的书家也可以写出云烟满纸、神采生动的狂草。毛泽东就不善饮,但他的大草同样精彩。因为创作激情的触媒是多种多样和随机生发的,观夏云奇峰、听风雨惊涛、遇心情抒畅、得良纸佳笔、遇老友知己等,都可能激发草书的创作激情和灵感。

黄庭坚就是“坐见江山”而作草,“似得江山之助”,他的草书写得与张旭、怀素同样精彩。对于草书家来说,饮酒只是一个触点和媒介,或者说只是兴奋剂,而并非是草书的载体,因此不必羡慕能够豪饮之人。

毛泽东的草书《长征》

虽说酒是草书“通神入妙”的利器,但饮酒过量,必然反应迟钝,心手不应。醉酒后写草书,那也只能是不重结果,只在过程,写来痛快罢了;真有佳作,那也是偶然天成。所以,书家醉酒狂草,与其说是书法创作,不如说是一场书法行为艺术表演。

当年张旭、贺知章、怀素都有这种饮酒后的“人来疯”病,经常在大庭广众之下表演,而且人越多越叫好就越来劲。这时人们看的就是他醉酒草书时令人惊叹的行为,而不在乎他写得优劣工拙,反正满纸云烟缭绕,“只见神采,不见字形”,看也看不懂,大家就是看热闹罢了。

明代 傅山的草书诗轴

不过,书法毕竟不是表演艺术,无论你是醉酒还是清醒,无论你是用毛笔还是帚把,无论你是倒写、反写,还是双管齐下,而最终要看作品,并以它来评价优劣高下。

草书要行笔流畅,气脉相贯,如惊蛇入草,飞鸟出林;结体要有奇态和纵肆之姿,如夏云奇峰,变化多端;用墨要干湿浓淡黑,五色纷呈;章法要浑然一体,气韵生动。这些从本质上说,全赖于书家内在性情和天赋的才气,再加之他精熟的技艺和学识修养。如果没有这些,纵然酒量如海,那么也只能是个酒鬼、“酸子”,写出来的草字也只能是如鬼画符,乌糟邋遢、不堪入目。

(本文原载2024年8月7日《书法报》,略有改动)

2024年8月7日《书法报》