前111年,汉武帝灭了南越国后,在越南北部地方设立交趾、九真、日南三郡,实施直接的行政管理。

不过,当地开发较晚,社会经济、文化当时窦比较落后,其风俗迥异于中原。

东汉初期,在朝廷加强对该地区统治的情况下,当地的一些奴隶主贵族不甘心特权丢失,遂发起了叛乱!

很短的时间内,交趾、九真、日南、合浦等郡的上层首领纷纷响应,四郡65城丢失,“交趾刺史及诸太守仅得自守”,形势危急。

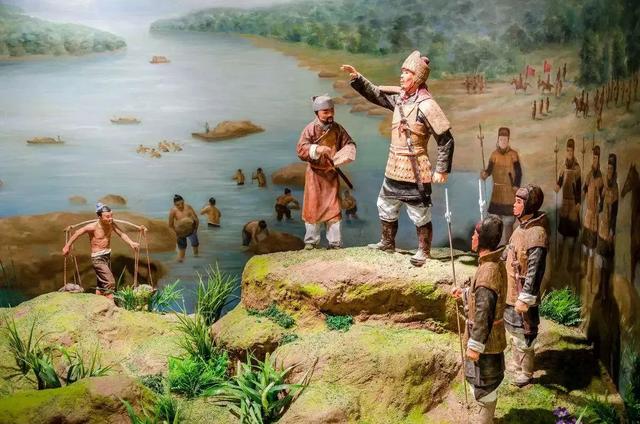

此时,朝廷想到了马援!

马援也不负所托,很快就平定了叛乱,并稳定了朝廷在当地的统治。

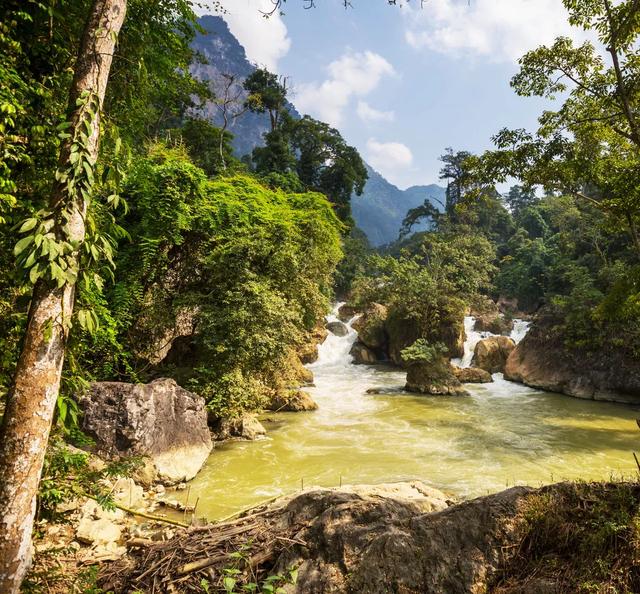

我们知道:今越南北部地区,山地丛林地带,交通极为不便,汉军要攻进去并巩固下来,是非常困难的。

那么,马援是如何做到的呢?

难度颇大的平叛此次平叛,难度是极大的。

1、兵力不足。

此时,东汉王朝已经基本平定了各地军阀,实现了统一。

然而,社会秩序仍然没有恢复,为了抗拒刘秀推行的度田制度,“郡国大姓及兵长、群盗处处并起···青、徐、幽、并四州尤胜”。

而大汉北疆的匈奴、鲜卑、乌桓等也连年寇边,气势嚣张。

这种情况下,朝廷自然不敢再征发大量的人力、物力用于对交趾的平叛。

因此,此次作战,朝廷只让马援率刚刚在今安徽地区平叛的1万余人南下,另在长沙、桂阳、零陵、苍梧四郡兵1万余人,共2万人参战。

2、地形复杂、气候恶劣。

而交趾一带,到处是深山丛林、低谷洼地,经常阴雨绵绵,气候潮湿闷热,瘴气薫蒸。

这样的地方作战,汉军不仅通行困难,而且很容易水土不服,感染疾病。

3、即便主力作战取胜,敌人如果实施丛林游击,战事也将陷于困难。

许多地方山多林深,犀象出没。

因此,敌人即便正面不能取胜,也能躲入深山丛林,利用其熟悉地形民情的优势展开游击作战。

如果是这样,那汉军就会陷入“汪洋大海”,难以自拔。

4、即便军事上取胜,政治上也难以治理。

四郡齐反,说明这次叛乱有相当的社会基础。

而四郡距离朝廷很远,即便马援平叛后立刻由朝廷委任官员来治理,恐怕人还没有到,又重新发生叛乱了!

此次平叛,难度是真的大呀!

马援,该如何克服这些困难呢?

调整方略,迎难而上此次出征,首先就是要解决交通问题。

而首先,就是要通过难以通行的丛林。

朝廷本意,是干脆绕过去,让马援率军乘船渡海进入交趾,直攻其腹心。

因此,朝廷计划是:汉军由长沙出发,水陆并进。马援率步兵经零陵进入交州;楼船将军段志率领水军沿水路南下,两军在合浦会合。

然而,两军会合后,段志就去世了。

因此,刘秀下令马援兼领水陆两军。

然而,马援很快发现:原计划要实施,有很多问题。

1、船只不够。

楼船将军带来的船只,数量不足,而在敌主力尚存的情况下,一部一部逐次登陆是十分危险的。

2、渡海的稳定性有问题。

越南北部的台风是很厉害的。

而每年的夏秋两季,越南北部都是台风高发期。

东汉初期的水军,应对这种台风的抵抗力是不足的。

因此,即便汉军顺利渡海登陆,其与后方的联系如果全部依靠海路也是很危险的。

因此,原计划乘船渡海绕过去的方案行不通!

多少军事行动,都毁在了自以为是的“取巧”上!

还是要在陆路打通交通!

陆路打通交通难?那也要迎难而上!

克复困难,开路而行船少不足渡,乃问山行者,遂缘海随山开道千余里。——《后汉纪.光武皇帝纪》

“缘海随山”,因为“缘海”,尽量避免过多的深入丛林。

因此,一则修路而进的将士可以减少瘴气、蛇虫的杀伤,还能对丛林环境逐步适应;二则今后通过此道运输的后勤人员,也可以减少困难。

而“缘海随山”,尽量因山势、海势而修筑,大大减少了工作量,又加快了效率。

因此,马援军效率很高,仅仅三个多月就“开道千余里”,进入了叛军活动中心封溪地境。

而到这里时,已经离海渐远,热带雨林地区,到处深山丛林,低谷洼地,又瘴气薫蒸,潮湿闷热。

因此,汉军还是出现了水土不服,染病者多的情况。

为了解决这个问题,马援让将士们吃薏仁。

援在交趾,常饵薏苡实,用能轻身省欲,以胜瘴气。——《后汉书.马援传》

薏仁排湿,一定程度上缓解了瘴气的危害。

可以说,正因为马援既有排除万难的精神,又有应对万难的办法,汉军得以迅速“开道千余里”,克服难以想象的困难抵近战场后,依然保持着随时能战的能力!

一战而胜,控制主要地区马援,沙盘发明者。

一般来说,心中能把地图背下来的将军,就已经是很厉害的良将了,而马援,是能够把地图从心中画出来的将军,是天才中的天才。

靠着这个本事,马援一眼就看出了胜负关键:浪泊。

这里地势稍高,视野很好,地方也比较大,物资也比较丰富。

因为物资比较丰富,所以这里便于驻屯军队。

因为视野比较好,所以这里驻屯比较安全,便于休整;而且···想攻想守,主动权都能牢牢掌握!

因此,马援迅速夺取了浪泊,并在这里摆开阵势,向叛军主力进攻。

地势高、视野好,我看得到你,你看不到我,用今天的话说叫“单向透明”。

“单向透明”的仗还有什么好说的?很快,汉军歼敌数千,俘虏万余人,取得大胜!

叛军余部只好逃到了禁溪深山岩溪之中。

择机而进,连续迟打,连续全歼打击叛军主力,马援可谓风驰电掣。

三个月的时间,开道千余里,然后一战破敌!

然而,在敌主力遭受重创,余部退到深山丛林后,马援却放慢了脚步。

42年二月,汉军取得狼泊之战的胜利,已经重创了敌主力。

随后,几乎一年的时间,汉军没有再对叛军发起进攻!

直到次年正月,汉军才突然发起新一轮攻势,一战而胜,全歼禁溪之敌,斩杀了叛军首领征侧、征贰(“二征”),传其首至洛阳!

“二征”被杀后,其余部又逃到了九真,继续顽抗。

这一次,马援依然没有趁胜攻击,而是又慢了下来。

这一次,拖了九个月。

十月,马援率领2万大军,大小船只2000多艘,水路并进,直扑向九真。

汉军声势浩大,叛军望风披靡,多不战而降。

只有朱伯一部,藏入深山老林,既不出战也不出降。

这里山多林深,犀象出没,极难搜捕!

你遇到的是别人,可能还真能躲过去!

但是你遇到的是马援,一个能用心把地图画出来的人!

跟马援玩躲猫猫?

马援兵分两路:一路沿东南海岸泛舟行至无编县(今越南清化南),再与居风县汉军南北夹击。

躲猫猫?这下你路都被锁死了,无处可躲了!

于是,这最后的敌人被全歼,一战5000余人被全歼,九真叛军全军覆灭!

由此,马援的这次平叛,在军事上已经取得了完全胜利!

对于胜利,马援没有被胜利冲昏头脑,他意识到残敌虽新败,但实力仍存,又依托复杂地形,很难击败,而且,即便击败,如不能全歼,就还是不能收功!

因此,马援对于不同的残敌,都做到了迟打,准备好了再打,打则必全歼!

千古名将,马援就是这样的人!

然而,可别以为他真的只是一将之才!

雷霆手法,长治久安四郡65县齐反,说明:这里的反叛是有社会基础的。

马援仗打的漂亮,但是,如果只是如此,等马援一走,四郡恐怕又要复叛!

马援不能走!在解决了军事问题后,他要解决社会问题,然后才可以走!

现在,要解决社会问题了!

马援很清楚社会问题是怎么来的:此前,交趾、九真地区虽然设置了郡县,但是,朝廷只是任命了郡一级干部,下面县级及一下仍然保留了原来的统治方式,即由奴隶主贵族雒王、雒侯、雒将把持地方军政大权。

所以,只有改变这一局面,并让当地人民看到大汉能带来繁荣安定的前景,才能实现真正的长治久安。

因此,马援以雷霆手段,干了四件事。

1、完善郡县制。

马援重新勘定地界,设立县级政权机构,任命县级干部。

此外,对于人口多达3.2万户,又偏远处距离县治1000多里的西于县,一分为西于、封溪、望海三个县。

这些县的干部都由朝廷直接任命,以保证郡县机构有效行使军政职能。

此外,马援又及时修建城郭,加强城防工程,以防再有叛乱,不至于轻易沦陷。

2、修订雒族法律。

马援继续允许当地使用自己的法律体系,以顺应当地特殊的人情风俗。

然而,马援还是将雒族法律中,与汉律在原则上违背的,以及太过严格的部分都摒弃掉,然后发布告示,公诸于众!

3、处置雒族奴隶主贵族。

马援将参与“二征”叛乱的奴隶主贵族300余人,全部迁到了零陵郡,以剥夺他们叛乱的基础。

4、修水利、通道路。

汉军“开道千余里”而来,擅长基建。

来都来了,那就再在当地惠民基建,以安人心!

于是,汉军在此组织民力开凿渠道,引水灌溉,发展生产。

此外,马援还开凿了一条由交趾安定(今越南南河省定西北红河南岸)直通九真浦阳(今越南义安省荣市东南)的水道南塘,并在日南郡最南端,立铜柱“为汉之极界”。

这些措施,加快了当地向封建社会过度,促进社会经济、文化的发展起到了积极作用!

由此,这一地区,在近千年的时间里保持了基本稳定。

马援将军平定叛乱,符合历史潮流及当地人民的愿望,其治理交趾的事迹更是得到雒越民众及其后人的称颂,成为历代佳话,至今还在我国南方边陲及越南一带流传。