光绪二十六年(1900年),在端郡王载漪的故意纵容下,义和团进入京城,在“扶清灭洋”的口号下,整个直隶治安和秩序迅速崩溃。

一开始列强威逼清廷,企图让清廷出面镇压,眼看清廷不为所动,就以保护使团为由,组成联军乘火车入京,面对列强的派兵,载漪却置若罔闻,甚至故意把事情搞大,让义和团和列强正面爆发冲突,甚至诱骗慈禧,说列强要软禁她,促使慈禧和列强开战。

李鸿章

为何载漪胆子这么大?自然是为了扶持儿子溥儁上位了,只要没了列强阻挠,慈禧铁定废了光绪,而溥儁已经入宫成了大阿哥,是名正言顺的储君,到时候儿子登基,自己也能水涨船高,恩封亲王不在话下。

在朝廷的故意纵容下,北方局势开始变得不明确起来,也引起英国人的恐慌。

虽说英国人的利益在南方,但万一义和团向南开进,势必影响英国在清朝南方地区的商业活动,几经思考后,英国政府决定向长江派遣军舰,保护英国在长江流域的商业利益。

6月17日,英国驻汉口代理总领事法雷斯在英国外交大臣的指示下去拜访了湖广总督张之洞。

张之洞

见到张之洞后,法雷斯直截了当表示,一旦长江流域发生动乱,英国会提供切实的军事援助,潜台词就是一旦义和团到南方,英国将会立即出兵,保证该地区英国人的生命财产安全。

张之洞则立即回答:“一旦需要援助,会和英国领事进行协商的,不过在我看来,这里不会发生什么严重的事情。”

为何张之洞如此肯定义和团不会来呢?是因为从一开始,他就反对义和团,甚至下达了对义和团“实力弹压”命令。

朝廷的表现是支持义和团的,而身为湖广总督的张之洞却反着来,这不是违抗朝廷旨意吗?

说实话,张之洞还真就要违抗了,不仅自己要违抗,还要联合两江总督刘坤一等人一起抗命,而此时的刘坤一的想法其实和他也差不多,在接到张之洞的电报后,联名向驻英大使发电报,表示在自己管辖区域,有足够的力量维护长江流域,不需要英国派军舰,并且提出了一个概念——互保:

我湖北已添重兵,贴出告示,严饬各州县,禁谣拿匪,敢有生事者,立即正法,所有洋商教士,有我力任保护

而此时的朝廷还不知道,南方这些督抚已经私下和英国人接触,反而给南方督抚发电报,要求他们“召集义民”。

盛宣怀

不过这份电报被时任电报局督办的盛宣怀给扣押了下来,然后立即给时任两广总督的李鸿章发了一份电报:

千万秘密。廿三署文,勒限各使出京,至今无信,各国咸来问讯。以一敌众,理屈势穷。俄已据榆关,日本万余人已出广岛,英法德亦必发兵。瓦解即在目前,已无挽救之法。初十以后,朝政皆为拳匪把持,文告恐有非两宫所出者,将来必如咸丰十一年故事,乃能了事。今为疆臣计,各省集义团御侮,必同归于尽。欲全东南以保宗社,诸大帅须以权宜应之,以定各国之心,仍不背廿四旨,各督抚联络一气,以保疆土。乞裁示,速定办法

这份电文除了告诉李鸿章现在北方的局势之外,还提到了咸丰十一年的故事,这个故事自然是辛酉政变。

很显然,盛宣怀暗示李鸿章,北方即将发生一起关于光绪的政变了,毕竟此时的义和团的还有杀“一龙二虎”的口号,这个“龙”指的是光绪,“虎”分别是庆亲王奕劻和李鸿章。

在义和团眼里,光绪“效仿外洋”就是“洋教的总教主”,而奕劻和李鸿章一个是负责外务的总理衙门大臣,一个是开展洋务运动,都和洋人有莫大关联。

而李鸿章得到电文后立即转给了刘坤一和张之洞,也让他们考虑万一朝廷真的一根筋要和列强开战,他们该如何处理。

八国联军

6月21日,慈禧宣布和列强进入战争状态,南方督抚立即发电文磋商,最终达成了一致的意见,即朝廷的《宣战诏书》是义和团“胁迫”的,加上朝廷出了“拳党”,这才有了这事,并非朝廷本意。

而后张之洞发电文提醒朝廷,要求朝廷派兵保护使馆,只有这样,才能挽回局势。

但没想到电文提醒还没回应,朝廷就发了“北上勤王”,和《宣战诏书》不同,这上面可是盖有玉玺的,是正儿八经的朝廷命令,这让不少人陷入进退两难的地步,是要遵从此前的商议还是要抗旨?

就在大家左右为难的时候,李鸿章率先站了出来,直接给朝廷发了一份电报:“此乱命也,粤不奉诏!”

“乱命”算是一个模棱两可的词语,暗示朝廷的勤王命令可能是“伪诏”,既然是“伪诏”,那就可以不遵从了,算是对朝廷此举的一个反对的表态。

历史上,除了要反叛的,还没人敢对朝廷的旨意说不,李鸿章此举算是头一遭了,已给南方督抚们信心,随后各个督抚都发了类似的电文:

山东巡抚袁世凯:胶澳有变,徐缓奉诏;

两江总督刘坤一:铬守两江,暂不奉诏;

闽浙总督许应骙:屏护东南,暂不奉诏;

四川总督奎俊: 英窥卫藏,暂缓奉诏;

铁路大臣盛宣怀:邮铁断绝,苦守待诏;

湖广总督张之洞:坐拥东南,死不奉诏;

其中李鸿章和张之洞直接硬顶着,给了慈禧当头一棒,而更让慈禧吃惊的是,在朝廷和列强宣战的第五天(6月26日),义和团和甘军进攻教堂和使馆之际,南方总督的代表们和列强在上海的领事们却直接在上海签订了一份《东南互保章程》。

东南互保

《东南互保章程》共有九条,其核心思路就是南方督抚们会保证列强们在南方的商业利益,但列强们不能在南方动用武力,更不能派遣军舰进行保护。

而后各国领事给大沽口登陆的联军司令发了命令,要求将军事进行限制在长江以北,这就是“东南互保”。

那么问题来了,东南互保到底保的谁呢?是列强利益吗?从某方面看,的确如此,毕竟和列强商议的前提就是保证列强的利益,但本质来看,是保的南方督抚自己的利益而已,客观上,还保护了南方百姓免受战乱。

而签订《东南互保章程》们表面上还是地主阶级,但实际上,已经成为了近代的资产阶级,只是这一切,他们还不知道而已,只是按照自己的利益和意愿进行行动而已。

看看参与东南互保的官员,不管是张之洞还是刘坤一,亦或是盛宣怀、许应揆,他们都有一个共同的特点,即都是洋务运动的骨干,也是创办近代各种企业的主要人士。

而他们能够热心创办企业,还是源于鸦片战争。

在古代,商人属于最底层,“士、农、工、商”,商人因“利”和传统士大夫倡导的“义”对立,在儒家占据主流意识形态的时期,“无商不奸”的观念早已根深蒂固,因而士大夫对于经商嗤之以鼻,他们最喜欢的还是买地当地主收租。

但《南京条约》签订之后,清朝陆续开放了多个通商口岸,商业兴起,也让一帮南方官僚地主们发现,商品经济远比当地主赚得多,因而不少官僚地主们开始创办企业,他们的参与标志着近代工业的开始。

近代中国第一个民族资本经营的机器缫丝厂——继昌隆缫丝厂

到了同治十一年(1872年),广东开设的丝厂便有二百家以上,而除了丝厂,一大批带有近代特色印刷厂、电灯厂和造纸厂纷纷创办了起来,而在这个时间段,痛定思痛的朝廷决定“师夷长技以制夷”,大力开展洋务运动。

就这样,一大批带有官办性质的企业陆续建立了起来,比如广州机器局、黄埔船坞、轮船招商广州分局等等,开创了官商的先河。

而到了光绪二十六年(1900年)这个时间点,有官商双重身份的人物不在少数,名气最大的,自然是第一次提出“联络一气,以保疆土”的盛宣怀。

早年的盛宣怀只是一个秀才,后成为李鸿章的幕僚,在李鸿章的保荐下仕途得意,一开始只是候补知县,后一路做到布政使候补道,算是二品大员了。

而后洋务运动兴起,李鸿章派他去上海创办轮船招商局,原来清朝中期之后,京杭大运河淤塞,已经满足不了粮食运输的需求,因而朝廷将部分运输改为海运运输,相当于新开的运输路线,也意味着是一个巨大的买卖。

轮船招商局

早些年盛宣怀就看中时机,和他人合伙买了两艘海船参与运输,后来规模壮大,在李鸿章的支持下,创办了招商局轮船公司,这是近代史上第一家民营的轮船公司。

由于招商轮船公司的背后是盛宣怀和李鸿章,因而公司一成立就成为外国轮船公司的强有力的竞争对手,有了这层关系,朝廷要求所有的官方货物都由这家公司承担,引起外国轮船公司的不满。

但没办法,一方面有官方背景,一方面外国轮船公司看不起中国人,经常侮辱乘客,引起乘客的不满,此前没有自己的轮船公司,大家只能忍气吞声,如今招商局轮船公司开起来了,大家只卖招商局轮船公司船票。

眼看利润降低,外国轮船公司采取降价的方式,企图逼走招商局轮船公司,问题是招商局轮船公司除了每年有三十万两的漕米运输收入之外,还有两江总督划拨的一百万两官本银子,这么一来,降价一点效果都没有,反而让盛宣怀有充足银子购买了外国轮船和旗下的仓库码头。

至此,有了垄断性质的招商局轮船公司赚的盆满钵满。

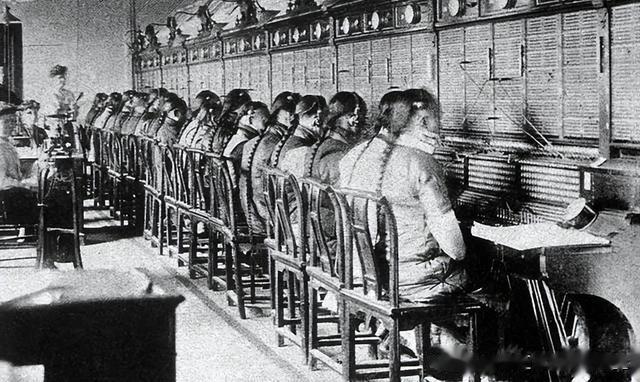

而后盛宣怀又创办了电报公司,不过这个电报公司的创办颇有意思,早在同治十年(1871年)的时候,上海就有洋人准备办理电报业务,但李鸿章为首的官员表示,电报铺设断绝了地脉,愧对天地祖宗云云,就这样,电报业务未能开展下来。

近代电报

等清廷再一次又一次的列强冲击中,放弃了保守的思想,还是李鸿章,光绪六年(1880年),他率先在大沽口炮台铺设了一条通向天津城的电报电缆线,至于理由,自然是为了方便军事指挥。

当然,此时的李鸿章已经是北洋大臣了,接触不少洋人,也知道电报所蕴含的军事价值和民用价值,在铺设国产第一条电报线路后,让出面,在天津创办津沪电报总局,后改名为中国电报总局。

一开始由于亏损巨大,而后李鸿章决定“官督商办”,由官府出钱投资,此后盛宣怀在这个位置上一坐就是二十二年,期间盈利无数。

轮船公司和电报局算是盛宣怀手上最大的官商企业,之所以介绍一大段,就是为凸显这帮人的身份问题,而在这些企业上,盛宣怀的家产自然也是富可敌国,根据一些人的估算,盛宣怀全部家产价值白银两千多万两,而李鸿章也不少,有千万两。

李鸿章

可以说他们财富的本质来源就是源于清末商品经济的兴起和皇权专制结合在一起的,这么一来,为了商业稳定和利益,自然站出来联合其他南方督抚联合抗旨了。

毕竟南方乱了,必然会乱了这些生意,这些生意乱了,损失的钱财将是天文数字,谁也不肯白白损失。

尽管李鸿章、盛宣怀还是地主官僚阶级,但他们的本性上,已经属于资产阶级了,这就是东南互保的本质,即新兴的资产阶级为了维护利益而做出的一次自保尝试。

只是李鸿章、盛宣怀以及张之洞想要促成东南互保还不够,必须还有一个关键人物的支持,这就是两江总督刘坤一。

刘坤一

两江总督管辖区域是当时清廷最为富裕的地方,也是清廷重要的赋税来源,他的一举一动,将会影响整体局势,为此,李鸿章和盛宣怀派了代表张謇过来。

两江总督辖区

张謇大家都知道,是光绪二十年(1894年)的状元,而后以状元身份经商,是中国近代纺织行业的开拓者,当然,本质上还是和盛宣怀一样,是亦官亦商的双重身份,且是南通人,让他和两江总督说最好不过了。

民国时期,张謇依旧活跃

在张謇来之前,刘坤一这边也有不少事情烦着呢,原来江苏提督杨金龙是支持义和团运动刚毅的心腹,接到刚毅杀洋人命令后打算立即行动,只是未能实施就被刘坤一知道了。

两江总督辖区的洋人可比北方多,决不能出乱子,因而刘坤一直接警告他不要动手,要是动手,直接砍了他的脑袋,吓得杨金龙不敢轻举妄动。

只是他手上还有朝廷的命令,忠心于朝廷的他立即跑到京城告状,这么一来,朝廷知晓了刘坤一的意思,载漪、刚毅怒喷他是“汉奸”。

除此之外,他手上还有慈禧的电报,原来刘坤一知道朝廷命令不愿意出兵,就回复了一下,没想到等来的慈禧一句:“中国大地,南北相倚,不可歧贰!”

很显然,慈禧提醒刘坤一不要有二心,两个事情加起来,让李坤一开始犹豫,自己到底是什么立场,想来想去,认为自己并不是叛臣。

至于张謇来,直接给了他一个定心丸,支持和洋人互保。

有了刘坤一的加入,东南互保再无阻碍,就这样,北方和洋人殊死搏斗的时候,南方却和洋人和睦相处,简直就是咄咄怪事。

事后,朝廷也没追究,一方面没打赢列强,南方督抚和洋人眉来眼去,反而获得一定好感,其次,朝廷杀了不少支持义和团的大臣谢罪,总不能在处理南方督抚吧,毕竟他们只是抗旨而非反叛,这有本质的区别,加上他们毕竟是帝国的老臣,这件事就这么糊弄过去了。

回过头来,我们回到问题的本身,东南互保到底保了什么?本质上就保了这帮亦官亦商的双重身份的利益,客观上却保证了南方的平稳,也让南方老百姓避免了战火的屠戮,但绝对不是保大清。

已经成为资产阶级的盛宣怀他们能在封建时代干出这种事,一点也不奇怪

尽管在封建时代进行了抗旨,和朝廷作出相反的举动,但大家都知道,经济基础决定上层建筑,事实上已经成为资产阶级的盛宣怀他们能在封建时代干出这种事,一点也不奇怪。