上世纪三十年代,南京中山中学在向全国招收流亡的学生。

学校虽然也包吃住,但大锅饭毕竟不如家里好吃;加上当时学校里的住宿生,大多都是从东北流亡来的。

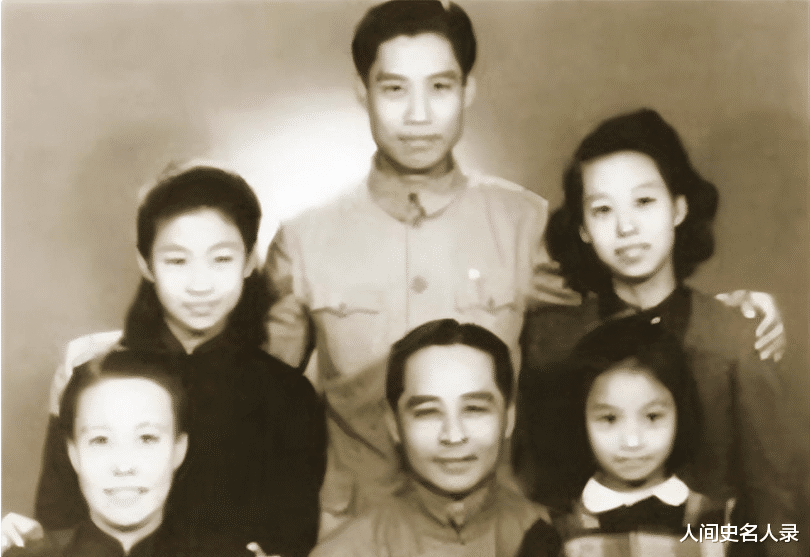

齐家在当时还算比较富裕的,所以齐家大哥每周末都会带一些住宿的同学回家吃饭。

1936年的某个周六,齐大哥带了七八名同学回来,18岁的张大飞就是其中之一。

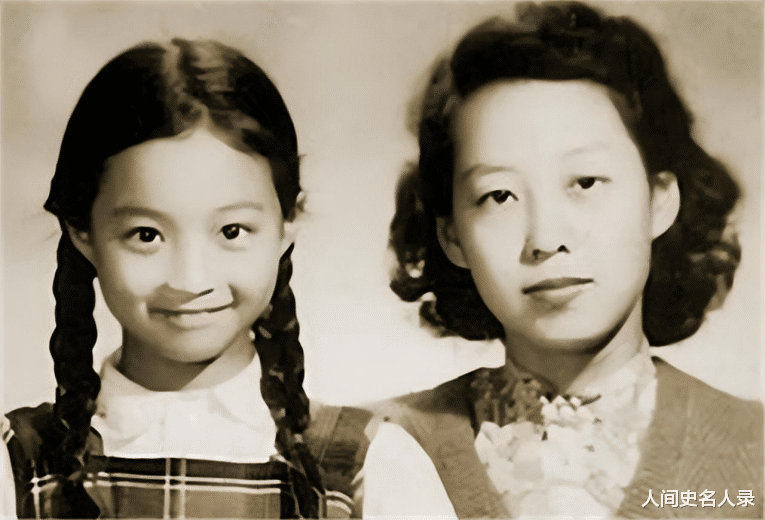

12岁的小妹齐邦媛,早已习惯了家里每周都有几个哥哥来做客,她乖巧的将珍藏的花生糖果分给大家。

她把糖果放到张大飞手心时,触碰到对方的肌肤,冰冷刺骨,让她忍不住的瑟缩了一下:“哥哥,你很冷吗?”

张大飞勉强扯出一丝笑,缓慢摇了摇头。

善良心细的齐家妈妈注意到了,连忙又往张大飞手里塞了一个热腾腾的烤红薯,然后柔声问道:

“孩子,你是从东北来的吗?你的家人呢?”

听到“家人”二字,张大飞眼神暗了暗,他沉默片刻,开始沉声讲述自己的故事:

他的父亲名叫张凤岐,表面上是个普普通通、害怕日本人的老百姓,所以日本人压根儿没把他当回事儿。

但实际上,他背地里一直在偷偷救济抗日的同志,不仅给他们食品物资,还会通过人脉手段,找来战士们缺乏的药品。

但很快,父亲的行动被日本人发现了。

张大飞顿了顿,眼神愈发阴冷,他接着说:

父亲把我藏起来,我看着他活活被日本人烧死。

我看着他倒在我藏匿的位置前面,用身体把我挡的严严实实。他用口型对我说“跑…跑”,我看着他在我面前断了气。

我的家人跑的跑,散的散,我现在已经没有家了。

父亲送我去读过书,听说南京中山中学,在收留来自东北的孩子们,所以我就来了。

故事说完,在场所有人都寂静了。齐家妈妈张张嘴想说点什么,却觉得任何安慰的话,都显得格外苍白。

张大飞手里紧紧捧着温暖的烤红薯,冷静地讲述这段关于自己的,家破人亡的故事。

齐邦媛只有12岁,她的生活一直很美满,从未离开过家人。

所以她还不能理解这些文字的含义,但她看着面前满是破碎感的少年,没忍住眼泪大滴大滴的往下落。

从这天以后,齐家妈妈经常让大儿子把张大飞带回家。

给他做饭,给他亲手缝新衣。

齐家妈妈甚至特意去向东北的朋友们,学习了东北菜的做法,会给张大飞做好吃的家乡菜。

后来一个周末,齐大哥喊家里的兄弟姊妹们一起去爬牛首山,当他说张大飞也会去的时候,年幼的齐邦媛赶紧从房间里体探出脑袋,说她也要去。

齐大哥一脸嫌弃:“你去什么,别跑几步就喊累哦!”

齐邦媛撅起嘴,说什么也要跟着去。

后来到了牛首山,小丫头努力的跟上“大部队”,但最后还是因为体力不支,走不动了。

十几岁的男孩子们都玩疯了,压根儿就没注意到抱着石墩子泪汪汪的齐邦媛,早已不见踪影。

齐邦媛一抬头,没有了熟悉的人,“哇”的一声就哭了出来。

没一会儿,她就看到了一个熟悉的身影朝她走来。

是张大飞,他最先发现小妹掉队了,所以赶紧回头找她。

他温柔的摸摸齐邦媛的头,然后背对着她蹲下,示意她上来。

齐邦媛伸出胳膊,紧紧抱住张大飞的脖子,眼泪鼻涕都沾到了他的衣领,他也不生气,只是稳稳当当的背起她,朝山下走去。

张大飞一边走还一边哄她:“别哭别哭,哥哥带你走到大路上就好了,乖。”

这份真诚的关切和善意,是小丫头永远难忘的,也是她12岁以后少有的珍贵回忆。

1937年,抗日战争全面爆发。

齐家人举家逃离南京,他们想去中山大学把张大飞叫回来一起逃,但大哥却让他们先走,说自己会去把大飞带回来。

齐家妈妈知道,这种危急关头,他们执意去也帮不了什么忙,于是嘱咐再三,带着一家老小先行离去了。

最小的妹妹在流亡之中不幸夭折,妈妈也得了一场重病。

齐邦媛无助的在医院等待,她默默流着眼泪,期待神迹降临。

和爬山时候一样,伤心恐惧中的她,仿佛真的看到了“真神”。

张大飞风尘仆仆的赶到,他蹲在地上,轻轻安慰了齐邦媛,告诉她一切都会好起来的。

齐邦媛不说话,只是眼泪止不住的看他。

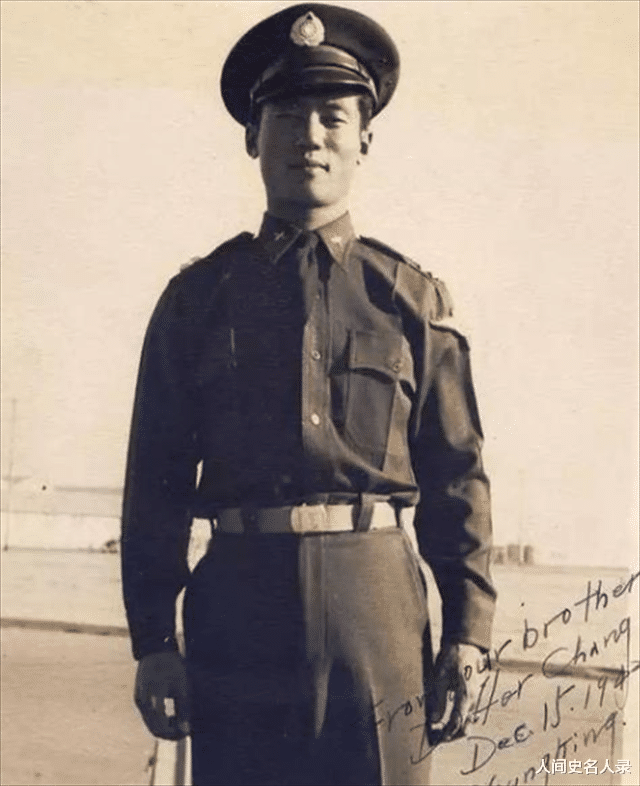

张大飞叹口气,摸摸她的头:“我报名了军校,中午要去码头集合。小媛,不要哭,哥哥一定会把坏人赶出我们的国家,相信我。”

齐邦媛哭的更凶了,但还是几点了点头。

她心里知道,他是来和自己道别的。

齐邦媛想到流亡路上的所见所闻,日寇所到之处,皆如阿鼻地狱一般可怕,她不止一次被梦魇住,再从噩梦中惊醒,浑身冷汗。

12岁的小丫头,还不懂什么是爱,就已经懂了什么叫恨。她憎恨那些入侵国家的狼子日寇,她知道,张大飞和她一样憎恨他们。

张大飞临走前,齐家妈妈还没有脱离危险,他站在病房外面,朝手术室深深鞠了一躬,然后和齐邦媛道别。

1938年,张大飞以非常优秀的成绩搞上了笕桥中央航空学校,他给齐家寄来一封信。

他在信中询问齐家妈妈的身体,询问齐大哥的学业,还开玩笑的问了句“小媛妹子如今还是那般爱哭鼻子吗?”

末了,他在信尾写到:我没有家了,早已将齐家当做自己的家,希望这封《家书》不会太过冒昧。

齐家妈妈看着书信,感动的直抹眼泪。

去年她在医院死里逃生,没想到远方还有一个孩子,一直在心中默默挂念着她。

齐大哥也红着眼,着手给他写了回信。

信件快要寄出的时候,齐邦媛悄悄塞进去了一张纸,上面写满了她想对张大飞说的话。

张大飞看到稚嫩的笔迹时,心中泛起丝丝暖意,他一眼就认出这是齐邦媛写给他的。

齐邦媛跟他讲,自己要和父亲去重庆读书了,还把新地址给了他,希望可以在重庆学校里,收到他的信。

接下来的几年,二人就这样互传信件,齐邦媛和他讲自己的学习生活,自己读了什么书;他和齐邦媛讲自己在军校的趣事。

他们从生活琐事,到家国情怀,无所不谈。

1941年,张大飞因为成绩优异,被选中赴美接受飞行员训练;

1942年,张大飞学成归来,加入了空军队伍“飞虎队”;

1943年,张大飞部队换防时,经过了重庆,他立刻去南开中学找齐邦媛,那时的齐邦媛已经是高三学生了。

她这年19岁,出落得亭亭玉立,直到她站到张大飞身边,他都有些愣愣的没认出她。

齐邦媛却一眼认出了他,比这多年前,他黑了很多,褪去了少年稚气,脸上多了不少坚毅。

自己都站在他面前了,他却还在左顾右盼的等着他的小丫头,齐邦媛忍不住偷笑,走上前跟他招了招手。

张大飞一愣,然后有些不好意思的挠挠头:“小媛,你长大了,都变得好看了不少。”

齐邦媛假装生气的噘噘嘴:“你是说我小时候很丑吗?”

“不!不是……”他连忙打断,还想再说点什么的时候,天空突然一声巨雷响起,暴雨倾盆而下。

他想都没想,直接上前,自然地将小姑娘护在怀里,拿厚重的大衣外套紧紧裹住二人。

心跳猛然加速,她安静地听着他胸口传来的心跳声,沉默不语。

阵雨来得快,走得也快,这时张大飞才猛然醒悟,赶紧想要松开她。

可齐邦媛却用双手揽住了他的腰肢,将脸埋在他胸口,闷闷的说了声:“大飞哥哥,我想你了。”

声音有些颤抖,片刻他就感到胸前一阵温热的湿意。

张大飞多少有些察觉到齐邦媛的小女儿心事。

这些年来,孤独艰苦的军旅生涯,唯一的温暖就是齐邦媛的来信,他何尝不心动呢?

可想到自己的工作性质……张大飞有些黯然的闭上眼。

他叹口气,揉揉她的脑袋说:“我们小媛怎么还是这么爱哭鼻子啊?都长成大姑娘了。”

他在极力克制自己的感情。

八年前,和他一起考上航空学校的同学们,已经走了七个了,他是最后一个。他知道,自己恐怕就是第八个。

他怎么可以那么自私,让美好的小媛,承受失去爱人的滋味,痛苦终生呢?

他松开了齐邦媛,好像也松开自己的心,他笑着催促到:“我就来看看你,看你过得好,我就放心了。快回去上课吧,我要走了。”

齐邦媛红着眼,满是失落。

在她心中,张大飞在做一项非常伟大的事业,他是自己不能直视的太阳,是人民的英雄,更是她的英雄。

此时她并不知晓张大飞的想法,只觉得自己过于唐突,亵渎了英雄,也亵渎了二人之间纯粹的兄妹之情。

她觉得自己的感情太过卑劣,齐邦媛有些难过,也有些难堪。她只期盼,张大飞不要察觉到她的情感。

殊不知,她心心念念之人,也是心心念念她之人。

她有些受伤的点点头,张大飞说:“快回去吧,我看着你回去。”

他站在南开中学的校门前,看着他的小姑娘,脚步沉重的隐入学生中。

二人都不知道,这就是他们人生中最后一面。

或许始老天不忍,才下了那场阵雨,给他们此生一个相拥的机会。

此后,二人继续和往常一样,互通来信。

他们默契的都没有提起那次重庆相见,而是继续像一对兄妹一样,谈天说地,互相关心。

齐邦媛考上国立武汉大学外文系的时候,张大飞还给她寄了一张自己在飞机上拍的照片,恭贺了她。

字字不提思念,字字皆是思念。

1945年5月,齐邦媛和往常一样,去取回张大飞的信件。

浅蓝色的航空信封上,龙飞凤舞写着“齐邦媛收”。

她却没忍住皱了眉,这不是张大飞的字迹。

不知为何,一种不安,顿时笼罩了她。

平时收到信,齐邦媛都忍不住会第一时间打开,这次她却有些不敢看了。

信封已经被抓的皱成一团,她却还是不忍拆开。

直到齐家大哥匆匆赶来,满脸悲拗,他怒目圆睁,嘴唇颤抖,看着小妹却说不出一句话。

心猛然被揪成一团,泪水顿时宛如决堤,倾盆而下,打湿了手中的信。

她打开信封,上面只有简单一句话:

张大飞通知,在5月18日豫南会战时掩护友机,殉国于河南信阳上空。

她双手抖如筛糠,晕倒地上。

1945年8月,日本无条件投降,抗日战争全面胜利,举国欢庆。

齐邦媛满目沧桑,她蜷缩在窗前,看着窗外众人的欢呼雀跃,心中也满是激动,但激动过后……

她手里紧紧篡着张大飞寄给她的那张照片,眼泪止也止不住,她一遍又一遍的说:“你哪怕再等等,再等三个月……”

1945年过去之后,张大飞这个名字,已经成为了齐邦媛心中的禁忌。

齐大哥,齐家妈妈,都没人敢在她面前提他。

她也从不提起,每天正常吃饭、睡觉、学习,就仿佛从没认识过这个人一般,正常的齐大哥都以为她把张大飞忘记了。

只有每年张大飞忌日之时,她会把自己关在房间里一整天,谁也不见,不吃不喝。

1999年5月,已经75岁的女作家齐邦媛来到南京烈士纪念碑。

她走在熟悉又陌生的南京街道上,内心翻江倒海。

她看着一排排烈士碑上的文字,他们都是为国牺牲的英雄。

走着走着,她突然一顿,颤抖的手,轻轻抚上一个名字——张大飞。

这是1945年以后,举家移居台湾的齐邦媛第一次看到这个名字。

她如今已白发苍苍,她记忆中的少年,却永远的停在了26岁,她看着纪念碑上一行行字,泣不成声。

2009年,已经85岁的齐邦媛,出版了一本回忆录《巨流河》。

书中有儿女心事,有家国情怀;有她年少岁月的所有悲伤和痛苦,有这一生都无法触碰到的爱人。