1962年,新疆边境众多居民蜂拥至关口。他们强烈要求边防战士放行,致使战士们被围得密不透风。

僵局之际,苏联几辆大巴悠然停于关隘旁。军民冲突迫在眉睫,解放军紧急上报,却接获上级指令:“严禁武力,保障安全,开关放行!”

闻讯后,新疆居民蜂拥至关口,跃上候已久的苏联巴士离去。缘何与边防军起冲突?又为何搭乘赴苏列车?此事真相究竟如何?

【赫鲁晓夫的人力资源】

新中国成立后,与苏联建交友好合作,克林姆林宫白雪覆盖的塔尖映照着红星闪耀,两国因共同理想步入蜜月期。然而,斯大林逝世后,赫鲁晓夫上台,中苏关系逐渐生变。

赫鲁晓夫决心根治苏联饥荒,无视斯大林时代的工业基础,毅然将重点转向农业,力求从根本上解决问题。

西伯利亚位于高原,冬季漫长夏季短暂,气候极端恶劣,导致农业耕种条件艰苦。加之苏联地域辽阔但人口稀少,仅凭人力难以根本解决饥荒挑战。

赫鲁晓夫背离斯大林路线,主张利用苏联广袤荒地,认为通过开发荒地而非单纯工业积累,能有效解决饥荒问题,避免资源浪费。

他未重视生产力进步,转而依赖人力。基于此,1954年3月2日,赫鲁晓夫启动了苏联垦荒运动。

这场粮食危机让苏联民众面临抉择。19世纪沙俄时代曾决定开垦荒地以应对饥荒,但因高层腐败、财政困难,该计划无法实施,最终被迫放弃。

赫鲁晓夫决心弥补沙俄遗憾,并欲将自己的名字镌刻于苏联历史。他视此事为历史转折,不顾重重困难,坚决推行开垦荒地运动。

开垦荒地需建灌溉水渠,其水源来自水库,这需巨额投资。且西伯利亚高原气候恶劣,农作物难生存,保护作物免受自然侵害,亦是庞大工程。

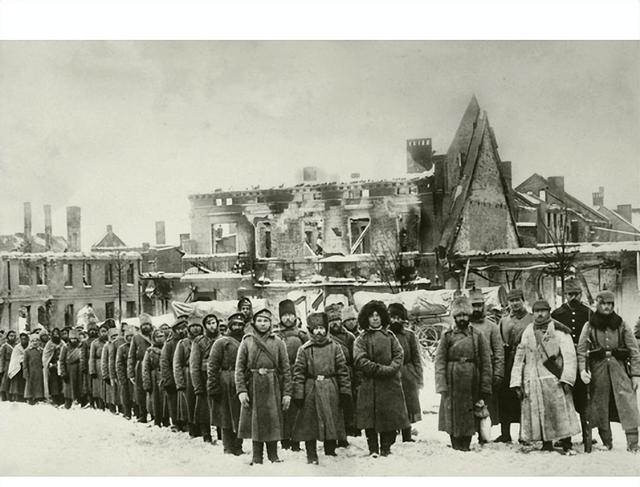

苏联斯大林时期工业快速发展,但仍未实现农业机械化与自动化。人力成为开荒关键,二战时斯大林格勒战役损失惨重,莫斯科民众几乎全员参战。

二战结束后,苏联面临人口大幅减少的困境,致使可用劳动力变得极为有限。

战后,苏联青年多不愿赴荒原承受霜雪之苦,故赫鲁晓夫关于开垦荒地的号召响应者寥寥。

因此,他把视线投向了苏联的另一盟友——中国。

战争时期,众多新疆边境居民因毗邻苏联而举家逃亡。这些侨民成为赫鲁晓夫开垦荒地的首选,但仅凭他们难以完成如此庞大的工程。

赫鲁晓夫明智地认为,唯有取得中共中央的同意并与中国合作,方能获取中国丰富的人力资源。

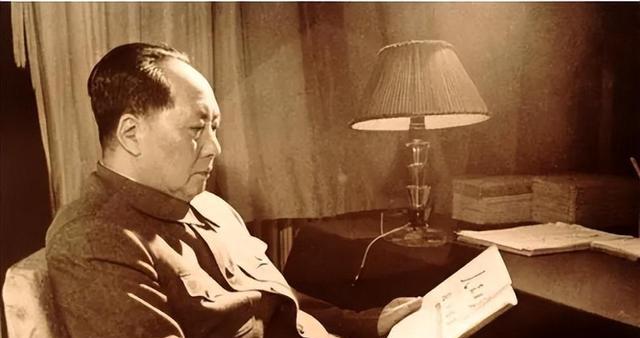

面对赫鲁晓夫的请求,毛主席犹豫不决。原因是我国曾是小农经济,依赖天象,生产力受限。仅凭人力耕种农业,难以确保长远发展。

苏联为迅速解决饥荒,忽视了工业发展,这种做法在某种程度上体现了其对问题主次的把握不当。

我国新疆边境居民身为中国一份子,若贸然遣返苏联,显得草率。这一决定让毛主席深感踌躇,犹豫不决。

赫鲁晓夫自信地表示:“他们并不属于中国,让他们回归故里,方为真正的尊重。”

赫鲁晓夫为何宣称新疆边境人民非中国所属?新疆边境存在哪些历史遗留问题?

【伊犁条约的始末】

19世纪中叶,西方完成第二次工业革命之际,东欧沙皇却忙于土地扩张,向南亚及欧洲开战。克罗米亚战争失败后,俄国陷入更深困境。沙皇亟需一场胜利以稳民心、积声望。

俄国地域辽阔,绵延千里,与清朝相邻。故向东进军对俄国颇为有利。且清朝未料俄国会利用中亚地形优势,直接进攻新疆。

1875年,新疆危急,恐遭俄国吞并,左宗棠受命督办新疆军务,率军赴疆与俄军对抗。彼时俄国亦处封建期,武器无优势,且国内经济难支长久战事。

左宗棠获新疆财主资助,军费充足,战争局势渐利清朝。仅用一年,清兵收复吐鲁番。他平定新疆为清朝注入活力,并着手与对方就伊犁问题进行谈判。

清廷谈判大臣未享战胜国待遇,反遭俄国胁迫签下不平等条约。虽收回伊犁,但条款多惠俄,俄方得在新疆免税经商,企图逐步渗透清廷。

《伊犁条约》历经多次协商争执,清朝未屈从俄国要求。沙皇愤怒不已,不愿放弃新疆及既得利益,自那时起,俄国逐步争取新疆,尤其是伊犁民众的支持。

他们蓄意在新疆边境安排中亚人员散布逃亡俄国谣言,意图营造舆论氛围,从而挑起新疆边境地区的动荡不安。

当时我国陷入连年战争,对新疆边境甚少。于是,许多新疆人民逃往俄国。然而,俄国同样贫困且战事不断,为逃避兵役,也有不少俄国人来到新疆。

两国边境民众持续融合,民族界限逐渐模糊,这反而增强了新疆边境地区人民对中华民族整体的归属感。

上世纪20年代,苏联十月革命后建立了社会主义,这深深吸引了新疆边境的民众,他们心怀憧憬,就连当地官员也对苏联抱有向往之情。

自上世纪二十年代,新疆边境居民不断逃往苏联,逐渐在两国边境形成无形交通枢纽。百年来,新疆与苏联边境地区已深度融合,彼此交织。

新中国成立后,赫鲁晓夫推行农业改革,意图公开化某关键枢纽,此举使我国面临抉择困境。

然而,当时新疆边境民众渴望迁往苏联生活之情迫切,且百年来与苏联的联系远超本民族纽带,基于此,毛主席最终应允了赫鲁晓夫的请求。

然而,新疆建设需依靠当地人民,他们是恢复生产的关键。将新疆人民割裂开来,恐致边境人心不稳。故毛主席决定年遣返万人回苏,但赫鲁晓夫对此表示不满。

开荒田地刻不容缓,万人之力对高加索与哈萨克荒地开发而言,犹如杯水车薪。见状,毛主席深思后决定,派遣我国青年赴苏联参与援建工作。

然而,赫鲁晓夫对毛主席的妥协仍感不悦,他决心采取苏联独特的方式来解决这一分歧。

人力资源的争夺战悄然兴起,各方势力开始积极布局,一场关于人才的激烈竞争正逐步展开。

【边境人民归向何处】

中苏关系自联合舰队事件后彻底破裂,苏联态度变得微妙。蜜月期终结,其撤回技术人员与资金,我国骤然面临孤立困境。

同时,印度不断挑衅我国。彼时,我国因浮夸风致粮食减产,加之恶劣天气,民众亦陷入饥荒困境。

在复杂多变的国内外环境中,新疆边境居民对苏联的生活方式产生了浓厚兴趣。苏联为争取民心,每天在边境宣传其生活状况及给予民众的优待,这一举动极大地触动了新疆边境的居民,使他们心生向往。

冰冻三尺非短期所致,苏联的煽动与重金诱惑下,新疆边境部分官员贪腐其资金,进而引发众多牧民跟随逃至苏联境内。

1962年,人口流动问题终于全面显现,达到了爆发的程度。

苏联曾联络新疆牧民赴霍尔果斯口岸前往其国。但我国为防人员外逃,边境设重关。面对美好生活诱惑,牧民不愿放弃,遂与边防战士发生冲突。

此次冲突迅速吸引新疆居民,局势逐渐升级。闹事者涌向高地,高呼前往苏联就能过上好日子的口号。

这些话极具煽动性,导致人心惶惶。众多新疆居民纷纷涌向关口,人群密集,围在战士们身前,强烈要求出关,欲前往苏联。

苏联早已派遣多辆大巴等候,战士们面临两难抉择:既无法向同胞举枪,又需平息民众激愤,以防流血冲突。最终,在苏联的巧妙利用下,新疆居民被尽数接走,避免了可能的动荡。

毛主席闻讯后,未下令追回,也未质问赫鲁晓夫,仅言:“勿伤民众,避免流血,若欲离去,当尊其愿。”

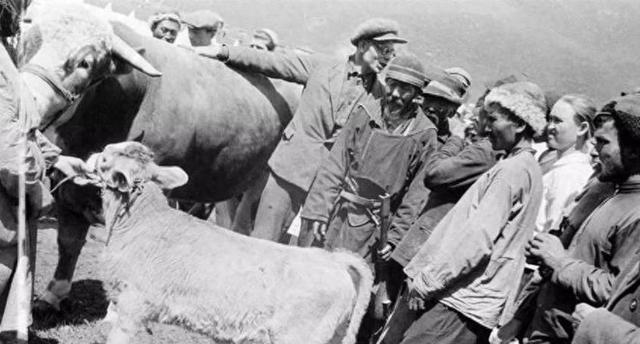

面对复杂多变的局势,部分新疆居民选择逃离至苏联。他们不仅举家迁徙,还带走了包括由国家分配的牲畜在内的财产,对相关政策未予充分考量便毅然前往苏联。

新疆众多农田荒废,往昔数万人的村落现今仅剩寥寥百人。这次大规模逃离,即是历史上著名的伊塔事件。

赫鲁晓夫对此颇为自豪,认为事件彰显了苏联国力,还获得了免费劳动力。然而,逃往苏联的新疆居民发现,他们并未如愿吃上土豆炖牛肉,而是被强制派往西伯利亚高原垦荒。

该地生活条件极为恶劣,远低于新疆水平。赫鲁晓夫更强制规定,荒地开垦后须达年粮食指标,这在严寒的西伯利亚高原,实属难以实现之事。

新疆居民因不愿赴荒地而欲归国,矛盾升级。苏联遣返遭我国拒绝,他们虽痛哭亦无济于事,最终只能无奈执行赫鲁晓夫的开荒政策。

苏联多数土地不适合播种,赫鲁晓夫逆天而行,致粮食绝收,土地受损严重。其推行的退耕还林加剧了自然灾害,非但未能解饥荒,反而使之更甚。

逃往苏联的新疆居民曾面临无身份、无归属、无民族、无国度的困境,自觉被世界遗弃。幸而现今中国发展,他们已被妥善安置于中苏边境。

人本质向往美好生活,趋利避害乃本能,追求更佳生活无可厚非。但在全人类解放前,民族、国家及区域问题犹存,故需适时采取措施保国安。此后应明辨是非,立场坚定,防悲剧重演。

关于建国初期的伊塔事件,你持何见解?期待在评论区看到你的观点分享~