【前言】

1956年,当印尼的总统苏加诺来到中国访问时,毛主席针对台湾问题给出了一个引人深思的看法:台湾将来的出路仅有两条。

现今,岁月如梭,台湾问题的演变和错综复杂的国际环境,仿佛一直在验证毛主席当年的那个预言。蒋介石败退至台湾,美国对台海事务横加干涉,台独势力日益猖獗,和平统一的道路屡遭阻碍……

毛主席是否早已预见到这些历史的转折点?他所说的那两条道路,究竟指的是什么呢?

【统一未竟的遗憾】

1949年,对新中国来说是个满怀希望的起点。在成功打赢三大战役后,解放军完全打败了国民党军的主力部队,全国解放的日子已经指日可待。

尽管那时国民党在大陆的政权已如风中残烛,濒临崩溃,可蒋介石的退路却可能成为实现国家统一道路上的巨大绊脚石。毛主席具有远见卓识,他预料到蒋介石有可能会逃到台湾,并利用美国的援助来对抗新中国。

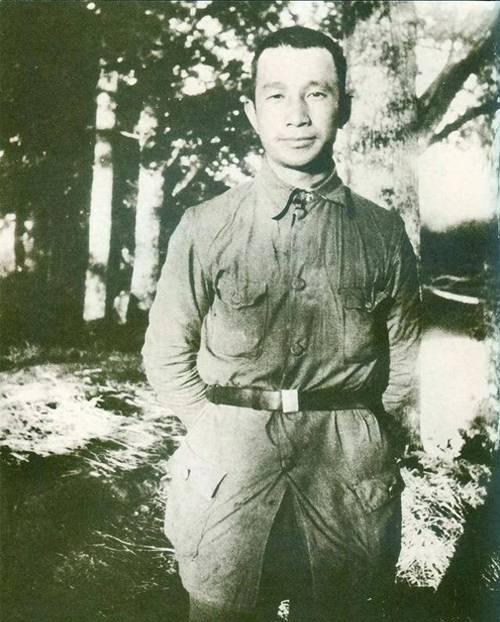

那时候,蒋介石正紧锣密鼓地安排自己的“逃生之路”。三大战役一打完,国民党军队就节节败退,蒋介石频繁地更换藏身之地,最终决定把台湾作为他最后的防御堡垒。

与此同时,新中国正紧锣密鼓地推进统一进程,解放军将海南岛视作了一个关键的试验场地。

1950年3月份,解放军靠着木船成功渡过了琼州海峡,然后很快和岛上的琼崖纵队汇合,一起把国民党军队完全赶出了海南。

在短短两个月之内,解放军就取得了海南岛战役的全面胜利。这一战果极大地增强了人们解放台湾的信心,同时也给蒋介石带来了不小的心理压力。

海南和台湾大不一样,琼州海峡最宽阔的地方才30公里,可台湾海峡呢,最窄的地方就有120公里,要说最宽,那可足足有410公里之远。

此外,台湾岛上驻扎着国民党残余势力的核心兵力,并且获取了美国提供的尖端武器与技术援助,构建起了周全的防卫系统。

相较之下,新中国刚诞生那会儿,海军和空军实力非常弱小,连凑齐足够的运输船只都是个大难题,就更别提进行跨海登陆作战了。

粟裕将军在深入探讨了攻打台湾的军事计划后,认为要拿下台湾,最少得动用16个主要军团,总人数得达到50万左右,同时还得保证有足够的运输船只和后勤物资供应。

就连苏联也接到了提供协助的邀请,期望他们能在海上战役中供给武器装备乃至军事上的支持。不过,那时的苏联却把主要的战略焦点投放在了欧洲,对亚洲的事务并未展现出太大的兴趣。

尽管他们答应卖出装备,但却回绝了任何直接的军事介入,因此,解放台湾的任务只能依靠新中国自身的实力去实现了。

可世事难料,正当新中国筹备加速开展对台作战之际,朝鲜半岛却突然战火纷飞。

1950年6月25日,朝鲜半岛战火燃起,紧接着,以美国为主导的“联合国部队”也卷入了冲突,战火一度蔓延至鸭绿江畔。

面对美军的挑衅,毛主席毅然决定“出兵朝鲜,捍卫家园”,动员全国的力量支援朝鲜战场。原先准备在东南沿海解放台湾的部队,也被火速派遣至朝鲜,成为志愿军的一员。

三年之后,抗美援朝战争最终达成了停战协议,中国在战略层面上赢得了重要胜利,不过这背后的牺牲也相当巨大。更令人痛心的是,由于这一战事,台湾问题的解决被无奈地延误了最佳时机。

朝鲜战争期间,得到美国援助的蒋介石,在台湾海岸线一带大力构建防御设施,打造了一个更加坚实的军事防御网络。

与此同时,蒋介石依靠美国提供的军事支持,持续增强海空部队的实力,将它们打造为保卫台湾的重要支柱。

面对这失去的机会,毛主席会怎么改变策略呢?是不是还得靠军事手段来解决台湾问题?还是说,有其他方法能帮我们找到解决问题的关键?

【“两条路”的选择】

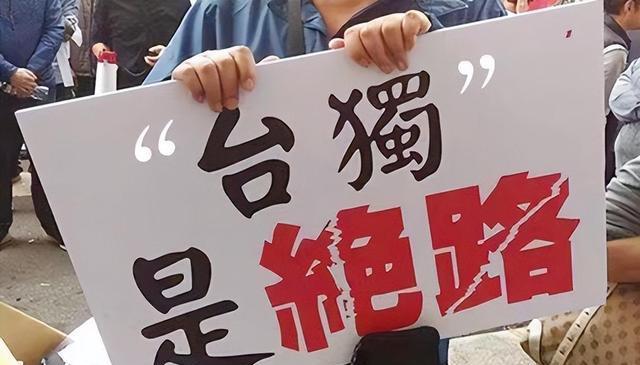

1956年,当印度尼西亚总统苏加诺来到中国访问时,毛主席在国际场合上首次明确谈到了台湾的未来走向:“台湾其实就只有两个选择:一个是走向北京,另一个是走向华盛顿,但很明显,走向华盛顿的那条路是行不通的。”

毛主席坚信,对于台湾来说,回到祖国的怀抱是唯一明智的选择,而如果选择依附美国,那必定会步入绝境。

事实证明,华盛顿对台湾的福祉并不真正上心,他们只是将台湾视作一枚棋子,用于推进其全球战略部署。这一观点在后续的历史演变中得到了不断的证实。

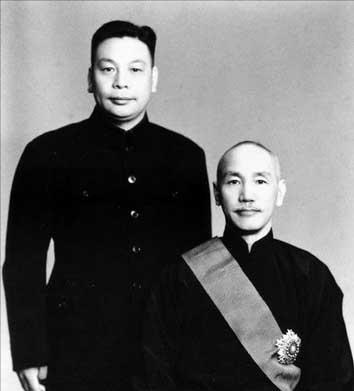

其实,蒋介石心里并非一点都不清楚,退到台湾刚开始那会儿,他还存着“打回大陆”的念头,并且仗着美国的支持,增强了军事上的安排。

金门炮战之际,美国提出了一个方案,这让蒋介石大为恼火,那就是“分割海峡,各自管辖”。

此计划的主旨在于促使蒋介石彻底放弃对大陆的主权声索,认同台湾与大陆分而治之的局面,以此来获得美国对其在台湾长期执政的坚定支持。

蒋介石坚决反对了这一建议,并清晰表明立场:“台湾乃中国不可分割的一部分。”即便后来退至台湾,蒋介石也从未认同过“两个中国”或“台湾独立”的说法。

虽然蒋介石面对美国的提议展现出了坚决的姿态,但事实上,他对美国的依靠却在日益增强。

与此同时,美国渐渐插手台湾的内部事务,想要把台湾变成对抗共产主义的桥头堡。

面对这样的形势,毛主席依然没有停止追求和平统一的脚步。在蒋介石撤退至台湾之后,毛主席持续利用多种渠道,传达出他渴望通过和平手段来解决争端的愿望。

他曾多次在不同场合阐明,只要蒋介石有意愿回到祖国怀抱,大陆这边会展现出极大的宽容并提供必要的支持,甚至考虑让他在统一后继续保留重要职务。

1950年代,大陆方面通过多种隐秘方式,与蒋介石逐步搭建起了沟通的桥梁。其中,曹聚仁扮演了两岸“联络人”的角色,他频繁往来于北京与台北,一方面把大陆的提议转达给蒋介石,另一方面也将蒋介石的反应带回北京。

蒋介石在晚年时期,曾多次向身边的人表达,自己因年岁已高,对于“反攻大陆”的念头已渐渐淡去。相反地,他内心更加渴望能在有生之年,找到机会回到故乡,与昔日的老朋友和熟人见上一面。

然而就在这时,美国对蒋介石的态度开始转向失望,他们觉得蒋介石提出的“反攻大陆”计划已无望实现。与其继续扶持一个前景不明的领导者,还不如寻找新的策略,以确保自己在东亚的战略利益不受损害。

此外,蒋介石到了晚年,身体状况每况愈下,这也导致他对台湾的实际管理能力逐渐下降。

【“台独”的崛起】

1975年,蒋介石因病离世,这让两岸和平统一的希望暂时落空。他的接班人蒋经国曾努力接过父亲晚年未竟的事业,秘密寻求机会,想要推动两岸走向和平统一。

在蒋经国领导时期,曹聚仁等中间人士依旧致力于搭建沟通的桥梁,两岸之间发生了不少交流与会谈,只不过,蒋经国的这些尝试终究只是短暂闪现的光芒。

尽管他的执政时长不长,并且面临着国际风云变幻和国内复杂势力的重重阻碍,但蒋经国最为人称道的成就,是在他掌权的日子里,始终未曾明面站在“台独”势力的那一边。

他觉得,鼓吹“台独”既违背了中华民族的核心利益,也会让美国对台湾的控制加深,让台湾最终变成美国的傀儡,然而蒋经国并未能完全改变这一局面。

1988年,他因糖尿病引发的并发症离世,让和平统一的愿景又一次遭受打击。而更令人担忧的是,在蒋经国逝世后,接任的李登辉带来了新的危机。

李登辉掌权后,对蒋家父子传承下来的政治格局进行了根本性的转变,这位在国民党内被视为“不同凡响”的人物,很快便倾向了“台独”的立场。

在他担任领导职务的时候,他提出了“两个中国”乃至“台湾独立”的说法,公然对抗“一个中国”的原则。

在国际舞台上,李登辉频频散布分裂言论,还热心促成台湾与美国及其他西方国家之间的“外交互动”,企图为“台独”运动争取更多国际上的认同。

李登辉不仅借助高级别的外交手段来推行“台独”,而且他心里明白,要让“台独”真正长久,关键在于转变年轻一代的想法和观念。

为此,他积极倡导修改台湾的历史教材,试图淡化“中华民族”的概念,甚至不惜以篡改历史为手段,来营造台湾是“

自上世纪70年代以来,美国采取了一系列手段,比如提供经济资助和政治上的撑腰,为“台独”势力的滋生创造了条件。举例来说,美国推动台湾岛内成立了像“台湾建国联盟”这样的台独团体,并且在国际舞台上为台独势力摇旗呐喊。

虽然美国表面上宣称支持台湾的“民主发展”,但实际上,美国只是把台湾当作一个用来制衡中国的棋子,对台湾的未来并无真心实意的关怀。

1992年,两岸双方通过交流和磋商,达成了“九二共识”,明确了“一个中国”的基本立场,这成为了促进两岸关系走向缓和的关键举措。

然而,在李登辉上台以及民进党随后掌权的过程中,“九二共识”的重要性逐渐被削弱,以至于被彻底否定,导致两岸关系又一次步入了紧张的境地。

【台海局势的走向】

从冷战落幕直至21世纪头几年,美国在对待台湾问题上,转向了追求“利益最大化”的策略。他们一方面借助武器销售和政治上的撑腰来制衡中国,另一方面又小心翼翼地不去直接触怒大陆,努力让台海局势保持在“不打也不合”的状态。

美国所提供的支持并非无条件且背后有其深意,就像毛主席在1956年时对苏加诺所说的那样:“美国只是把台湾当作一枚可以被操控的棋子。”

1979年,美国决定跟中国大陆建立外交关系,因此单方面地跟台湾“切断”了外交联系,还撤走了驻扎在台湾的美国军队。这让台湾的领导人感到非常孤单。对美国来说,台湾始终只是他们战略计划里的一个小部分,一旦觉得台湾不再对自己有利,随时都可能被放弃。

近些年来,国际上对“台独”的支持并不像民进党鼓吹的那么普遍和稳固,就连一向将台湾视作“战略棋子”的美国,也从未在任何正式场合给予台湾独立地位以认可。

在多数国际场合,各国依然坚守“一个中国”的原则。随着中国在国际上的影响力逐渐扩大,支持台湾独立的声音在国际社会中变得越来越微弱。

时代的潮流始终向前,不论是战场上的较量、国家间的策略互动,或是经济的互通有无、文化的相互渗透,它们最终都导向同一个归宿:台湾必将回到祖国的怀抱。

这既是民族复兴不可或缺的一步,也是两岸同胞心里共同的愿望。尽管前行的路上充满坎坷,但只要两岸人民携手并进,台海实现和平统一的日子,定会到来。