撒切尔夫人便曾经评价他:“那是一位画那些可怕的画的人”。

一幅画,一段故事

2013年11月13日,纽约佳士得拍卖会上再次出现了打破当时世界艺术品拍卖价最高纪录的作品,经过短短6分钟的激烈角逐,一幅画以1.424亿美元(人民币10亿元)拍卖成交。

弗朗西斯·培根《弗洛伊德肖像画习作》

此画名为《弗洛伊德肖像画习作》,是英国画家弗朗西斯·培根于1969年为其挚友卢西安·弗洛伊德所绘的三联画,也是培根最为知名的代表作之一。

这三幅画曾经在20世纪70年代中期被不同藏家收藏,也曾分开在不同的世界知名美术馆内展出,时隔十五年之久,其中一位藏家将另外两幅一并购入,这件作品才得以再次拼凑完整。画作在佳士得拍卖行现身后,众多藏家闻风而动,直到今天,这场破纪录的拍卖仍是拍卖史上的名场面之一。

弗朗西斯·培根《弗洛伊德肖像画习作》局部

弗朗西斯·培根《弗洛伊德肖像画习作》局部

弗朗西斯·培根《弗洛伊德肖像画习作》局部

一幅习作被拍出天价,随之而来的是人们对于培根源源不断的关注与议论,作为战后颇受争议的欧美画家之一,培根充斥着动荡不安、黑暗暴力的作品更是让人们对于他的创作生涯和人生经历充满好奇,他和弗洛伊德“相爱相杀”般的关系也被屡屡提及。

早在1992年培根去世后,他的作品关注度便不断上升,售价也水涨船高,多次进入拍卖记录前列。此次这幅极具培根创作风格的作品,也成为解读培根以及他与弗洛伊德亲密关系的关键之一。

培根(左)与弗洛伊德(右)

画中亮眼的橙色背景下,弗洛伊德以一种扭曲的姿态坐在椅子上,比他的坐姿更为扭曲可怖的是他的正脸与侧脸同时呈现,视觉冲击之下令人过目难忘。

画下这幅画之后不久,培根相恋多年的同性爱人不幸逝世,他在沉痛打击之下,与弗洛伊德也渐行渐远,这幅画成为了他一生中为弗洛伊德画下的最后一幅肖像三联画。

一位是文艺复兴时期英国著名哲学家弗朗西斯·培根的同名后人,一位是著名精神分析学家西蒙·弗洛伊德的直系亲孙,培根和弗洛伊德相差十三岁,因为艺术结缘,在无数个激荡彼此灵感的时刻,他们都将对方视为知己,留下了不少为对方而画的作品。

弗朗西斯·培根《卢西安·弗洛伊德肖像》

卢西安·弗洛伊德《弗朗西斯·培根肖像》

二人在艺术上互相影响,又各有鲜明的风格,弗洛伊德从不掩饰自己对培根的欣赏,“在某种程度上,培根打开了我的眼睛。他的作品让我震撼,他的性格感染了我。”

培根作品

培根作品局部

培根作品局部

培根作品局部

多年相处中,他们留下了许多为人津津乐道的故事,只是这段友谊随着彼此渐入晚年而不再明朗,甚至有许多人因为他们各自的花边新闻猜测二人关系破裂另有隐情,无论如何,那些和《弗洛伊德肖像画习作》一样互画对方的作品,都记录下了他们灵魂交汇的时刻,也清晰反映着他们在创作上的异同。

一样是不走寻常路,只不过二人中更为年长的培根,着实更加“剑走偏锋”了一些。

“带有暴力的画笔”

年轻时的培根

与自幼接受良好教育的弗洛伊德不同,较为年长的培根从未接受过任何专业的美术教育,16岁因偷穿母亲内衣而被父亲家暴之后,他毅然离开家乡都柏林,去往国际艺术之都巴黎散心,并在此后定居伦敦。

也许正是因为毫无框架限制,培根在创作上完全跟随本心,从早期自学接触油画、水彩、素描等形式开始,他从未跟随主流派系的创作风格,一直在坚持着自己的表达。

直观培根的作品,夸张变形的画面总会在第一时间吸引观者的注意力,撒切尔夫人便曾经评价培根:“那是一位画那些可怕的画的人”。

他的画笔被视作“带有暴力的画笔”,但他的本意并不是制造恐怖,他曾说,“恐怖并非我想要的,我想画的呐喊,实际上胜于恐怖。”

培根常画人物,以三联画居多,但画中的形象都是扭曲变形后的呈现,曾有友人吐槽给他做模特需要极大的心理素质,毕竟不是谁都能接受自己被画成面目全非的样子,也许正是因此,培根多数时间里并不对着模特创作,而是以照片为素材。

在他看来,人物本身的形象性在画中已经被剥离,骨骼、器官等都变得可有可无,留下的只有深不见底的情绪以及人类潜藏的动物本能,他想要做的正是将这些不经修饰的血肉和灵魂在画面上铺陈。

2022年1月29日至4月17日,在伦敦皇家艺术研究院举办的“培根:人与兽”展览中,便深入探讨了培根创作中对于人类本性与动物本能之间的微妙关系,原始的欲望和暴虐透过画面喷薄而出,如他所言,画面虽无声,却像身处黑暗仍在奋力呐喊,人与动物在某些狂乱的瞬间并无区别。

展览现场

展览现场

展览现场

只是在满含暗示的画面中,有人看到了暴力,有人看到了无助,也有人看到了温情与怜悯……,但无论哪种解读,培根想要在作品中印证的,更多的是倾向于直觉之下的真实。如他所言,“我想要做的是歪曲事物的外在,但是在曲解下却呈现事物真实的面貌。”而关乎真实,人们的指向本就各不相同,正因如此,培根的作品历来备受争议。

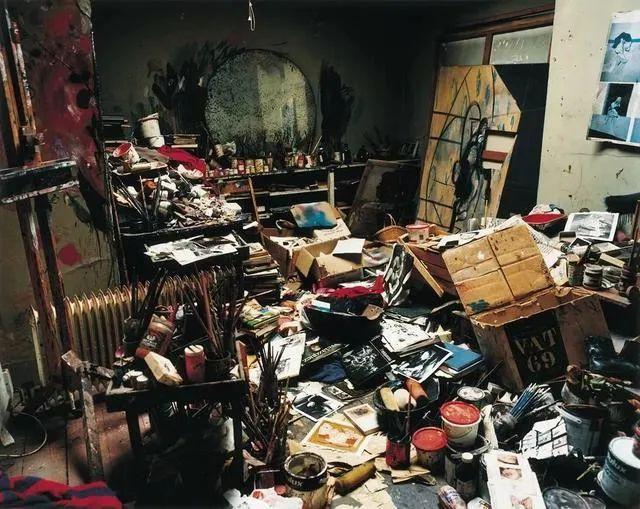

培根的工作室

培根备受争议的创作与他本人戏剧化的生活经历有着密切联系,也许从16岁偷穿母亲内衣被扫地出门的时候,就注定他此后的人生不会平静。

离家之后的数年中,他曾直面过战争中的恐怖与死亡,经历过身份认同下的痛苦与挣扎,很多时候都要靠酒精麻醉自己,兴致来了还要带着弗洛伊德一起喝酒赌博,离经叛道的事情对他而言如同家常便饭。

只是随着在事业上渐有所成,培根的生活却屡屡受挫,晚年的他在创作中加入了比以往更多的轻柔色彩,画面气息却较之以往更为内敛疏离,或许和爱人天人永隔、和挚友渐行渐远让他淡出人群。

1991年,培根创作了最后一幅作品《公牛习作》,不久后便撒手人寰。画面看似像未完成,色彩朴实,与此前描绘公牛的作品已大不相同,亮眼的色彩和缠斗的画面都不复存在。

弗朗西斯·培根《公牛习作》

一片寂静中,只留下一只半实半虚的公牛,它的身体似乎要淹没在渐渐飘荡起的粉尘之间。画中大片的空白引人深思,好似那些深埋创作中的痛苦和挣扎、破碎和呐喊也在虚空中湮灭,就仿佛一切昨日,都如过眼云烟。