文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

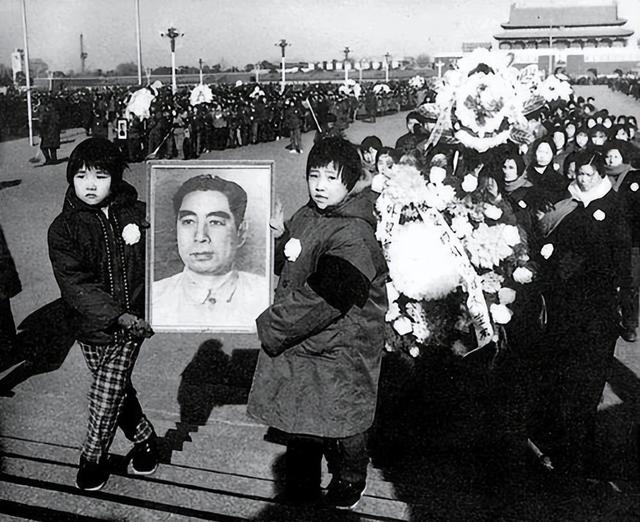

他不是坐办公室的指挥官,1976年,他站在天安门边,几百万人的愤怒就在眼前。

他下令不动手,那一晚,北京卫戍区司令吴忠,顶住了整整六个小时。

“不清场,也得清”天安门,那个春天

“不清场,也得清”天安门,那个春天1976年清明,北京的空气带着沉闷,数十万群众涌向天安门,为周恩来献花、朗读诗词、贴挽联,上面只下了一个命令:清场。

“怎么清?”吴忠坐在卫戍区指挥所,桌上的电话刚放下,他盯着墙上的地图,眼神冷硬。

对面坐着的空军参谋长王定烈记得很清楚,吴忠只说了六个字:“不动枪,不流血。”

这是四人帮定下的死命令,清明当天晚上,几名军委联络员直接到卫戍区传达命令。

让他限时两个小时内“肃清广场”,不许拖延。

吴忠没吭声,只是点了根烟,他的指挥部就在人民大会堂东侧,他看得清楚,天安门不是暴乱,是送别。

他派出警卫部队,却下达了“徒手清场”的命令,士兵们没有携带枪械,连橡胶棍都没发。

全员徒步推移人群,命令是“喊话三次、不许推搡”,结果就是,一晚上没清完。

凌晨两点,市公安局打来电话:“司令员,这样清不动啊。”

吴忠只说:“再等等。”

凌晨三点半,第一批人群才开始有序离开,整整六个小时,广场无一人受伤。

第二天,他接到口头警告,没多久,军内传出消息:“吴忠未执行政治任务,组织将考虑处理。”

“软顶”的代价

“软顶”的代价清场那年年底,他被免去了北京卫戍区司令的职务,没人给理由,也没人敢多问,他从司令,变成“待安排”。

1980年,“两案”调查启动,他的名字没出现在公报里,却依然被列入“配合调查人员”,他在京郊一处干部疗养所被约谈近一年,没有结论。

有一次,吴忠在内部会上直接开口:“我执行命令清了场,也保护了群众,你们到底要我犯哪一条?”

一旁的原副司令李钟奇提醒他:“老吴,这时候话别说满,不是你干不干事的问题,是谁让你干的事。”

这句话他记了一辈子。

直到1987年,中央军委内部正式发布文件,指出吴忠“未参与两案,清场中存在决策错误,但动机上无问题”,他恢复军籍,保留少将军衔,可再没被起用。

北京老战士提起他时常说:“他不软,但也不硬,顶是顶了,没顶死。”

1979年初,越南边境局势紧张,2月,中央军委临时决定调整南方战区指挥体系,下令免去吴忠职务,调往后方休整。

这份文件送到昆明军区时,被一个人压下了:许世友。

许世友直接说:“打仗换将,要命!这纸我不签,也不传!”他亲自飞到前线,见到吴忠时说:“老吴,干完这一仗,再说别的。”

2月17日凌晨3点,对越反击战正式打响。

吴忠指挥的部队隶属“南集团东线”,任务是突破东溪-高平通道,直插高平要地。

情报显示,对面是越军第346师,老牌山地作战部队,火力配置齐全。

开战三个小时,吴忠下达了突击命令。

他在前指直接对营长说:“别等了,挖完雷直接穿过去,炮压三轮,然后打进去。”

东溪通道在6小时内打通,高平防线8小时告破,越军前沿阵地被全线压制,现场战报,许世友只回了一句:“吴忠这仗打得比我要狠!”

仗是打赢了,但风向没变。

战争结束后,吴忠没获勋章,没评战功,三个月后,他再次进入“审查程序”,调查理由是:临阵换将命令被阻滞,谁授意?谁执行?

许世友在一次会上公开替他说话:“文件我压的,跟他无关,要查查我。”

没人接话,没人动许世友,但吴忠审查持续到了1986年才正式结束,次年平反。

军史研究资料显示,高平战役是解放军首次以“山地机械化兵团”完成纵深突击的实战案例。

这个战术被军事科学院定义为“后续边境战备部署的实操模型”。

可当事人一句话也没说,吴忠在一次座谈会上只说了一句:“我们这些人不是打仗打没的,是打完仗没了。”

“别被人利用”——战友的一句提醒

“别被人利用”——战友的一句提醒吴忠没靠关系上来,但也不是没关系。

他出身红军四方面军,早年跟过许世友,也短时间和林彪打过交道,文革刚开始,他被点名“根正苗红”,北京卫戍区司令的位置,就是那个时候来的。

这个位置,特殊,贴近中枢,也最容易出事。

1970年,吴忠做了一件至今争议未息的事,他在军区会议上,点名副职李钟奇“工作混乱,思想右倾”。

会议一结束,他在办公室里,单独把李钟奇叫进来,说:“你听我句劝,现在这种时候,说话别留尾巴。”

李钟奇没回话,直接推门走了,事后他回忆:“我理解他,他是提醒我,但他自己,其实也活得小心翼翼。”

这一年,彭德怀在北京去世,死前被严密看管,吴忠手下一个警卫营,临时调到彭德怀居所外围,执行监控。

彭德怀一次在院子里摔倒,门口站岗的战士不敢动他。

有人给吴忠打电话,他只说:“立刻送去医院,出了事我担着。”

他知道彭是谁,也知道这个时候碰彭,能不能保住官,全看谁在看你。

1971年“九一三事件”后,消息在军内炸锅,卫戍区接到紧急指令,第一时间封锁西郊机场,禁止一切进出航班。

当时驻机场部队没动,等的是“二线命令”,吴忠直接派两辆装甲车封跑道,说:“飞机要起飞,从我车上压过去。”

那晚他没合眼,调令没等来,但卫戍区的命令他亲自签了四次。

第二天,周恩来在人民大会堂见他时,只说了一句:“吴忠,做得对。”

李钟奇说:“他不是老好人,也不是老硬汉,他活得太懂了。”

“谷子战术”出来的人,不怕当替罪羊

“谷子战术”出来的人,不怕当替罪羊有人说吴忠能打,是因为抗战时命捡回来的,他自己写过一段话,说那时候打仗,是靠谷子换命。

他在冀鲁豫边区带过一个小分队,白天躲村庄,晚上出击,带队蹲守铁路,一次俘虏了两个日军士兵,用蒸谷子的蒸笼藏人。

“谷子一放上去,蒸汽一出来,人能被活活闷死。”他写道。

这是他想出来的战术:敌后游击时,为避免暴露,战士藏在锅炉底下,时间不能超过10分钟,超过就窒息。

就是这战术,救了他两次命,有一年,鬼子包围村庄,他和4个战士藏进谷仓,三人没挺过热浪,只剩下他和一个副班长爬出来。

1955年,他被授予少将军衔,34岁,全国最年轻的一位,可他在授衔仪式上没笑,他知道,这玩意来得快,走得也快。

1966年开始后,他没批过人,没站过队。

唯一一次在大会上发言,是提醒底下人:军人不搞派性,不打口水仗。

结果第二天就被点名“态度暧昧”。

1987年平反后,他被允许参加军队老干部活动,有一次,他在场,但没发言,有人问他怎么看当年的事,他笑了笑说:

“我没看懂,也看明白了,这个位置,是拿来背事的。”

1989年,他彻底退休,住在北京市内一处家属院里,院子不大,种了几棵石榴树。

他每天早上五点出门跑步,穿军绿布鞋,没戴军衔,也不说过往。

邻居小孩问他:“你当过兵吗?”

他只是笑了一下,说:“当过,当过几年。”

有一次,有人送他一本写对越反击战的回忆录,他翻了几页,说:“这仗,不是我打的,是那些连名字都没留下的人打的。”

那人追问他一句:“你后悔吗?”

他放下书,说:“我这个司令,当得太难,可你说后悔,我也没时间想,命都是捡的,后悔留给有选择的人。”