文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

1942年4月29日,4000人被包围,敌人用铁壁合围,武器悬殊,指挥失联。

眼看全军覆灭,一名骑兵团政委突然大喊:“共产党员集合!”结果,死局被撕开了一道口子。

“封死”的战线

“封死”的战线1942年4月29日清晨,冀南变天了。

前一天晚上,天还亮着,村口有鸡叫,特务团两个哨兵拿着大盖帽闲聊,说日军好像在大名那边出动,不像是冲着我们来的。没人当回事。

可天一亮,天就黑了。

飞机先来,低空飞,像刮刀一样掠过树梢,连树叶都带着响。

之后是坦克声,从东南西北同时传来,像铁皮怪兽踩烂麦田,通讯班试图联系外围,电报被强干扰,线路全断。

范朝利和刘志坚站在地图前,半天没说话,地图已经没用了,敌人速度太快,原本的防线根本没反应时间。

这不是“分进合击”,这是合围,冈村宁次换了打法,他要一锅端。

日军投入15个步兵大队,两万伪军,用卡车和摩托运输,把机动性压到极致,目标明确,就是冀南军区机关所在地。

机关里,4000多人,主要是后勤、医院、学校、家属,还有两个不满编的特务连,武器不多,手榴弹只够人均一枚,重机枪一挺,没子弹。

陈再道、宋任穷等军区首脑不在,都在前线视察或外出开会,指挥只能靠副手,情况极端被动。

“敌人有计划、有速度、有装备,我们没有指挥官。”这是范朝利当时对刘志坚说的话。

情报失败成了致命刀口,误判方向,误判规模,误判意图。

第一道防线很快塌了。

大河边几个村子相继被占,老百姓没跑出来,敌人把民兵当八路杀,当场砍头,骑兵侦查员回报看到几十具尸体被堆在村口,还在冒热气。

这不是扫荡,是猎杀。

机关开始组织转移,但太慢了,不是因为拖拉,是因为根本没路。

几千人带着文件、设备、伤病员,怎么跑?天上有飞机,地上是包围,连夜走了两公里就被堵回。

第一轮突围失败,敌人火力太猛,反冲锋被打成筛子。

重机枪扫射的时候,有战士靠着石头往前爬,头刚抬起就被打穿。

机关开始销毁机密文件,电台烧了,档案撕了,有人用火烧,也有人直接吞下纸片,后勤政委赖政委拿着手枪坐在树下,子弹已经上膛。

他说:“不能让敌人活捉我。”

“共产党员集合”:一个声音撕开了包围圈

“共产党员集合”:一个声音撕开了包围圈这时候,有人拦住了赖政委的手,是骑兵团政委况玉纯。

“不能死,再给我一次机会。”他说得很轻,但手很稳。

然后他站上一个破马车车厢,高喊:“骑兵团!共产党员集合!”

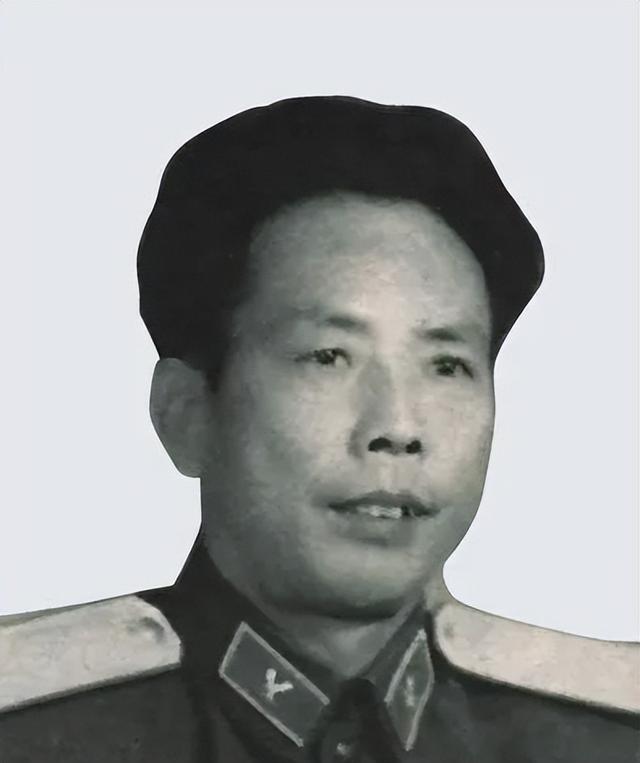

况玉纯

声音不大,但像一刀扎在地上。

四面八方,一些人开始跑过来,开始只有几个人,后来十几个,再后来,人群涌动,全是骑兵团的老兵。

没人犹豫,他们报出名字,掏出马刀。

团长曾玉良第一个上马,他看着况玉纯说:“我带一营正面冲,二营斜插侧翼,你带机关干部突后沟。”

况玉纯点头,他是政委,不是战术指挥官,但他知道,这一仗不是拼战术,是拼命。

“别想着都活着出去,能带一个是一个。”

第一波冲锋,直接撞上敌人的一个机枪阵地,马是硬顶上的。

战马中弹后前蹄立起,像巨兽一样摔倒,压着战士也往前推。

有人被甩下马,也不回头,拿着马刀就往前冲,敌人也慌了,他们没想到这些人不退不避,像疯了一样往火线里钻。

机关干部开始跟着冲,拿不惯枪的,握手榴弹;不会骑马的,徒步跑。

那一刻,没有“干部”和“战士”的区别,只有“冲”与“不冲”。

四连连长韩永正,外号“韩猛子”,以前因为打仗太猛被通报批评,这次冲得最快。

他一个人绕开火力点,从庄稼地斜刺穿过,直接扎进敌人掷弹筒阵地,一刀砍掉指挥官,敌人阵型乱了。

这个口子,就是从他那里撕开的,王行杖村的东边防线崩了。

“冲!”

这是曾玉良最后一次大吼,他没冲出来,他带的那一队全部阵亡,但留下了通道。

机关突围的人开始从后沟方向转移,敌人反应过来已经晚了,战斗持续了四个小时。

4000余人中,伤亡过半,但主力保住,政委况玉纯生还,之后他被记一等功,1955年授少将。

但那时候他才四十出头,白了一半头发。

牺牲之后:血没凉,骨头还硬

牺牲之后:血没凉,骨头还硬曾玉良没有看到突围成功。

他冲在最前头,身中三弹,最后一刀,是正面硬拼一个日军小队长,被刺刀捅进腹部,他没退,反手一刀砍掉对方脑袋。

他没喊痛,只说了三个字:“别停下。”

曾玉良

突围后第二天,战士在玉米地里找到他,躺着,眼睛没闭上,刀还握着,他只有29岁。

一个完整的骑兵团,剩不到两成。

况玉纯回头望了一眼那个方向,没说话,他知道自己不是靠武力杀出去的,是靠“喊”。

那声喊不是命令,是“唤醒”。

很多人是从犹豫里、从慌乱里、从绝望里站起来的,因为那个声音提醒他们:我是党员。

那个时候,“我是党员”不是一种身份,是一种选择,决定你是跑、还是冲。

这事之后,部队写了一份简报,上报延安,简报写得很冷静,没有夸张:

“敌军合围态势已成,我方借骑兵团勇突敌阵,机关主力突围,损失惨重,精神顽强。”

毛主席批示:学习冀南精神。

况玉纯成了“标兵”。

但他后来很少提这事,他说:“我喊那一声,不是为了当英雄,是因为我们没人能再死了。”

再死,就全完了。

谁在喊?我们为什么还在记得?

谁在喊?我们为什么还在记得?很多年后,《亮剑》播出。

骑兵连长孙德胜,那个骑马横刀、一嗓子震全场的角色,引发无数讨论,很多人以为是艺术夸张。

但导演说:这个人物有原型,叫况玉纯。

况玉纯本人,1955年被授少将军衔,去世前,曾在一次军队培训上讲过一次“四二九”。

他说:

“我喊‘共产党员集合’,不是想当带头的,是因为那时候只有党员才能顶得住。”

他没有说很多高大话,只说了几个“真事”:

有机关干部哭着说不会打枪,但还是背上小驳壳枪冲了。

有炊事员骑的不是战马,是驴,也跟着跑了出来。

有女卫生员拿手术刀冲进火线,后来不见了。

这些名字没有留下,但活下来的人记得他们说的话,记得他们喊过“我是党员”。

那一刻,“党员”不是头衔,是一道命令。

日军那次扫荡,以失败告终,他们没想到一个“崩溃”的部队还能打出缺口,之后几次扫荡,都没能再穿透冀南根据地核心。

地道战、地雷战,从那年后陆续成熟,不是从天上掉下来的,是从尸体堆里摸索出来的。

那一战,告诉冀南军区:敌人会变,但我们不能变。

我们的问题不是忘了,而是不再相信

我们的问题不是忘了,而是不再相信现在回头看“四二九突围”,你会觉得很远。

一个政委站在破马车上喊话,一群骑兵抽刀冲锋,你可能会说,这像电影,像戏。

但这不是电影,是档案馆里能翻到的报告、老战士留下的回忆录、当年新华社发出的战况简报。

只是现在没人去看了。

我们的问题不是忘了,是不再相信。

你觉得那一声“共产党员集合”太戏剧,其实是因为你没在那样的时刻,你不知道什么叫“无路可退”。

你也没经历过,一支骑兵团整整一个连集体战死,只为换十分钟突围窗口。

这不是煽情,是记账。

每一滴血,每一个人,都是代价。

那个喊出“共产党员集合”的人,最后自己也没上战场,他不是最能打的那个,但他是最先喊的那个。

所以我们今天能看、能写、能活。