文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

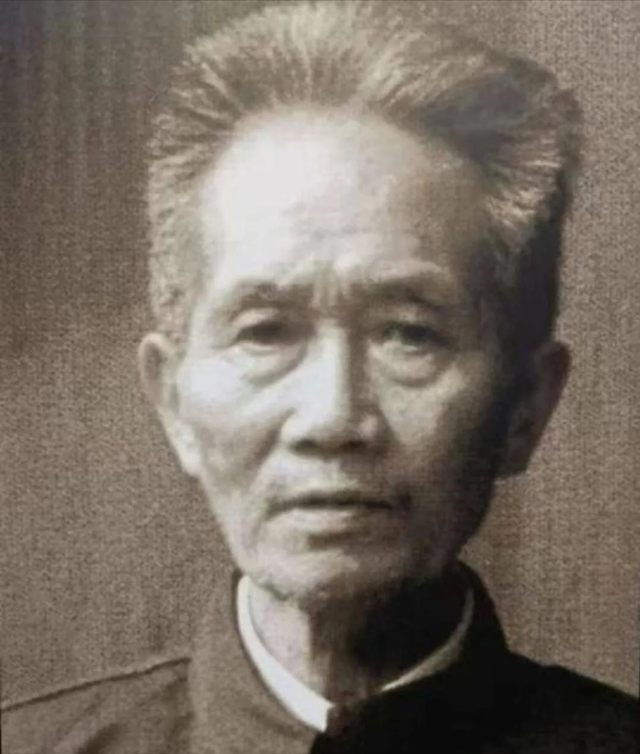

孔宪权在1950年写信时,字里行间带着血腥味,他开头写:“杨勇司令,我是孔宪权,我还活着。”

信纸已经发黄,字迹不稳,落款只有一个名字,没官衔、没地址,他知道,别人早把他当死了。

他也知道,这种信,十封里可能有九封看都不会看,但他赌了。

他在报纸上看见了一个熟人杨勇,贵州军区司令,是他长征时的上级,也是唯一可能还记得他的那个人。

“他不可能活着”

“他不可能活着”1950年3月,贵州军区收到一封信,薄薄一页,发自遵义下辖的一个偏远村庄,收件人:杨勇司令。

信被转到了黄克诚那里,黄是副政委,性子急,信读了一半就问了一句:“孔宪权是谁?”

没人答得出来,档案里,这个人早在1935年就列为阵亡。

黄让人查,他说得很直接:“要么是疯子,要么是敌特。”

可第二天,调查员从遵义打来电话:“人是真的,有人能对上口供,他的腿伤、部队番号、连通讯员的名字都记得清清楚楚。”

杨勇听完,沉默了十秒,只有一句话:“派车接他回来。”

“命太硬了”

“命太硬了”孔宪权是怎么没死的?他自己说:“靠一口气,和300块大洋。”

1935年,娄山关战役打得最狠的一次,孔是红12团的作战参谋。

那天晚上,队伍从黑神庙冲进去,目标是敌军的临时指挥所,敌人三挺机枪架在庙门口,火力密集。

孔带头冲锋,他跑了十米,左腿中弹,瞬间跪倒,想再爬,第二枪打在胯骨,再往后,子弹一颗颗打在大腿、髋部。

整整六发,血喷得他自己都看不见前路。

他以为这次是真的完了,可他手里还有枪,他翻身躲进墙角,把手枪抵在腿上,半蹲半躺。

一个敌军军官刚好从庙门跑出来,孔扣了扳机,打光了最后三发子弹,那名军官当场倒下,脸朝地,血从嘴里流成一条线。

突击队终于冲了进来,救了他,可现场没条件救治,伤太重,部队只能决定撤离时将他留下。

“把命交给一个财主”

“把命交给一个财主”部队离开前,留下了两个人:一个卫生员,一个通讯员,还留下了300块大洋。

接收他们的是一个当地财主,姓宋,四十多岁,家里开米行,宋不敢拒绝,也不敢乱动人,他清楚:这些是红军,不是土匪。

孔宪权被抬进宋家时,脸色灰白,腿上的血止不住地流,已经陷入昏迷。

卫生员每天换药、煎药,砍柴烧水,药是用大米换的,一斤一斤地换,一共换出去三百斤粮。

养伤二十个月,孔没死,但彻底残了,他的左腿短了十厘米,走路一拐一拐的,腰骨也歪,那年,他24岁,基本丧失作战能力。

红军走后,他试图去找部队,走了一百多里,靠乞讨混饭,最后在赤水河边昏倒,被村民救回。

后来国共开始合作,红军成了“八路”,孔去了几趟县城打听消息,无果,他在被安置的宋家村落了脚,成了“泥瓦匠”,一只脚瘸,一只脚撑。

他用石灰涂墙,用锤子砸砖,用十字尺抹平角度,人称“跛子瓦匠”。

但村里知道他身份。有人说他是红军留下的“秘密干部”,有人悄悄找他讲政策、问八路的事,他不讲大话,也不摆官腔。

他只说一句话:“红军不抢百姓饭吃。”

“他讲的红军,不一样”

“他讲的红军,不一样”当地有个习俗,烧草鞋吃灰,治病,孔的草鞋穿破了,有人悄悄拿去烧灰,后来传出来:“红军的鞋子能避邪。”

他讲红军的故事时不讲战功,只讲苦,他说:“一双草鞋要走二百里,不烂是福气。”

他也记得那些死去的战友,每年正月,他去村边的坡上烧纸,烧给谁没人知道,他蹲在地上,眼睛盯着火,嘴里念:“老冯,老陈,孙大勇……”

那是他带过的兵,全死在娄山关,他一人活下来了。

“等了一封信,等了十五年”

“等了一封信,等了十五年”1949年,解放军进贵州,孔没表态,他等,他要等一个能确认自己身份的人,等了一年,没人来。

直到1950年3月,偶然看到《贵州日报》,一条新闻里提到“贵州军区司令杨勇、政委苏振华”,他放下报纸,走进屋子,用毛笔写了三行字:

“杨勇司令,我是孔宪权,我还活着,1935年娄山关战役后重伤,被安置在贵州宋家,现仍在原地,请求组织安排一份工作。”

没有客套,没有格式,落款只写:“孔宪权”,他赌,这名字够大,杨勇会记得。

“他不是回来当干部的”

“他不是回来当干部的”信寄出不到半月,军区派车来接,他坐在吉普车里,第一次进了省城,裤脚还是自己缝的,鞋底是破帆布钉上去的。

见到杨勇那天,他站直了,鞠了个躬,腰骨弯得像个钩子,杨勇握着他肩膀看了几秒,说不出话。

一个星期后,组织宣布:恢复其党籍,任命为遵义第七区副区长。

孔宪权没有笑,只是点了点头:“谢谢。”他说:“我不是回来当干部的,我是回来找组织。”

“他认得这栋房子”

“他认得这栋房子”1952年,孔宪权被调往遵义会议纪念馆筹备小组,那年纪念馆还没有确切地址,甚至没人能肯定会议到底在哪开的,组织找他,是因为他当年走过遵义。

他站在城里转了三圈,最后停在一栋两层的砖木楼前,门口是柏辉章的老宅子,窗子还是青木镶边,房梁裂了缝。

他指着那窗户说:“开会那天我在外头警戒,就是这儿,里头是周副主席。”

有人质疑:“会址早改成别的地方了。”他没回话,只往屋里走了一圈,出来说了三个字:“就是这里。”

接下来几个月,他开始“找证据”,一间一间地访,一砖一瓦地问,他找到当年做饭的老厨子,找到住在对面小巷的老裁缝。

有人还记得那天周恩来出来抽烟,一脸疲倦,也有人记得毛主席进屋前,在井边洗了把脸。

孔把这些一条条写成口供,交给上级,“不能凭我一个人嘴说,要找见证人。”

他不是在编历史,他是在追回自己活过的一段时间。

“馆里没电,他亲自去拎灯泡”

“馆里没电,他亲自去拎灯泡”会址确认后,修复工程启动,他被任命为筹备处秘书,后又接任首任馆长,没人教他怎么当馆长,他只干了一件事:盯现场。

修旧如旧,砖不能换,木不能新,电线得藏在老墙皮后面,水管不能穿厅堂。

最开始连照明都没有,工人说要等城里拨灯泡,得排计划。

孔不信那个邪,自己去买了十个灯泡,他一手拎布袋,一手拄拐杖,走了四公里才回来。

有人笑他:“你是馆长,不是勤杂。”他回一句:“我不是馆长,我是红军。”

“这字是毛主席亲题的”

“这字是毛主席亲题的”1964年,会址开放前夕,北京打来电话,说主席将亲题匾额四字:“遵义会议会址”。

题字寄到那天,孔把全馆的人喊出来,站成一排,像当年站岗一样笔直。

他自己站在最前头,看着那四个字,眼睛不动,嘴唇紧抿。

没有掌声,没有口号,他只是站着,后来有人说:“他那一刻,像站在墓碑前。”

那之后很长一段时间,他不爱再讲长征的事了,有一次别人问他:“你是亲历者,怎么不在展览上讲解?”

他回答:“死人多,没脸讲。”

“他打了个电话,说不来开会了”

“他打了个电话,说不来开会了”1988年,遵义会议纪念馆筹办一次重要展览,馆长还叫孔宪权,虽然身体不好,但没人换他。

他答应来开会,结果临时打了电话,说:“我不来了。”别人问原因,他只说:“不舒服。”

第二天清晨,馆里接到通知:孔宪权凌晨病逝,终年77岁。

消息传出后,贵州省委紧急下发唁电,胡耀邦亲自致电:“长征老战友,红军好同志。”

全国七大军区联名致哀,许多当年老战士专程赶到遵义,为他送行。

那天,纪念馆里没有播放音乐,也没有标语横幅,只有一口老木棺,从大厅中央抬过,停在那座他当年亲手修过的老砖门前。

有人说,看着他离开,好像红军自己走了一遍长征的回头路。

“他是历史里的一块钉子”

“他是历史里的一块钉子”他的房间,没收拾,床边有一根拐杖,是1936年自己削的。

床头抽屉里,有一封信,就是1950年写给杨勇的那封,已经泛黄,角落残破,他曾对人说:“这是我命。”

他也没写过回忆录,别人劝他写,他摇头,说一句:“该记得的,活人会记。”

这个“跛子瓦匠”,从战场到工地,从泥泞草鞋到主席题字,没有官帽,没有高谈阔论,留下的,只有一串伤疤和一座馆。