文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

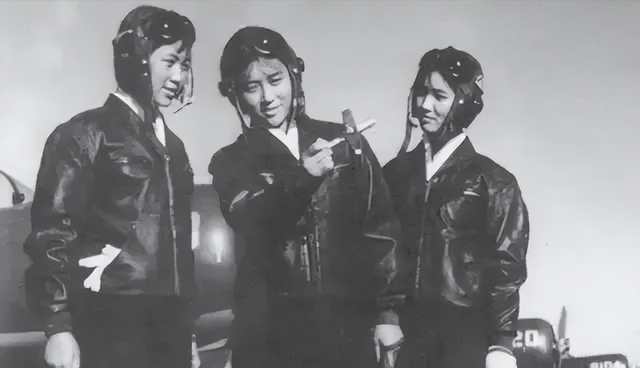

她是军队里少见的女性高级军官,也曾是唯一一个穿着飞行服站上中央大会堂的女人。

但几乎没人知道,在她当上正师级副政委时,工资只有80块。

她开着运输机救人,回来还得穿补丁衣服,她照顾植物人丈夫27年,自己却一件新衣服没买过。

她不是“被选中的女孩”,她是那个跑去抢机会的人

她不是“被选中的女孩”,她是那个跑去抢机会的人1937年,诸惠芬出生在上海。

不是红色家庭,没有背景,父亲是工人,母亲是纱厂女工,家里四个孩子,她是最小的一个,她是靠国家助学金读完书的。

她的飞行梦,是穷人家的逆袭。

1956年,空军第二次在全国招收女飞行员,名额很少,要求极严:身高、视力、体力、政治背景,一个都不能差。

她高中刚毕业,知道消息那天,骑着自行车去报名点,饿了一天,挤在上千个女孩里。

她的体重只有42公斤,按标准,是偏轻的,但她死活不肯放弃,做了27次引体向上,硬撑到合格。

政审那一关也难,她没背景,家境差,政审干部问她:“你想飞什么?”

她说:“运输机,哪里需要飞哪里。”

这句话让她通过了政审,她不是想当英雄,她只是想飞。

她被录取,进入长春第二航空学校,整个学校一千多号人,女生不到50个,她住在最旧的楼,冬天水管都冻裂。

早上5点起床,围着停机坪跑操,零下三十度,头发都冻成冰棍。

第一年,她掉过两次泪,一次是在练俯冲转弯动作时,方向错了,教官差点拉杆急救。

一次是在夜航训练,仪表失灵,她在空中盘旋了19分钟,地面指挥喊到嗓子哑。

她没有崩溃,也没有掉队,1958年,她成为班上第一个通过四种气象飞行考核的女生。

那年,她21岁,她的飞行日志上,第一行字是:“我不漂亮,但我可以飞得比别人远。”

飞行,是她给这个国家的回答

飞行,是她给这个国家的回答她被分到运输机部队,主要任务是飞边防、送补给、执行特种任务,工作强度极高。

每次任务平均飞行6小时,气象条件恶劣时,要在云层和山谷之间穿行。

她常年飞“全天候气象”,飞行时长超2000小时,每次出发,没人知道她会不会回来。

1963年夏天,河北出现特大洪灾,几个村庄失联,道路冲毁,直升机进不去,运输机是唯一可能的方案。

她接到命令:空投物资。

当时的地图是60年代初的版本,村庄名都没有,飞到指定区域,只能靠肉眼识别地标,她飞低,贴着云层飞行,高度拉到150米,危险极高。

她看到一个村庄,只有几根电线杆露出水面,她压低角度,绕着飞了三圈,确认有人活动后,空投了两次。

投完之后,机舱里只剩她的飞行日志和一瓶水。

她靠着这次任务,立了三等功,但她什么都没说,回到营地,把鞋脱了,把脚泡在冷水里,两只脚都磨烂了,飞行靴里全是血。

她没提功劳,只和组员说:“刚才那个角度太低,下次换人投。”

当副政委,工资却比她副手还低

当副政委,工资却比她副手还低1973年,中央下调干部,民航总局急缺人,她临危受命,被直接调任为民航总局副政委,属于破格提拔,正师级。

但她的工资,是副团级,80块,而她手下几个副职,工资是正团,100块,她什么也没说。

有人替她打抱不平,她说:“我不是来拿钱的,我是来做事的。”

她的办公桌是借的,椅子是旧的,她一共穿两套飞行服,开会穿一套,平时洗一套,别人拿补助,她只领基本工资。

她的工资卡,是她亲手缝的布包,到她调离时,布都磨烂了。

那个阶段,她负责的,是女飞行员培训和民航干部政治教育。

她发现很多年轻女飞行员一遇气象突发就紧张,她带她们飞,亲自演示:突风怎么绕、雷雨云团怎么切。

她只说一句:“我可以飞2000小时,你也能。”

1979年回到部队,她的飞行服早就褪色了

1979年回到部队,她的飞行服早就褪色了1979年,她被调回武汉军区空军后勤部,任副政委,她带着一只老式手提箱回军区,箱子里还是那两套飞行服,缝过七次补丁。

她拒绝换制服,有人说她不合时宜,她笑了笑,把飞行帽放在办公桌上。

她说:“我一穿这个,脑子就清醒。”

她还是一线指导,1982年,她随部队演习,连续在高温区待了14天,官兵热到中暑,她脱了外套,只穿衬衫坐在野战指挥车里写报告。

有人问:“您也不年轻了,怎么还下部队?”她说:“我怕脱离实际。”

1988年,她被授予空军大校军衔,这一年,她的飞行时间已被归档,作为训练范例送入空军档案室。

她没开庆功会,她去食堂吃了一碗小米粥,和一个炒鸡蛋。

她穿飞行服出现在丈夫病床边,一穿就是27年

她穿飞行服出现在丈夫病床边,一穿就是27年1991年,丈夫佟文森出事了。

他是军区技术干部,负责高密度作战保障工作,那一年,军演密集,他连续加班27天,没休息,一天早上,刚吃完饭,突然倒地,脑溢血。

进医院时,他已经昏迷,医生说:“挺不过今晚。”

诸惠芬从单位赶到医院,带着她最常穿的那件旧飞行服,她站在病房门口,看了一分钟,没有哭,走进去,把他的手握住。

佟文森熬过了那一夜,但没醒,植物人状态,意识完全丧失,医院建议转入长期护理院。

她拒绝了,把人带回家,她自己照顾。

她用飞行训练的那一套方法来“训练”丈夫:每天三次翻身,固定关节动作,每隔四小时喂一次水。

丈夫大小便都在床上,她不让别人来,自己清理。

她买了一本康复护理教材,笔记写满五本,床边放着秒表、温度计、棉签、体温记录表。

她每天给丈夫擦脸、剃胡子,有人说:“他什么都不知道了。”她回答:“可我是他老婆。”

她从没请过一次护工,最长连续看护时间,156天,没出门半步,22年,没有漏过一顿饭,没有睡过一整夜好觉。

她单位换了三任领导,楼下搬来了新邻居又搬走了,她还是穿着那件飞行服,在病房里站着。

她说:“这件飞行服,是我最好的勋章。”

2013年,佟文森去世,她没穿黑衣,还是那件飞行服,告别仪式,她站了整整两个小时,腰没弯一下。

飞行日志停在2000小时,荣誉却写不完

飞行日志停在2000小时,荣誉却写不完她从不谈自己得过什么奖。

但人们知道她是“优秀女飞行员”,1964年授予的,中央直接批的,当时全国女飞行员不超过200人,能获奖的只有3人。

她还当选了中共九大、十大代表,第十届中央候补委员,第三届全国人大代表。

她是极少数在国家核心层露脸的女性飞行员。

可她不摆架子,退休后,她住在广州市天河区军休所,一间15平方米的小屋,她自己打扫,自己做饭,衣柜里只有三套衣服,全部是军绿色。

军休所里年轻人问她:“您飞了多少小时?”

她说:“不算多,2000多吧,没出事。”

她没提低空投物资,也没提三等功,只说:“我没出过事,这就算飞得好。”

2024年端午节,天河区组织老军人座谈,她坐在第三排,主持人介绍她:“这是新中国第二批优秀女飞行员,诸惠芬同志。”

她站起来,敬了一个标准的军礼,左臂抬得笔直,动作如训练场一样,她已91岁,手却没有抖。

那一天,有年轻军官悄悄跟在她后面,走出军休所,说了一句:“她才是真正的军人。”

她没留下太多照片,没出过书,也没接受过电视采访,但她飞过的航线,还在飞行员教材里讲。

她的飞行日志,在档案馆密封保存,上面写着一句话:

“如果还有一次选择,我还是想飞。”