当前网络观众的要求颇为严苛,有人批评新版《三国》不尽如人意,认为其不及老版《三国》。然而,不论观看哪一版本,甚至是阅读原著,大家都能体会到一种共通之处,即读者与观众所处的视角是一致的。

若将你置于三国时代,你会选择支持哪一方?多数人或许会选择站在刘备的阵营,不过也有人倾向于曹操,这主要是出于对曹操那种豪杰气质的钦佩。而选择站在吴国孙权那边的人,相对而言则较为稀少。

这造成了一种共识,普遍认为吴国实力较弱,不易有所作为。

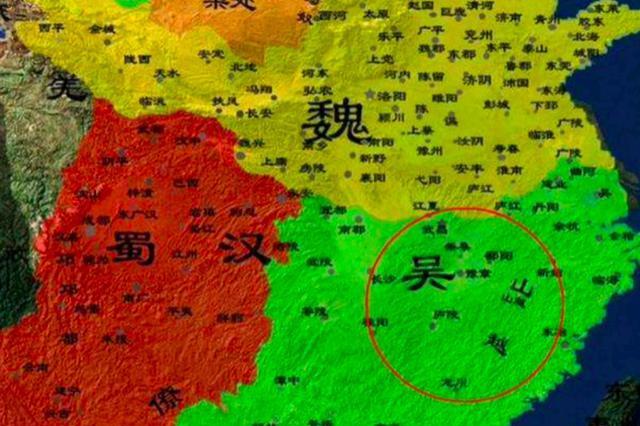

然而,在三国时期,吴国的实力往往被低估。考察三国时期的三大关键战役:官渡之战、赤壁之战及夷陵之战,可以发现,每个势力都参与了其中的两场。曹操的结果是一胜一败,刘备同样是一胜一负,而吴国参与的两次战役均取得了胜利。这表明,吴国的军事能力确实不容轻视。

自古以来,江东地区便是少年英才辈出的地方。孙氏一族在江东历经三代,凭借长江的险要地势稳固根基,麾下汇聚了江东十二位勇将,其中佼佼者如周瑜、鲁肃,名声远扬。而孙权,更是被公认为一代豪杰,就连曹操也不禁赞叹:若要生子,当如孙仲谋一般。

然而,一个令人费解的现象是,当人们谈及三国时期,往往会错误地认为吴国相对“势微”。这种观念似乎根深蒂固,让人们觉得吴国偏安一隅,仅仅守护着自己的领土,鲜少主动出击。除了对合肥的几次进攻外,吴国似乎缺乏主动发起战役的记录。至于夺取荆州一事,更是被一些观点视为采用了不那么正当的手段。

问题的根源究竟何在?

【孙权的领导力并不弱】

孙权实为东汉末年吴国政权的奠基者。其父孙坚及其兄弟辈历经奋斗,在江东地区建立起一股势力。待这股势力传至孙权之手时,时局已相当不稳。孙权所展现出的“睿智”颇为显著。

在《三国志》一书中,作者陈寿评价孙权具备“如勾践般的智谋,杰出领袖的才能”。这意味着,孙权自小便展现出对贤才的亲近与重视。

孙权自幼便被称作“小英雄”,当曹操的使者造访吴国之际,他展示了一次演讲,令来访的说客大为震惊。待到孙权成年,他充分展现了自己的才智。

孙权登基之初,东吴内部存在诸多异议,政权尚未稳固。面对这一局面,年仅十九岁的他迅速采取了一系列行动。

例如,孙权尊张昭为顾问,彰显了他善于吸纳人才的本领。张昭乃徐州地区的杰出智者,身为北方士族的代表,因避乱而来到江东。孙权深知,若要巩固江东的基础,就必须安抚这些流亡士族,于是广泛招募贤良,延揽了如诸葛瑾、鲁肃、陆逊等名士。此举不仅让江东士族民心得以安定,还进一步增强了江东政局的稳定性。

另外,孙权对周瑜等将领给予了充分的信任与重用,这体现了他对资深将领的睿智部署。周瑜是孙策的挚友,也是孙吴资深将领的代表。孙权依靠这些资深将领指挥军队,顺利平息了庐江太守李术的叛乱,镇压了宗族内部的动荡,并剿灭了山越部落,这一系列行动极大地增强了东吴军民的信心。孙权对资深将领的明智部署,为东吴日后与其他势力的竞争奠定了坚实的基础。

孙权在人才运用方面展现出了高度的合理性。当刘备晚年向东吴发起攻势,局势紧张之时,孙权对被错误指控的臣子诸葛瑾给予了深厚的信任与宽宏大量。

孙权对诸葛瑾的忠心深信不疑,且在关键时刻挺身而出,保护了他的声誉,体现了他处理人际关系的巧妙之处。这份信赖不仅强化了政治上的层级关系,也为吴国的稳定繁荣打下了根基。

在曹丕于魏国登基为帝之后,孙权派遣使者赵咨前往魏国进行外交访问。曹丕对赵咨提出了询问:“你认为吴王孙权是怎样的一位君主?”赵咨回答道:“他是一位才智出众,心怀仁慈,同时富有雄才大略的君主。”

魏王要求赵咨详细阐述,赵咨回应道:“鲁肃出身平民而被接纳,彰显其才智敏锐;吕蒙由军中提拔,体现其慧眼识人;对待降将于禁不施暴行,展现其仁慈之心;攻占荆州未动干戈,证明其智谋深远;占据三州之地,雄视四方,表明其势力强大;暂时归顺陛下,显示其策略非凡。”据此可见,孙权在治理吴国期间,无论是国内还是国外,均赢得了广泛赞誉。

【魏蜀吴三国将领的不同之处】

先提及刘备其人。

刘备初创军队之时,于市集偶遇徐庶。徐庶指出刘备所骑的卢马眼下有泪痕,建议将马赠予仇敌,待马造成伤害后再取回,以此消灾。对此,刘备回应道:“如此伤天害理之事,我刘备绝不为之。”此番言语,足见刘备之性格秉性。

刘备常提及“能让人信服”这一理念,甚至在生命的最后时刻,他在遗嘱中再次强调了这一点,表述为“唯有贤能与德行,方能使人信服”。

历史资料显示,刘备自公孙瓒处得到赵云后,与赵云有过亲密无间的共处时光,这源于刘备对赵云深深的赏识。因此,刘备宣称:“自此,原先的刘关张三人结拜兄弟,加上赵云,便是四位手足。”

刘备与诸葛亮的交往,核心在于他“凭借德行赢得人心”,这一点在隆中对话中体现得淋漓尽致。这背后,与刘备的出身背景紧密相连。相较于曹操和孙权的显赫家世,刘备出身平凡,虽有“皇室后裔”的身份,却依然遭受轻视。因此,刘备的一生似乎都在效仿刘邦、刘秀这类人物。在他临终之际,嘱咐阿斗阅读的第一本书便是《汉书》。这一举动反映出刘备对榜样力量的看重,他始终坚持通过德行来感召他人。

在政治抱负方面,刘备拥有民众的支持,相较于曹操,他更具“正当的政治理由”。因此,他高举“重振汉朝”的旗帜,广泛招募士兵,凝聚人心。他的行动方针源自儒家思想中的“以仁政治理”,即通过自己的德行来赢得人们的信服。显然,刘备在这一策略上取得了成效。

然而,此事亦有其不利之处。在关羽与张飞相继离世后,素来重视兄弟情谊的刘备,竟一时冲动,动员了举国兵力向东吴发起进攻,结果却惨遭重创,大败而归。

综合来看,刘备无疑是一位出色的君主。他在统治时期,广受天下百姓的支持,并且成功扩张了领土,为汉朝的复兴创造了有利条件。

接下来分析曹操。曹操这一人物,同样值得深入探讨。

曹操能在早期奠定自己的地位,关键在于他利用皇帝号令诸侯。如果说刘备凭借的是仁德赢得人心,那么曹操则是依靠政治手腕来统御众人。

曹操有三种方法来赢得人心:首先是提供晋升机会,包括赐予官职和物质奖励,还有提升个人声誉。一方面,刘备掌控着汉朝正统的皇帝,师出有名;另一方面,曹操起初便占据了北方大部分地区,这里人口稠密,经济富裕。

曹操意图取代汉帝之心,世人皆知。他始终怀有这一念头,未曾放弃,并最终付诸行动,成功实现了这一目标。

谈及曹操的个性,他曾表明立场:“宁愿我对不起世人,不愿世人对不起我。”基于这一观念,曹操一生中,处决了许多人,无论善恶皆在其列。

例如,曹操处决了孔融,这背后是否仅仅因为孔融勇于揭示他有取代汉朝的野心?另外,名医华佗也遭遇不幸,起因是提议为曹操进行危险的开颅手术。同样,曹操的亲近大臣荀彧,也被他迫使走上了绝路。

然而,曹操的行为并未带来长远益处。他去世后,儿子曹丕取代了汉朝,建立了魏国。司马懿及其后代虽然深得曹丕信任,却效仿曹操,将狡诈手段运用得更加炉火纯青,最终亲手挖掘了曹魏的根基。这便是曹操强硬性格所带来的最终不良后果。

最终谈及孙权。孙权,作为三国时期的一位重要人物,值得我们深入探讨。他继承父兄基业,在江东地区稳固根基,展现出非凡的政治和军事才能。孙权深知人才的重要性,因此他广纳贤士,重用有能之人,使得江东势力日益壮大。在对外战略上,孙权灵活多变,时而与刘备结盟共抗曹操,时而又因利益纷争与刘备反目。他巧妙利用各方势力之间的矛盾,为自己的江东基业谋求最大的利益。同时,孙权也注重内政建设,发展经济,改善民生,使得江东地区在他的治理下日益繁荣。孙权的领导风格独特,他善于倾听下属的意见,但又能够果断决策。在关键时刻,他总是能够冷静分析形势,做出最有利于江东的决定。这种领导才能,使得孙权在三国鼎立的局面中,始终保持着江东势力的稳定和强大。总的来说,孙权是一位具有远见卓识、善于用人、灵活多变的领导者。他的治国理念和领导才能,为江东地区的发展奠定了坚实的基础,也使得他在三国历史中留下了深刻的印记。

孙权登基初期,曾有意考验周瑜,提议让他执掌虎符,统率众人。然而,周瑜坚决推辞,不愿接受。见状,孙权不禁发出了一声轻叹。

孙权其实无需对周瑜进行试探,基于他对周瑜的深知,周瑜断不会起篡权之心。这反映了孙权在政治上的应对策略,可概括为“先施恩后施罚,情感为基石”。

他通过重视情感纽带,启用了军事将领如周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊,以及文官张昭、顾雍等人,从而赢得了他们的衷心支持。

相较于刘备,孙权在背景方面似乎更为优越。他与曹操相似,均出身于官僚家庭。孙权的父亲起初担任地方官职,至汉朝末年,已晋升为长沙太守,这无疑是一个显赫的职位。

孙坚逝世后,孙权的兄长孙策秉持谦逊礼遇贤能的态度,凭借自身奋斗,成功占据江东区域。因此,孙权在很大程度上受益于父亲与兄长的基业,自小便熏陶了父兄的性格特质,这成为了他的一大助力。

随后,刘备与曹操相继登基为帝。事实上,孙权同样怀揣着强烈的建国抱负。然而,他深知自己在名义上并不“正当”,因此在这一点上,始终处于较为被动的境地。

曹操攻占荆州后,随即向孙权施压,要求其归顺。孙权阵营内部因此产生了动摇,最终,他采纳了众人的建议,决定与刘备结盟。然而,他仍然采用突袭的策略,重新占领了荆州。这种使用诡计的行为,并不符合一位君主应有的行事方式。

【结语】

孙权同样怀有统一三国的志向。然而,尽管他拥有一些有利条件,却也面临着诸多不利因素,其中最明显的是缺乏一个全面的战略规划。

刘备早已遵循与诸葛亮在隆中商讨的策略行事,而曹操则采用控制皇帝来指挥诸侯的策略,他有着自己独特的战术布局。相比之下,孙权则显得较为迷茫,没有明确的方向。

综合来看,吴国的军事实力并不差,例如其拥有周瑜、鲁肃等杰出将领,后期还涌现出陆逊这样的年轻才俊。然而,吴国给人留下的印象较为弱小,这主要归因于领导层的不足。

孙权虽具智慧,但在国家治理,特别是领导一个国家方面,存在诸多不足。简而言之,他的军事指挥能力并不出众,战略规划也未见卓越,更缺乏深远的预见力与高明的洞察力。

在那个充满欺诈与诡计的时代,成为英雄的道路极为艰难。

综合各方面因素考量,可以得出结论,在三国时期,吴国似乎是最不具备统一全国条件的国家。

探讨:三国时期曹操、孙权、刘备的各异格局在三国这段波澜壮阔的历史中,曹操、孙权、刘备三位领袖展现了截然不同的领导风格与人生格局。曹操,以其雄才大略著称,善于权谋,行事果断。他不仅能够识人用人,而且自身军事才能出众,多次亲自率军征战,扩大了曹魏的势力范围。曹操的统治手段虽有时被指严苛,但他对国家的治理确实有着深远的考虑,致力于统一北方,为后来的魏国奠定了基础。孙权,则是一位稳健而富有远见的君主。他继承父兄基业,在江东稳固根基,善于平衡各方势力,维持内部稳定。孙权在军事上也有着不俗的表现,多次指挥重大战役,有效抵御了外敌的侵扰。他注重发展经济,增强国力,使得东吴在三国鼎立的局面中屹立不倒。刘备,则以仁德著称,他善于笼络人心,身边聚集了一批忠诚的将领和谋士。刘备虽然军事才能不如曹操和孙权,但他凭借坚定的信念和不懈的努力,最终在西南地区建立了蜀汉政权。他重视民生,推行仁政,深受百姓爱戴。刘备的一生,充满了坚韧不拔的精神和对理想的执着追求。综上所述,曹操、孙权、刘备在三国时期各自展现了不同的领导风格和人生格局。曹操以雄才大略著称,孙权则稳健而富有远见,刘备则以仁德立世。这三位领袖的不同之处,正是三国历史丰富多彩、引人入胜的重要原因。