01

未来跨经营区绿电交易会成为常态吗?

2025年3月10日,全国首笔跨经营区绿色电力交易达成,广西、云南向上海输送5270万千瓦时绿电,其中风电占78%、太阳能占22%上海石化、腾讯等数十家企业参与。这一突破性事件引发市场关注,跨省绿电交易是否将成为未来主流?

关键在于两个核心问题。

其一,输出绿电地区本地消纳绿电的实际状况如何,包括当地产业结构对绿电的吸纳能力、居民用电需求与绿电供应的匹配程度等,这直接关系到绿电在产地的利用效率。

其二,输入绿电地区,虽然储能设备条件足够,却因诸如地理条件限制、政策法规约束或土地资源紧张等因素,难以建设新能源基建项目。

在此情形下,借助智能电网技术、跨区域能源协调机制以及灵活的市场交易规则,实现绿电从输出地到输入地的合理调配,平衡能源供需,确保能源输送的稳定性与高效性。

事实上,新能源消纳与调控迫在眉睫,去年党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》中提出“加快规划建设新型能源体系,完善新能源消纳与调控政策措施”。新型能源体系的发展与碳达峰碳中和(以下简称“双碳”)工作是相辅相成的关系,且新型能源体系中新能源的消纳要走到前面,才能更好地推进“双碳”工作。

北部湾港防城港码头。广西北部湾国际港务集团供图

事实上,在风电、太阳能发电等新能源富集地区,常常由于电网基础设施不足、调节性电源匮乏、储能技术不成熟等原因,导致大量新能源电力无法被及时消纳。

这个难题的解法不多,跨经营区绿电交易是其中的一种。

深究下来,跨经营区绿电交易其实可以算得上是“西电东送”的升级版。

盈虚者如彼,而卒莫消长也。跨经营区绿电交易有着短期挑战和长期潜力。

当前,绿电消费主要集中在大型工商业企业,但需求总量占全社会用电量比例仍较低。以上海为例,其外向型企业虽对绿色电力的需求旺盛,但绿电实际采购规模仍受限于成本与政策优先级。加之新能源入市后电价波动风险,例如山东、浙江等地区光伏现货就曾出现负电价,由此,企业可能更倾向于选择确定性收益的本地项目。

然而,国家政策明确支持跨区交易常态化。2025年《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(下称《通知》)提出“推动新能源上网电量全面进入市场”,并强调“完善跨省跨区交易机制”。未来,随着全国统一电力市场建设加速,跨区绿电交易将成为优化资源配置的重要手段。广西、云南新能源占比均超过30%,具备外送潜力,而上海等负荷中心可通过跨区交易弥补本地绿电缺口。

云南玉溪元江磨盘山上的风机。姜弘宇 摄

跨经营区绿电交易短期内难以大规模普及,但将逐步从试点向常态化过渡。其发展速度取决于火电与绿电价格比、电网互联水平及政策强制力度等。

02

跨经营区绿电交易的操作难点

若跨区域交易常态化,需解决以下核心问题:

物理通道受到限制。当前交易依赖闽粤联网工程等区域联络线,但跨经营区输电能力仍受制于电网建设滞后。例如,云南水电外送长期面临“通道拥堵”,新能源外送需规划更多专用线路。

市场规则的合理衔接。不同经营区电价形成机制、结算周期、偏差考核标准差异显著。如《通知》要求“统一市场规则”,但实际操作中需协调国家电网与南方电网两大体系的数据交互与利益分配。

环境权益的归属问题。绿电的“电能量”与“环境属性”需同步转移。若跨经营区交易仅转移电量而未配套绿证,可能引发重复计算或环境权益争议。

价格对冲的风险。新能源出力波动导致跨经营区长期协议电价难以锁定。需借鉴《通知》提出的“差价结算机制”,通过中长期合约与现货市场组合管理风险。

跨经营区绿电交易如同“网购异地商品”,既要确保物流通道畅通(电网),又需统一支付规则(市场机制),还要明确售后服务(环境权益归属),任一环节缺失均可能导致交易失败。

03

绿电交易与新能源市场化交易的关系辨析

前文提及,新能源消纳难题可通过跨经营区绿电交易解决。不过,新能源市场化交易与绿电交易极易让人混淆,甚至有人会认为二者并无区别。

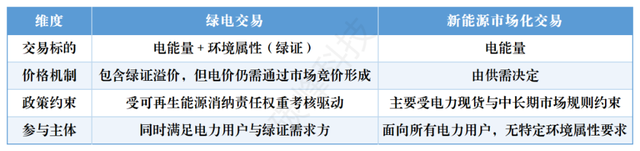

根据《通知》,绿电交易是新能源市场化交易的一部分,二者存在显著差异,如下表所示:

绿电交易是新能源市场化交易的“升级版”,在电能量交易基础上附加环境价值,但其定价仍需遵循市场规律。而《通知》推动的新能源全面入市,则更强调通过“差价结算”等机制稳定收益预期,二者在政策目标上形成互补。

04

未来电力市场的核心方向

市场化定价深化——新能源电价全面由市场形成,现货与中长期市场协同发展,差价结算机制成为收益“安全垫”。

跨经营区区交易常态化——依托全国统一电力市场,打破地域壁垒,实现“西电东送”2.0版,优化风光资源与负荷中心匹配。

灵活性资源配置——储能、虚拟电厂等新兴业态通过参与辅助服务市场获利,替代强制配储政策,提升系统调节能力。

电力市场的未来将呈现“全国一盘棋、价格市场化、绿色刚需化”的特征。跨经营区绿电交易能否成为常态,取决于政策执行力与市场机制的协同效率。正如网购重塑零售业,电力市场化改革将重构能源产业生态,而企业需在波动中寻找确定性,在竞争中挖掘绿电的长期价值。