我是以律师助理的身份见到宋唱的,齐耳短发,利索怅然,这是我对她的第一印象。

她见到我们第一句话就是:“陶宁呢?宁宁怎么样了?”

陶宁真名叫陶梓,是宋唱诱拐的儿童,她们共同生活了五个月,宋唱为她取了新名字,叫陶宁。

后来我问过她,为什么要叫陶宁。

宋唱说:“我没什么文化,取不出来好名字,就想祝她往后安宁。”

宋唱是我采访的第三十五个女性,很巧合,那年我也刚好三十五岁。

从2014年起,我就开始了对女性囚犯的采访工作,我想要大众看到女性犯罪背后的血泪。

遇到宋唱时,是我进行采访的第五年。

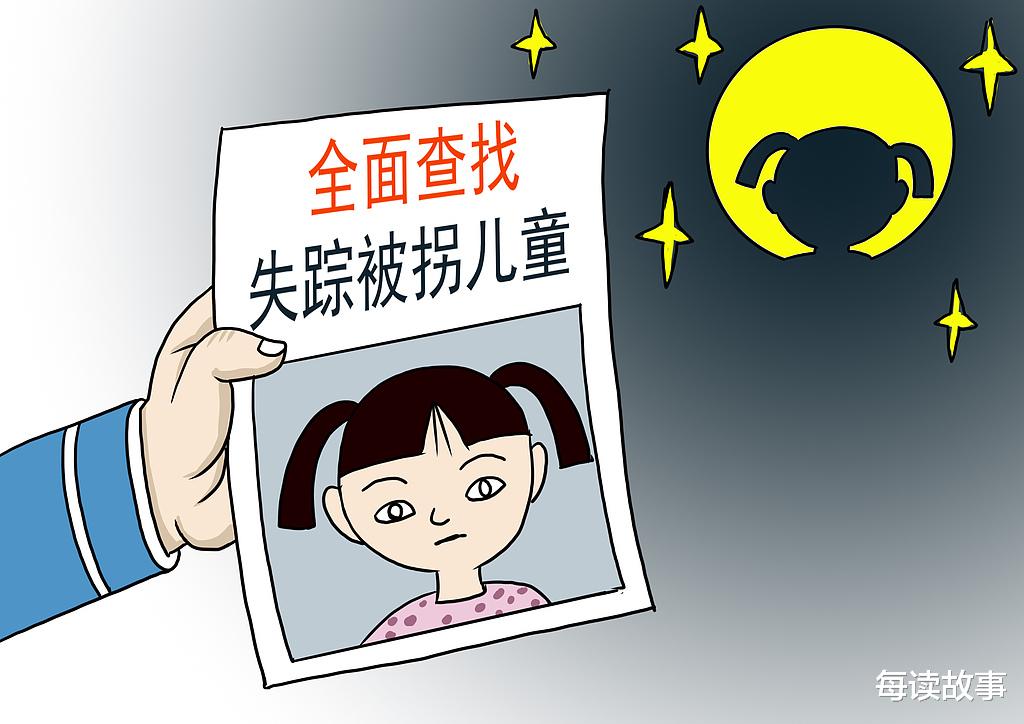

宋唱被抓捕的时候才二十岁,缄默的像沙地的骆驼,只用点头就承认了所有的罪行——她诱拐了八岁的陶梓。

案子清晰明了,二十岁的宋唱诱拐了八岁的陶梓,在宋唱带陶梓去医院的时候被警察发现,抓捕过程中宋唱没有任何反抗或逃跑的意图,对自己的犯罪事实供认不讳。

陶梓的父母态度激烈,请了不少媒体大肆宣传,搅的小城腥风血雨,他们一口咬定宋唱的行为是拐卖而不是诱拐,一字之差,但量刑标准相差甚远。

“宋唱,你没有买卖人口意愿,这个案子最大能打成诱拐,诱拐和拐卖可不一样,你拎拎清楚!”周律师恨铁不成钢,“你这样我怎么帮你!大几万的律师费,你打水漂玩呀!”

宋唱不说话,低头扣着手,用沉默对抗着。

直到我拿出一颗紫色的小星星,星星中间写着一个小小的“宁”字。

“陶宁让我转交给你的。”

“陶梓,是陶梓。”律师纠正我。

宋唱没理会律师的纠正:“陶宁,陶宁还好吗?”

我点点头,随后又摇摇头。

“陶宁在风口浪尖上,过的还好。但也没那么好,她情绪很差,这个是她偷偷塞给我的,我想她是想给你的。”

星星表面被泪打湿,歪扭的“宁”字变得模糊,宋唱把那颗星星紧紧握在手里,贴近胸口,那是离心脏最近的位置。

“说出来好吗?陶宁需要你,社会也需要一个真相。”

我捧起她的左手,明明是盛夏,她的手却冷的似块冰。

宋唱挣脱了一下,并没有成功,她的指尖逐渐回暖,同时微不可查地点了点头。

“我调查过,你和陶宁父母有联系,从今年四月份开始,连续三个月给他们每月转账一万块,七月份一次性付了五万,随后带着陶宁离开,为什么?”我把宋唱的流水摆出来,大大小小的开支,一半都和陶梓有关。

“我是认识陶宁父母的。第一次见她的时候是今年的三月十九号。”

“记得这么清楚?”

“对,因为那天是我的生日。”

宋唱第一次见到陶梓是在烧烤摊上,龙哥搂着比自己小十几岁的宋唱听着众人的吹捧,笑得是见牙不见眼。

明明是主角的宋唱,则乖巧地坐在那儿,为众人添茶倒水,成为任人观赏的一处风景。

十几个赤膊男人的局,路人都避闪不及,唯独八岁的陶梓凑了上来。

小小的人,手里拎着一个小水桶,水桶里插满了花。

她把一束玫瑰举得高高的,献到了龙哥身边。

“哥哥,哥哥,十块钱一支,给姐姐买束花吧。”

宋唱粗略数了数,那小桶花得有二三十支。

小女孩不依不饶地撒娇:“买一支吧,买一支吧,哥哥。”

龙哥数了二十支,庆祝宋唱的二十岁生日。

宋唱摇头,她扯着龙哥的手,小声地嘟哝了一句:“不要,太贵了。”

龙哥被她的话取悦,像摸只猫狗一样摸着她的头,大手一挥就要付钱:“你喜欢就买,多贵都送你。”

龙哥是有名的地头蛇,产业众多,人脉广泛,他不在乎这三瓜两枣,从皮夹子里掏出来五百块现金塞到了陶梓的水桶里。

“多的算你小费。”

陶梓笑得眼睛弯弯,脸贴着龙哥的胳膊,甜甜地说谢谢。

从宋唱的角度看不清楚二人到底说了什么,只能看见龙哥微微附身,被陶梓逗得哈哈大笑。

下一秒,陶梓亲上龙哥的脸,龙哥爽快地又掏出一张钞票递给她,饭桌上的人纷纷调侃。

讲到此处宋唱生理性干呕了一下,她紧紧地捂住自己的嘴巴,拼命地咽着口水,要压下那股反胃感。

“没人觉得哪里不对,他们最多不过感慨一句人小鬼大。”缓了好半晌宋唱才继续开口,“但我真觉得恶心,从胃里反上来的一股恶心,想尖叫,想怒骂,想把桌子掀了。”

宋唱垂下眼睛,我能看清楚她睫毛的颤抖:“可我不敢,我只能拼命地压抑自己呕吐的冲动,但我没成功,仍吐了出来。”

呕吐物混着酒精吐在掉落的玫瑰花上,酸味刺激着宋唱的神经,她蹲在树坑边吐了个昏天黑地。

那天饭局不欢而散,沾了污秽的玫瑰花和宋唱都被龙哥丢在了路边。

龙哥居高临下地看着呕吐的她,轻飘飘地吐出来一句“真扫兴”,就带着兄弟们去下一场潇洒了。

宋唱一直在路边蹲到腿麻,才堪堪止住了反胃,再抬头,眼前站着卖花的小女孩,对方快速把一张纸巾塞给她,接着就跑开了。

宋唱向我比划着:

“大概这么大,四四方方的,但被捏得皱巴巴的。我猜她肯定犹豫了很久才递给我的,那一刻我才知道自己为什么会恶心。

“我看见陶宁就把一切都想起来了,曾经那些我以为是温情的,和善的,是爱的东西,全碎了。”

宋唱用力地揪着自己的手指,十根手指的指缘处已是鲜血淋漓了,她不安地向我讲起了自己的故事,她从六岁到十六岁的故事。

“很小的时候我爸妈就死了,好像是在我五岁的时候,也可能是六岁,总之是上小学之前。我爸是死在矿上的,他们说我妈是要赔偿金的时候被煤老板找人打死的。可到底怎么回事,谁知道呢?

“反正有一天我跑回家,我气喘吁吁地喊着,笑着,但一进家门就看见我妈在哭,我听不懂她到底说了些什么,总之没几天她也死了。

“我看过他们抬回来的尸体,我妈的脑袋半个都瘪了,像地里的烂茄子,我不知道发生了什么事,就是害怕,想躲开。但村里的叔伯婆姨都拉着我,要我跪在地上哭。”

我胸口钝痛,宋唱讲述过往时不见悲伤,她被迫和过往割席,只是平静地叙述着。

一个失去双亲的女孩注定坎坷,好在她还有一个愿意收留她的姑姑。

姑姑是纺织厂女工,每天工作十个小时以上,还要照顾一大家子,她分不出来精力扮演和善,宋唱就在战战兢兢的寄人篱下中长大了,直到她上初中。

“我的日子一下子好过起来了。姑父再也不会在饭桌上阴阳怪气我的存在,表哥也不会说我抢了他的东西,就连村里的叔伯都对我和气起来,他们会对我说笑,还会送我一些东西……”

宋唱的声音越来越小,她把鲜血淋漓的指头放在嘴里吮吸。

心理书上讲,这是一种自我安慰的方式。

十来岁的孩子没办法分辨善恶,更别说用良善包裹住的利爪,它会在人最松懈的时刻,一点点将人蚕食殆尽。

十三岁的宋唱就是他们的猎物。

一点好态度和着微不足道的好处,就能收买这个“没见过世面”的女孩。

“林老师,我觉得自己特别脏,你知道吗?”宋唱充满自我厌恶,“我真的特别脏,几包辣条,一点好脸色,我就巴巴地贴上去了,我怎么这么脏……”

“这不是你的错。”我想拥抱眼前这个女孩,但碍于在看守所,我只能用语言安慰,此刻我无比痛恨自己的匮乏,没办法真正安抚到眼前的女孩。

再抬起头,宋唱已经泪流满面。

“林老师,我真的不知道那不对。我以为那是大家喜欢我,您明白吗?我以为那是姑父终于接受我了,我不知道那到底是什么意思的。”

村里的叔伯会笑眯眯地和宋唱说笑话,会把手贴近她的腰肢,美名其曰“我看看你长大没”。

姑父要求宋唱坐在腿上给自己倒酒,会掀开她的衣服帮她揉肚子。

没人教她人与人之间交往的分寸,她把裹着糖衣的毒药当成爱,如此坚信了二十年。

而一切都在看到陶梓卖花的那刻顷然崩塌。

她呕吐,不是因为陶梓的谄媚,而是看到了自己过往二十年的“愚蠢”,是发作了二十年的溃痛。

诉说过往时,宋唱仅是懊恼,提到陶梓的父母,宋唱才迸发出前所未有的恨意。

“我费了很大功夫才找到了陶宁父母,查清楚了她的家庭情况。陶宁爸爸是销售,业绩好的时候工资七八千,差的时候三四千也是常有的事。她妈妈是家庭主妇,平时就做家务带孩子。对了,陶宁还有一个三岁的弟弟,受宠的很。

“您知道她为什么叫陶梓吗?因为他们家要多子,想求个男孩,所以给陶宁取名叫陶梓。我呸!什么东西!”

宋唱狠狠地啐了一口,她对自己的伤痛只剩下麻木,但对于陶梓的遭遇却满腔愤怒。

“我找到了陶宁父母,告诉他们,因为陶宁长相出众,可以做童模,以后还能做童星。我和他们签了合约,允诺每个月给一万块报酬。

“他们完全不在意我是不是骗子,陶宁会不会有危险,做童星会不会累。他们只在乎那一万块什么时候能到账。林老师,这样的人也配做父母吗!”

初中毕业时,姑姑就告诉宋唱:“我养你到十六已经仁至义尽,往后的路就看你自己怎么闯了。”

宋唱拿着姑姑给的一千块钱从那个小村子奔了出来,为了能在这座小城落脚,她做过很多活计,服务员,陪酒女,顶着太阳穿玩偶服揽客,最落魄的时候一把挂面吃三天。

一万块对她来说不是个小数目,可宋唱为了陶梓甘愿奉出。

“为什么?”我忍不住问出,“为什么你愿意为陶宁这样付出?”

我以为她会说什么心理代偿,弥补自己之类的话。但宋唱只是呆愣愣地看着我,嘴巴张合几次,没发出声音。

“我……我不知道……我没考虑过。”

“可能算是感谢吧,如果没有她,我可能一直稀里糊涂地过,把那些恶心事当成爱。我也不想等她长大了和我一样,在某一天回想起曾经,才察觉到伤害和痛。”

酸涩从胸前涌向鼻子,水汽从眼底升腾直至流出,我微微侧头,快速擦干眼泪。

宋唱比我想象得还要敏锐,顷刻她反握住我的左手,轻轻地捏了一下。

曾以为磨难已经把我打造的无坚不摧,但我还是会被这种水晶般澄澈的心打动。

一个没被善待过的女孩,愿意以最大的努力托举另一个毫不相干的女孩。

而此刻,她还在安抚我的情绪。

“林老师,您还会去看宁宁吗?帮我捎话给她好吗?”宋唱岔开话题。

我举起手机开始录像,镜头里的宋唱做着夸张搞怪的表情,说到最后嘴唇抖动,表情再也控制不住,难掩哽咽。

“陶宁,我是姐姐,你要好好的。”

第二次见宋唱我送给她一幅画,是陶宁画的,一个红色短发的女人拉着一个小孩的手,站在海边,天上还画了几只海鸥。

笔触幼稚,颜色涂的也不均匀,但宋唱看到的第一眼就哭了出来,她指着那幅画向我介绍。

“我答应宁宁以后要带她看海的,她还记得。

“红色的头发,因为我告诉过宁宁,我最喜欢的颜色就是红色。”

宋唱又哭又笑:“她都记着呢,都记着呢……”

她们的关系一开始并不和睦,甚至有些针锋相对。

宋唱带着陶宁回家后才发现养孩子不是那么容易,她不理解陶宁因为没有安全感的对抗,不能忍受小孩没有边界感的打扰,在她们相处很久后,宋唱才明白人除了食物和水,还需要爱和教育。

宋唱自己没有感受过,自然她不明白,只是稀里糊涂地养着,直到矛盾爆发,导火索就是龙哥。

宋唱住在龙哥为她租下的房子里,龙哥每周会来住几天,在这几天里陶宁会表现的格外热情,她全方位地展示着,不,可以称为“卖弄”着自己。

陶宁穿着和自己年龄不符的衣服款式,熟练地爬上龙哥的腿,一颗一颗地给他喂葡萄,挑衅地看着刚回家的宋唱。

看到这一幕的宋唱怔住了,接着就是手脚发麻,她忘记了一切,凭着生物本能地尖叫嘶吼,一把就将陶宁扯到了地上。

“你要不要脸!”宋唱骂着。

“你怎么这么不要脸!你才多大就敢往男人身上爬!”

宋唱早就记不得那天是如何收场的,只记得小小的陶宁倒在地上,眼里有错愕,有畏惧,还有一丝丑事被戳破后的自尊。

所有复杂的,磅礴的,如呼风啸雨般的情感最终化成一串泪,挂在陶宁的脸上,坠在了宋唱的心底。

陶宁从地上爬起来,迅速地跑回了自己的房间。

宋唱就蹲坐在房间门口,守了一整夜。

“我不知道应该怎么办。”宋唱把那幅画搂在怀里,“但我理解她,她就是这样被父母培养的,所以她就会有这样的行为。”

“真的,我真的能理解她。我们有相似的过往,我理解她。”宋唱重复着,她担心别人误会她的小陶宁。

那天过后两个人相处小心起来,一个担心自己被送回去,一个担心自己再伤害到对方,她们像两只初成长的小兽,小心翼翼地试探着彼此。

“林老师,不过很快我就知道谁才是错误的原因了。

“是龙哥,宁宁是小孩什么都不懂,陈龙难道什么也不懂吗?我不能再和他这样了,迟早会带坏宁宁。”

陈龙有老婆,就连他所谓的资产其实都是他老婆的。

“我十六岁来了这座城,没学历没技术,为了活着,什么工作都做过,因为没钱每天只能去吃客人的剩饭。

“我真的过够这种日子里,永远寄人篱下,永远看人脸色,为了多挣一点我去了酒吧卖酒,就是在那个时候认识的陈龙。”

我没办法指责一个没有接受过完整教育的女孩做了小三,她的成长旅途中没遇到过一个好人,她只是本能地去寻找依靠和爱。

宋唱想过靠自己的,但她经历了一次又一次的骚扰,刁难,漂亮的又没能力的女孩,社会就会把她推入那个用蜜糖包裹着的坑。

与其说宋唱做了陈龙的情人,不如说宋唱做了社会的情人。

陈龙就是那条引诱宋唱吃下禁果的毒蛇,他用爱包装了龌龊,编制了一场绮丽的梦,引诱着涉世未深的宋唱走进了陷阱。

“他说他爱我的,他说和老婆早就没感情了,只是要对老婆负责,所以不离婚。他说自己过得很痛苦,很压抑,我是他的救命稻草,因为我,他才能继续活下去。”

“他追了我大半年,我才同意。”宋唱自嘲地笑了笑,“陶宁来了以后我才知道这些都是谎言,这不是爱。”

“其实我早就发现了问题,只是从来没人对我这么好,我……我舍不得。但他不该默许陶宁的行为,所以我必须要离开他了。”

宋唱提了分手,在一顿烛光晚餐缠绵后,宋唱趴在陈龙的胸口,心跳震得她耳膜都鼓鼓地跳。

“咱们算了吧。”宋唱开口。

陈龙抽烟的手一顿,随后轻笑一声,尽是对宋唱的不屑。

“离了我,你怎么活?”

“能吃口饭,那就能活。”

那半截烟头按在了宋唱的胳膊上,陈龙收起了所有的温情,冷漠开口:

“老子每个月几万块的养着你,少触老子霉头。你以为自己算个什么东西,还敢给我蹬鼻子上脸了。”

叮的一声,宋唱手机响起,看过后,宋唱双眼血红,注视着陈龙。

“老实点,你的照片可不止这些,别逼着我发出去。”陈龙很得意,他像训狗般恐吓着宋唱,又在事后安抚,“好了宝贝,你别闹了。只要你听话,这些照片视频永远都是咱们之间的情趣。

狂风暴雨过后,陈龙走了,床上的宋唱像个烂娃娃。

她任由眼泪落下流进耳朵,任由胳膊上的烫伤隐隐作痛。

但偏偏在她最不堪的时刻,陶梓进来了,小小的人,脸绷的严肃,用小手擦干她的眼泪,用童声唱着催眠曲。

“黑黑的天空低垂

亮亮的繁星相随

虫儿飞虫儿飞

你在思念谁

天上的星星落泪

……”

那一夜后她们之间的关系亲密起来,一条隐秘而又坚固的线把她们连接在了一起。

宋唱给陶梓取了新名字,就叫“陶宁”。

她说:“林老师,我没文化,想不出什么好名字。就想祝她往后安宁。”

“林老师,曾经的我逆来顺受,别人怎么对我,我就怎么承受,那是我第一次生出来反抗。”宋唱的眼睛亮晶晶的,眉眼舒展,脸上浮起笑容,“我把那些照片和视频都发给了他老婆。”

宋唱长的很漂亮,女生男相,笑的时候苹果肌鼓起,两颗小虎牙外露,少年气里带着一丝俏皮,有摄人心魄的魔力。

但此时我的心都被揪起,眉毛紧蹙,所有的话都淤积,那叠艳照强迫性地被想起。

宋唱看出了我的担忧:“我不怕这些,我无亲无故的,早就没人在乎我了。”

她补充:

“我不是要挑衅,是想给她留个陈龙的把柄。离婚也好,凑合着过也罢,总有东西握在手里。我伤害了对方,这是我仅能做到的补偿。”

七月份,宋唱选了一个风和日丽的早晨,她们收拾了简单的东西,去城东游乐场疯玩了一天,晚上又去公园野餐,把陶宁渴望的事都玩了个遍,随后趁着黑夜坐上了大巴车。

风从半敞的车窗涌进来,把二人的头发吹乱,宋唱一遍遍地帮陶宁把碎发别在耳后,极为耐心地重复了无数遍,最后陶宁主动伸出手拉住了她。

安静的车上,两个女孩手牵着手,听着彼此的呼吸声,传递着热量。

“别怕宁宁,姐姐在,姐姐在……”

一路上宋唱都在重复,她不知道到底是说给陶宁,还是说给自己听。

生活不是爽剧,她们二人手里的钱不多,陶宁的户口还捏在别人手里,宋唱只能带她先去乡下避避。

她想,反正有的是时间,以后的事以后再想。

她想,反正来日方长。

但安稳只有三天,第三天的早晨宋唱是被电话吵醒的,无数个电话都是陈龙打来的。

从一开始的温柔软语到后来的气急败坏,最后一条信息是威胁,宋唱看着屏幕上的字,手止不住地发抖。

“你最好能藏一辈子,如果被我找到,第一个死的就是陶梓。”

她太害怕了,比十三岁那年赤身裸体站在姑父面前“检查身体”的时候更害怕。

她能清楚地听见自己牙齿咯吱咯吱打颤,能感受到小腿肌肉在抽搐,她觉得所有的血液都往上涌,在胸口聚集,起义般要逃离她的身体。

宋唱对我自嘲地笑:

“林老师,我是个笨的,又没能力,我只能带着陶宁隔三差五地换地方,东躲西藏地活着。那段时间我最害怕的就是敲门声,生怕哪天一出门,就看见陈龙站在门口。

“但宁宁太乖了,她晚上和我一起搬家的时候,困的眼睛都睁不开,小小的一个趴在我肩膀上,热气喷的我耳朵痒痒的。

“她说,‘姐姐,谢谢你。’。”

宋唱声音有些哽咽,她大口地呼吸着,几次开口,才说出完整的话。

“她还说,‘姐姐,我爱你。’。”

陈龙安生了一段时间,那是宋唱二十年人生中最快乐的一段日子。

那些照片起了作用,陈龙的老婆王美霞是个决绝的性子,她收集好所有证据,给了陈龙致命一击。

王美霞要离婚,陈龙不肯。

照片被甩出来的时候,他傻了眼。

陈龙从来没想过,这个十六七岁就跟着自己的女孩居然这么狠。

当场膝盖一软,就给王美霞跪了下去,膝盖挪着靠近,搂住了对方的腿。

“老婆,都是她勾引我,真的,我是爱你的。”

王美霞没说话,只是一个耳光甩在了陈龙脸上。

她是人堆里混大的,什么招式没见过?

陈龙的把戏哄哄小姑娘还凑合,对她?那可没门。

“去你妈的。”陈龙恼羞成怒,“老子早就过够了,每天回家看着你那张脸都他妈的恶心,你以为自己是谁,有两个钱,了不起是不是,天天给我甩脸子,老子欠你的!去你妈的,老子不伺候了。”

想象中的冲突没有发生,王美霞依旧高高在上地看着他,越发衬得他像个小丑。

沉寂半晌,王美霞才开口:“夫妻一场,你要是自己滚蛋,我就给你留个体面,但你别想从我这带走一分钱。”

“凭什么?!”

“你可以试试,我不介意把你送进去。”

陈龙知道这些年他做了多少见不得光的事情,他只能悻悻答应,如丧家之犬般离开。

他把一切都归结到宋唱身上,愤怒与仇恨累计,为了找到宋唱,他剑走偏锋联系了陶宁的父母,一开始看在一万块钱的份上,陶宁父母装模作样不肯帮忙。

当陈龙开价到三千块的时候,陶宁父母毫不犹豫地答应了。

电话打过来三次,宋唱犹豫了很久,还是接通了。

“宋小姐,最近还好吧?”电话里的声音带着些试探。

“还好。”宋唱言简意赅,“钱已经预付了,没事别来找我。”

听见宋唱的态度,电话里的人急了,连忙开口:

”别挂别挂,宋小姐,我打电话是为了陶梓。

“我知道陶梓跑通告当模特很忙,但小孩子总归是要上学的呀。她的户籍档案之类的资料您看要不要给您,小学是义务教育的,不能不上的呀。”

陶宁父母说的滴水不漏,宋唱举着手机犹豫了很久。

她知道这通电话反常,但又不敢耽误陶宁上学。

她纠结了一晚上,在那张不稳当的小床上辗转反侧,只剩下“吱扭吱扭”的床板声。

早晨的时候,宋唱做好了决定,要送陶宁去上学。。

这段时间的安稳消磨掉了她的防范心,她想躲要躲多久,又能躲到哪,总要处理这些事儿的。

这件事明明已经过去了,再回想起,宋唱仍会发抖,她胸口起伏,似乎无法呼吸。

她说:“林老师,这是我人生中最后悔的一个决定。”

八月十九号,是宋唱遇到陶宁的第五个月。

她准备好了一切,准备在九月一号的时候送陶宁去上学。

宋唱预想了无数次,陶宁上小学,中学,恋爱,考试,再到大学毕业,找一份体面稳妥的工作,说不定还会遇到一个贴心温柔的男孩子结婚,然后幸福美满地过完一生。

宋唱只是这样想想就已经感到幸福了,但这一切都毁了。

预想中的见面没有发生,宋唱在约好的咖啡厅从中午等到打烊,她一遍又一遍地打电话过去,陶宁父母的电话都是正在通话中。

她本想离开的,但又怕错过,从而耽误陶宁上学,所以她一直等,等到陶宁坚持不住趴在她背上睡着了才放弃。

宋唱背着陶宁回家,路灯把两个人的影子彻底重叠,宋唱感到了背上的潮湿。

“姐姐,他们不要我了是不是?”陶宁把脸埋在她的背上,声音闷闷的,像泡在水中。

“怎么会呢?难道和姐姐比,你更喜欢他们?”宋唱笨嘴拙舌地逗弄着。

“我喜欢姐姐,爸爸妈妈不喜欢我,那我也不喜欢他们了,反正我喜欢姐姐。”

“姐姐也喜欢宁宁……”

剩下的话没有说完,宋唱只觉得双腿发软,陈龙就站在前面,路灯闪的她看不清陈龙的脸,只能看见手里的匕首在反光。

她脑子里失去了所有的思考,机械地蹲下身,把背上的陶宁放下了。

她用尽了全身的力气,声嘶力竭地喊了一声:“跑!”

她甚至没来得及回头看一下陶宁,下一秒那把匕首已经闪在了她眼前,宋唱拼尽全身力气才阻止了刀尖下落,从牙缝里挤出来几个碎字。

“陈龙,你冷静点。”

“冷静你妈,老子什么都没有了,老子彻底被你毁了!去死吧贱女人,去死吧你!”

陈龙下了死手,就在匕首要插入宋唱眼睛里的时候,匕首突然消失了。

不等宋唱反应过来,只听见男人的怒吼,低头看去,半人高的小女孩举着一根细细的树枝,宛如挥刀的骑士守护自己的公主。

“别动我姐姐。”

陶宁声音磕巴,却不容置疑。

陈龙捂着小腿,陶宁硬生生的咬下来一块肉,血顺着指缝滴滴答答地往外流。

“去你妈的!”陈龙忍痛抬脚,直接踢在了陶宁肚子上。

宋唱觉得一切都静止了,怒骂,哭喊此刻全都消失了,只有心跳声咚咚作响,她看见陶宁像只蝴蝶坠落,溅起一阵尘土,然后再没了动静。

宋唱率先捡起了匕首,挥动着。

“我告诉你陈龙,你今天要么杀了我,我做鬼缠你一辈子,要么就是我杀了你,咱俩都别活。来啊!你不是要我命吗!自己来拿吧!”

宋唱从来没有像这般有力气,声音从胸腔发出要呕血的嘶吼,手上的匕首不断挥舞,刺动,她要生啖其肉,要生饮其血。

等宋唱恢复理智的时候,陈龙已经逃走了,匕首上还粘着血,黏糊糊的,蹭了一手,宋唱分不清到底是自己的血还是陈龙的。

地上的陶宁大口呼吸着,小脸煞白,看见宋唱过来,挤出一个微笑:“姐姐你真厉害。”

宋唱蹲下想伸手摸摸陶宁的脸,手在裤子上蹭了几下都没蹭干净,反而越糊越脏。

她有些着急,用力地搓着,恐怕下一秒就要哭出来。

“怎么擦不干净?怎么擦不干净?”

宋唱越发用力,路灯透过树影,黑漆漆的一片,宋唱分不清到底是搓红了还是血,她只是觉得这些脏,陶宁不该沾染。

“姐姐,我没事,我没事。”陶宁把脸凑过去,紧贴着宋唱的胸口,贪婪地呼吸着,“我没事,姐姐,我没事……”

宋唱小心地把陶宁背起来,趔趄地继续往家走,她木然地重复:“宁宁你别怕,有姐姐在,姐姐在……”

陶宁把下巴搁置在她的肩膀上,软塌塌地趴在她背上,声音小小地开口:“姐姐,你给我唱首歌吧。”

“好,唱什么呢。”宋唱有些茫然,她想不起来任何一首歌,再开口时已不成音调。

“黑黑的天空低垂

亮亮的繁星相随

虫儿飞虫儿飞

你在思念谁

天上的星星落泪

地上的玫瑰枯萎

冷风吹冷风吹

只要有你陪

……”

她不记得自己唱了多少遍,只记得那天陶宁睡得很不安稳,小小的眉毛皱着,手紧紧握着她的拇指。

八月二十号,还没有好转,陶宁拒绝去医院,她不敢也不舍得给姐姐添麻烦,忍着疼痛大口吃饭,嘴里被塞得满满的。

她说:“我没事了姐姐,真的,你看我能吃这么多,我真的没事。”

八月二十一号,陶宁开始发烧,陶宁忍着难受说自己只是太热了。

八月二十二号,陶宁连装健康的精神都没了,小小一个,缩在一起,呼吸一顿一顿。

宋唱小心地把她抱起来,怀里的人不安生。

“姐姐,不去医院,不去医院,我自己能好,你别嫌我麻烦。”

“怎么会……姐姐最喜欢宁宁了,是姐姐不舒服,宁宁送姐姐去医院好不好?”

宋唱把快要烧昏迷的陶宁送进手术室,医院以为是家暴直接报了警,警察赶到时宋唱还守在手术室门口,消失不见的陶家夫妇也相继出现。

陶母当场扇了宋唱几个耳光,坐在地上开始大哭,指认陶宁是拐卖行为。

宋唱只有一瞬的惊讶,接着就沉默地认罪,没有解释,没有反抗,乖顺地上了警车,承认了这一切。

陶家夫妇坚称只以为宋唱是模特机构,才把小孩交给她,但宋唱一言不发就带陶宁离开就是拐卖。

并且找了媒体大肆宣扬,短短几周打造了个人IP,吸粉十万。

“为什么不辩解呢?”我不解。

“我自己烂就烂了,反正也就这样了。宁宁不行呀,她才几岁。林老师,宁宁那么小,那么乖,人生不能有污点的。别人知道了她怎么卖花的,以后她可怎么办,会被人指指点点,会被嘲笑的。”

宋唱说的很认真,这是她能想到的最优解。

飞蛾扑火般的牺牲,只为陶宁换一个“清白”。

“可是宁宁过的不好,我想明白了。如果让宁宁再回到那个家,那才是真的毁了她。”

宋唱眼里尽是迷茫,她拉住我的手,诚恳发问:“林老师,我这样做到底对不对?我不知道,你说这样到底对不对?”

我安抚地拍了拍她的手,给予她肯定的答复:“对的,你是正确的。”

周律师很专业,她帮宋唱上诉,因为充分的转账证据和陶宁的指控,宋唱的拐卖罪不成立,被无罪释放。

最后一次见周律的时候,宋唱很局促,她搓着手指:“我现在没钱了,律师费能不能分期还你?”

周律师摆了摆手:“我早就收到了,我是律师,可不做亏本买卖。”

宋唱有些错愕,她不知道是谁替她请的律师。

我适时开口:

“是王美霞,她替你请了律师。

“她说她不怪你,这一切都是陈龙的错,她的婚姻早就名存实亡,只是离婚就要分财产,无异于割肉取血。你的照片很及时,这次算她还你人情了。

“至于陈龙你也不用害怕了,他因为故意伤人已经进去了。王美霞手里有不少东西,就算陈龙出狱也不敢再找你麻烦的。”

我斟酌着:“宋唱,你的人生没有被毁。”

她的前二十年过得艰险坎坷,没有遇到过一个好人,自以为遇到依靠和真爱,殊不知对方只是另一个深渊。

可现在不同了,她有了陶宁,她感受到了人与人之间没有企图的真情。

还有王美霞,一个不计前嫌,向她及时伸出援手的仗义女人。

宋唱用力地点了点头。

看守所门口来接宋唱的是陶宁,小孩子脸绷得很严肃,见到宋唱那刻才松弛下来,快跑了几步,直接扎到了宋唱怀里。

“黑黑的天空低垂

亮亮的繁星相随

虫儿飞虫儿飞

你在思念谁

天上的星星落泪

地上的玫瑰枯萎

冷风吹冷风吹

只要有你陪……”

宋唱搂着陶宁的笑得泪眼婆娑:“姐姐不离开你了,姐姐以后都在。”

番外:

采访连载报道发布后,我给宋唱寄去了期刊,并附赠上我的信件。

亲爱的宋唱,展信佳:

据我们的见面已经过去了两个月,这两个月以来,我不断重温我们之间的对话,是你的力量才使这份采访诞生。

但我似乎还没有给你讲过我做采访的初心。

二十五年前,我亲眼目睹了一场凶杀案,凶手就是我的母亲。

她用一小包老鼠药,毒杀了三个人,我的父亲,奶奶和小叔。

我看到了全过程,下药,服用,毒发,挣扎,直至死亡。

在某种程度来说,我的冷漠是这场凶杀案的拥趸。

我妈妈是被买来的,一个女人伺候两兄弟,白天是家里的奴隶,晚上是家庭的妓女。

她做着全家的苦力,承受着所有打骂,她没有一刻是休息的。

她想逃跑,想同归于尽,但一切都因我——她的孩子,而被迫停止。

她的爆发不是因为肉体的虐待和精神的羞辱,是她发觉了一个阴谋。

我即将被送去换亲,他们要用一个十岁的孩子,为小儿子换来一个老婆。

哀求和劝说是没用的,所以她选择在做完饭的时候下了一整包老鼠药。

那锅粥熬得香甜稠厚,三个人喝了精光,随后他们倒地抽搐,口吐白沫。

母亲无视了他们的求救,如神女般睥睨着他们,狠狠地啐了一口。

她没有逃跑,安静地坐在院子里,守着三具尸体,一直到被人发现,警察破门而入。

母亲从杀人到处决死刑,不过一个月,而我走出来用了整整二十年。

2014年,我开始着手进行女性犯罪采访,目的是为了挖掘犯罪背后的血泪史。

希望被人看到这些悲剧之后的不公,让人看到这些罪恶下埋藏着的女人的哭嚎和反抗。

这些年我见过很多女囚犯,她们因为家暴,性侵,重男轻女等等原因,有意或无意地被迫走上了犯罪这条路。

我对她们的遭遇只有心痛和不甘。

宋唱,我在你身上看到了力量,和我母亲一样的力量。

是一种舍己为人,一场纯粹的女性互助,是底层团结的锚点。

除去雌竞外,更多是惺惺相惜的拯救,你于陶宁,王美霞于你皆是,你们之间的感情是对女性关系的重新定义。

我收到了很多读者对你的鼓励,我同她们一样,怀着祝福写下这封信。

祝好

对了,我的原名叫林贱女,在我成年后自己改名,他人轻我为泥,我自视为玉,我叫林琼英。

林琼英写。