1955年9月中旬,美国移民局的工作人员突然敲响了钱学森家的大门,此时钱学森正在屋中翻译科研素材,正在家中整理家务的蒋英匆忙的跑去开门:“请问你找谁?”

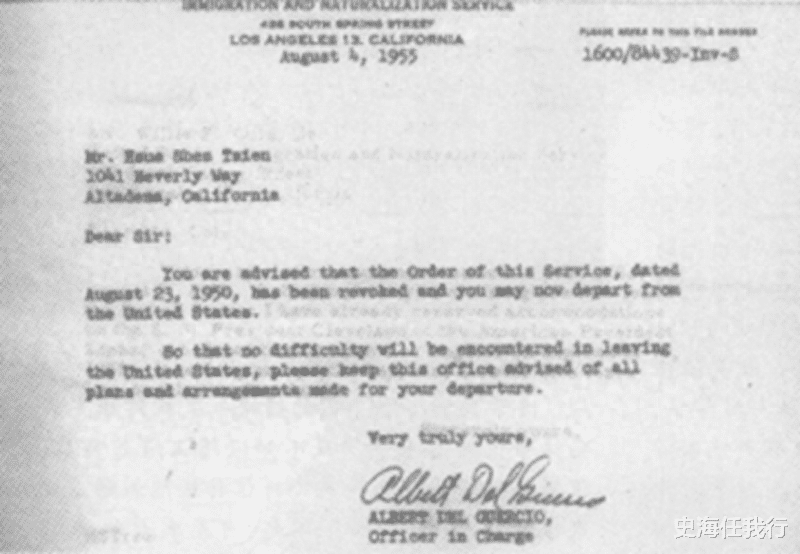

“太太,请转告你的丈夫,移民局已经批准了你们的回国申请,从今天起,你们可以选择任何时间,选择任何方式回到中国。”工作人员说完后,递给了蒋英一沓文件。

听到这个消息,蒋英的心情无比激动:“学森!我们可以回国了!美国人终于同意放我们走了。”钱学森简直不敢相信自己的耳朵,这一天他已经整整等了五年,他接过文件,一遍又一遍的查看。

确认消息无误后,夫妻二人相拥而泣,“你先在家收拾行李,我这就去买回国的船票。”钱学森外套都没来得及穿便冲出了家门。

钱学森一家历经艰险回国的故事在中国人人皆知,他们之所以能突破重重阻碍,起源于钱老无意间发现的一张照片。

钱学森出生于一个知识分子家庭,父亲钱家治是民国时期的教育家,曾在日本留学。在那个人人都为温饱问题而发愁的时代,钱家治却成为了“鸡娃”父母的代表。

由于自己本身是教育学出身,所以钱家治对儿子的教育非常重视,钱学森三岁开始,家中的课外读物就堆积成山,无论工作有多忙,钱家治总会不厌其烦的为他讲解书中的内容。

这些图书大多形象的展示了化学、物理等自然科学知识,这也为钱学森后来成为物理学专家埋下了伏笔。

母亲章兰娟同样也是个知识分子,在那个“女子无才便是德”的年代,章兰娟却出口成章,能写下一笔清秀的毛笔字。

钱学森幼年时,章兰娟经常教他背诵唐诗宋词,教他仁义厚道的与人相处之道。如果说父亲培养了钱学森的学习能力,那么母亲就是塑造了他完善的性格。

钱学森也并没有辜负父母对自己的期望,中学期间学习成绩一直名列前茅,成功考入了国立交通大学机械工程系。

1934年6月,清华大学开放了公费赴美留学的名额。钱学森从小就见证了中华民族饱受帝国主义压迫,他深刻的认识到了科学技术对于国家发展的重要性,于是他毅然决然的报名了留学考试,父母对他的这一举动也非常支持。

结果不出意外,钱学森顺利通过了考试,登上了前往美国的轮船。钱学森最初在麻省理工学院航空系学习,一年后转入了加州理工学院航空系。

在加州理工学院,钱学森遇到了他人生中的第一个贵人——冯-卡门。由于当时中国国力贫弱,钱学森刚到美国时备受歧视。但冯-卡门并没有因为钱学森来自于中国而对他区别对待。

钱学森对学术的态度非常严谨,冯-卡门对他非常欣赏,经常会分享给他最新的科研资料。冯-卡门虽说是世界著名的力学专家,但在学术上始终坚持民主平等的原则,课堂上他允许学生反驳自己,鼓励相互讨论。

在这种环境下,钱学森彻底放开了手脚,师生二人既有争的面红耳赤的时候,也有相互击掌,互相表示认同的时候。

许多年以后,钱学森回到中国后也曾桃李满天下,但他继承了恩师学术民主的精神,从来不把学生当做自己的下级,在学术领域卸掉了师生之道这一枷锁,也侧面推动了新中国初期科研事业的发展。

1939年,钱学森在冯-卡门的指导下完成了《高速气体动力学问题的研究》等论文,并获得了航空、数学博士学位。接下来的四年里,他一直在加州理工学院担任研究员。

由于当时第二次世界大战已经爆发,纳粹德国研发的V-1、V-2导弹在世界军事研究领域引起了巨大震动,钱学森预料到了导弹在未来战争中必将发挥重要作用。

正好当时美国宣布禁止中国人参加飞机制造的相关研究,于是钱学森将自己的科研方向转移到了火箭领域。钱学森的一个个科研突破让他得到了美国军方的青睐,他甚至被邀请到了五角大楼工作。

为了将钱学森留在美国,美国政府开出了优越的条件,但他始终坚持称:“我是一个中国人,我在学术领域挥洒汗水,就是为了有朝一日能够报效祖国。”

冯-卡门也曾劝钱学森留在美国:“中国现在过于落后,可能科研设备都不齐全,你回中国,难道是要去种苹果么?”

面对恩师这句略带讽刺意味的话,钱学森笑着说:“只要能回到中国,哪怕是种苹果,我也感到快乐。”

每一个成功的男人,背后都有一个默默付出的女人,钱学森也不例外。说起钱学森和蒋英的爱情故事,还要追溯到他们的父辈。

蒋英的父亲是民国时期著名军事专家蒋百里。蒋百里与钱学森的父亲钱家治在求是书院(浙江大学前身)相识,两人在求学阶段便结下了深厚的感情。

由于钱学森是家中唯一的孩子,钱家治一直希望再生一个女儿,可惜未能成功,于是两家商议,钱家治认蒋英为干女儿。

钱学森作为蒋英的干哥哥,从小陪伴他一起玩耍,两人感情非常好,但随着他去海外深造,两人见面的机会越来越少。蒋英从小多才多艺,长大之后赴欧留学,在音乐领域有很深造诣。

1947年,钱学森回国,时隔多年后再次与蒋英见面。由于儿子到了适婚年龄,钱家治委托蒋英为干哥哥介绍个女朋友,没想打钱学森一连相亲好几次都未能成功,反而对“媒人”动了心思。

“蒋英,能够与你白头偕老是我终生的愿望,不用帮我介绍对象了,希望你能嫁给我。”面对钱学森突如其来的表白,蒋英有些措手不及,但最后还是被钱学森的真诚打动。

结婚之后,夫妻二人一同前往了美国,为了照顾两个孩子,蒋英放弃了自己的事业,成为了一个全职主妇。有了贤妻的辅佐,钱学森全身心的投入到了科研事业。

新中国成立后,夫妻二人心中无比自豪,中国终于站起来了,正当钱学森想要用毕生所学来报效国家时,夫妻二人却在码头被移民局拦了下来,理由是泄漏军事机密。

由于当时朝鲜战争已经爆发,所以美国千方百计的阻挠钱学森回国。美国海军次长金贝尔更是公开表示:“钱学森的价值顶五个师,宁可枪毙他,也不能让他回到中国。”

在接下来的五年里,钱学森饱受迫害,不仅被各个科研机构除名,还被美国当局24小时监控。

每当蒋英回忆那段往事时都会面露愁容:“学森被关押的第14天我才获准去监狱探望他,当我看到他时,他瘦了许多,也憔悴了许多,我都快不认识他了。”

虽说后来钱学森被保释,但也失去了人身自由,任何行动都要向移民局报备,联邦调查局更是不定期的到他家搜查。美国号称民主自由的国度,但政府部门却公然限制人身自由,真是莫大的讽刺。

1955年5月,钱学森在阅读《人民画报》时无意间看到了一张毛主席的照片,毛主席身边站着的正是蒋百里和钱家治的恩师陈叔通。

“蒋英!我们回国有希望了!你看这是谁?”

“这不是太师父么?他现在是全国政协委员会副主席了?”

钱学森马上给陈叔通写了一封信,表达了自己渴望回国的诉求。信虽说写完了,如何寄出去却成为了一个难题,当时钱学森的每封信都要被联邦调查局拆开检查。

这时蒋英灵机一动:“我的四妹蒋华现在旅居在欧洲,我给他写一封信,然后把你的信掺在我的信中,然后再让蒋华将信带到国内,这样不就躲过了他们的监视了吗。”

夫妻二人分头行动,钱学森假装去外面卖菜,吸引了住所周围特务的注意,蒋英则趁机将信封放进了邮局门口的邮筒中。

这封信途径比利时,由蒋华带到了中国,信件内容一经公开,便引起了党中央的重视。多年之后,蒋华自豪的说:“我人生中所做的最大的事就是帮助三姐一家回国。”

其实早在朝鲜战争时期,中国就曾谴责美国非法拘禁中国留学生的行为,但由于当时中美两国在朝鲜半岛激战正酣,双方就此事进行谈判的可能性几乎为零。

当陈叔通将钱学森的来信递交到党中央后,引起了外交部副部长章汉杰的关注,章汉杰将这封信交给了即将主持中美大使级会谈的王炳南手中。

1955年8月1日,中美大使级会谈在瑞士日内瓦举行,钱学森回国的问题成为了这次会谈的一个重点。美国代表约翰逊深知钱学森对中国军工发展的意义,于是狡辩道:“钱学森等中国留学生已经适应了美国的科研环境,他们自身并不愿意回到中国。”

至于钱学森在美国遭到迫害一事,约翰逊更是矢口否认,声称这是谣言。此时周恩来早已看出的约翰逊的无耻嘴脸,但他还是在谈判中克制住了自己的情绪。

周恩来提出:“只要美方同意释放钱学森,作为回应,中方将释放11名在朝鲜战争中俘获的飞行员。”

美军打仗向来惜命如金,况且飞行员是公认的最金贵的兵种,即便中方在谈判中诚意十足,但约翰逊始终不肯松口,坚持称钱学森不愿回国,谈判一度陷入僵局。

众人一筹莫展之时,王炳南拿出了钱学森的亲笔信,义正言辞的质问道:“既然美方坚持称钱学森博士没有在美国受到迫害,请问约翰逊先生,您如何解释这封信。”

随着这封信在各个代表之间传阅,美方的行径被公之于众,面对这一铁证,约翰逊哑口无言,只能默默的在协约上签了字。

1955年9月17日,经历了五年的苦苦等待之后,钱学森和蒋英终于带着两个孩子登上了回国的邮轮。在大洋漂泊21天,钱学森终于抵达香港,在轮船上,钱学森不断的收到神秘电报:“不管任何人邀请,千万不要下船。”

虽说美国签订了和约,不会对钱学森执行暗杀活动,但并不代表此行绝对安全。最不希望钱学森回国的其实并不是美国,而是在台湾的蒋介石。

钱学森作为导弹专家,必将成为我军导弹研制的中流砥柱,一旦我军具备了远程打击能力,将会给远在台湾的蒋介石带来巨大的不安感。

从钱学森走下轮船开始,香港便抽调了精锐警力给予了他严密的保护,直到将他们送到内地。

1956年1月,毛主席在怀仁堂宴请社会各界知名人士,钱学森也收到了邀请。毛主席在前一天巡视宴会现场时,在37号桌发现了钱学森的名牌,于是亲自将名牌拿到了1号桌,放到了自己座位的旁边。

在宴会上,众人有说有笑,毛主席感慨道:“听美国人说,你的价值超过五个师,依我看,你比五个师值钱多了。”

在之后的几年里,钱学森没有辜负人民对他的期望,以一人之力撑起了新中国的导弹事业,他把实验室当成了自己的家,成功设计出了东风系列导弹,为中国的国防事业添砖加瓦。

直到今天,“钱学森弹道”依然是东风-17、东风-41等大国重器的杀手锏,因为钱老的付出,我们才能有底气的喊出“东风快递,使命必达”。

2009年10月31日,钱学森在北京病逝,三军仪仗队为其抬棺,十万百姓自发为其送行。很多人说:“中国有一节脊梁是钱老给的。”

“我的事业在中国,我的成就在中国,我的归宿在中国。”钱老值得歌颂的并不仅仅是他的学术成就,还有他对祖国的忠诚。