1978年,蒋介石已经去世三年,蒋经国在担任国民党主席两年后成功上位。而在这件事尘埃落定后,张学良第一个打来电话向蒋经国表示祝贺。

蒋经国哪里不明白张学良的用意,他被父亲几乎支配了大半个人生,直到父亲死后,依然不得自由。

张学良现在唯一的心愿就是彻底抛弃他的政治生命,获得身体和精神的双重自由,做一个普通人。

虽然蒋经国很明白张学良已经没有一枪一弹、一兵一卒,早已对政治失去了全部兴趣,但他依然不能将自由还给张学良。

原因就在于,父亲蒋介石临终前留下的关于张学良的遗言。

蒋介石到底对蒋经国说了什么?蒋介石何以如此忌惮张学良?张学良后来结局如何呢?

此中恩怨谁人知1975年4月6日凌晨2时,窗外大雨如注,床头响起急促的电话铃声猛地惊醒了睡梦中的张学良。

声音透过听筒传了过来,张群说:“蒋介石几个小时前去世了。”

张学良十分惊愕,道:“啊?”

他再也讲不出话来了。

张学良在一阵失神中挂掉了电话,此时的他很有一种怅然若失的感觉。一个支配了自己将近五十年的人,今天他再也不存在于这个世界了。

这五十年的恩恩怨怨,并不是一个恨字可以形容完的,那是一种相当复杂的情感,以至于猛地听闻这个消息,张学良一时无语凝噎。

张学良最后一次见蒋介石,还是在蒋介石去世前八个月的士林教堂礼拜上。那时蒋介石身体已经非常虚弱了,甚至连走路都需要宋美龄和一名侍卫搀扶。

当时,张学良远远地望着蒋介石,而蒋介石只给张学良留下了一个瘦弱的背影。

“关怀之殷,情同骨肉;政见之争,宛若仇雠”。

这是张学良苦苦思索三天才为蒋介石写出的挽联,字里行间透露着张学良对于蒋介石的复杂情感,既怀念了二人过往的情谊,又道出了几十年幽居的怨怼。

可即便如此,就能道得清二人一生恩怨吗?

张学良原以为,蒋介石都去世了,蒋经国和自己也算私交深厚,那么自己的自由是不是可以冒出地平线了呢?谁知没过几天,他从旁人嘴中得知,蒋介石在死前曾经和蒋经国谈过一番话。

其中,谈到张学良的问题,蒋介石似乎回想起了他和张学良的所有恩怨,沉默良久才吐出几个字来:

“不可放虎!”

张学良不禁感到无尽的凄凉,自己被人囚禁了大半辈子,到头来已经手无一兵一卒,竟还是被看做一只猛虎?他前所未有地想把他的政治生命,连带张学良这个名字一起扔进垃圾堆!

“我不想当张学良,我只想当个普通人。”这就是晚年张学良心底里唯一而执着的声音。

自由是没有希望了,但蒋经国还是做出了一些姿态来显示他对张学良的开明与宽容。

1979年中秋节,蒋经国和夫人邀请很多社会名流,来自己的官邸开了一个中秋茶话会,张学良夫妇也在受邀之列。第二天,人们从报纸上惊奇地发现,昔日被蒋介石软禁的张学良竟然出现在蒋经国的官邸。

这还不算完,仅仅过了五天,张学良又受蒋经国之邀参加了一场阅兵式,新闻界的目光一时都聚焦在张学良身上。

这是怎么回事?蒋经国和张学良要一笑泯恩仇?还是替父亲弥补对张学良的亏待?

与外界嘈杂的声音相反,当事人很淡然,无论是蒋经国还是张学良。他们默契地达成了一个共识:

蒋经国可以使张学良受到外界广泛的关注,但他无法改变的是父亲和张学良之间错综复杂的恩怨纠葛。

一句话,张学良想要的那种自由,蒋经国给不了。

政见之争,宛若仇雠张学良早已不是那只凶猛如斯的东北虎,可深深刻在蒋介石的心中的张学良三个字,就像是一头恶虎撕咬着他的灵魂。

皇姑屯事件一边夺去了张作霖的性命,一边把他的儿子张学良推上了东北的政治棋桌上。

张学良与日本国仇家恨,断然不可能投靠日本卖国求荣;可靠自己在东北独立支撑割据局面,外有豺狼日本,内有节节胜利的北伐军。

没有别的路,要想为父报仇,只能找蒋介石和谈,东北军归入国民革命军,共同对付日本嫩人。

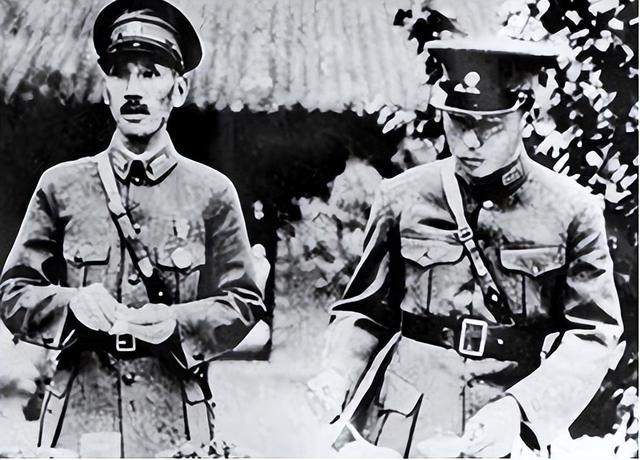

1928年12月29日,张学良通电全国,宣布改旗易帜、服从南京国民政府,史称东北易帜。

张学良的这一举动,强有力地支持了蒋介石,使蒋介石为首的南京国民政府形式上统一全国,也标志着两人恩怨的开端。

蒋介石对张学良始终都算不上知恩图报,反而是以怨报恩。

中原大战若不是张学良武装调停,蒋介石对于这场战争并无多少胜算。可以说,张学良是有恩于蒋,也为蒋介石后来的政治生涯奠定了基石。

然而蒋介石为了自己的利益是绝对不会损己利人的,哪怕你是拜把子亲兄弟。

九一八事变后,蒋介石曾多次电令张学良不要抵抗,自己会解决此事。

张学良虽然非常不满蒋介石的做法,但他还是很相信蒋介石的,因此就听了蒋介石的话。不过,张学良明面上虽然没有出手,可在私下里没少资助抗日的民众、组织。

可是事与愿违,正是在不抵抗政策的纵容下,东北三省在短短三个月的时间里已经全部沦于敌手,举国上下骂声一片。

面对这种情形,蒋介石暗示张学良说:“今天中国很危险呀,我们俩就像在一条破船上,现在只有下去一个人,这条船才不会沉。”

张学良胸怀对蒋介石的鄙夷和一腔无奈,主动下野请辞。

蒋介石迫不及待地将不抵抗的骂名全部推到了张学良的身上,“帮助”张学良“荣获”不抵抗将军的绰号。

自然,这点恩怨还不至于使蒋介石到死都不愿意还张学良自由,真正让蒋介石一生都难以忘怀的当然是西安事变的爆发。

当时,张学良依然对蒋介石有所幻想,他坚定地认为抗日必须要和蒋介石联合、必须要拥护蒋介石统一全国。于是他率领东北军往西北而去,就任剿匪副总司令,围剿中国共产党领导的工农武装。

然而,在以毛主席为首的党中央正确军事路线的指导下,红军对战东北军作战节节胜利。

蒋介石对东北军连连失败非常不满,可不满的何止蒋介石一人,整个东北军将士心里意见也很大。

东北军将士们身上背着民族骂名啊!当年蒋介石搞不抵抗政策,不仅坑了张学良,也坑了整个东北军,被全国人民骂的狗血淋头!今天东北军又奉命来西北剿共,剿共有什么出路可言?东北军将士们纷纷强烈要求抗日,收复东北故土。

在这种形势下,张学良和杨虎城多次就放弃剿共、联合抗日一事向蒋介石苦谏、哭谏而无果。

张学良心中已经有了主意。用他自己的话说,就是“蒋介石很可恶,要好好教训他一下”。

面对蒋介石的不听劝谏、一意孤行,1936年12月12日凌晨,张学良和杨虎城密令东北军闯进蒋介石的住处华清池,悍然发动兵谏,逼迫蒋介石停止剿共、共同抗日,史称西安事变。

睡梦中的蒋介石被密集的枪声惊醒,他甚至来不及穿好衣服穿上鞋,光脚就从卧室窗户跳了出去,躲在一块大石头后面,但不久就被发现活捉。

随蒋介石一同来西安督战的国民政府大员们,也被十七路军扣留了。

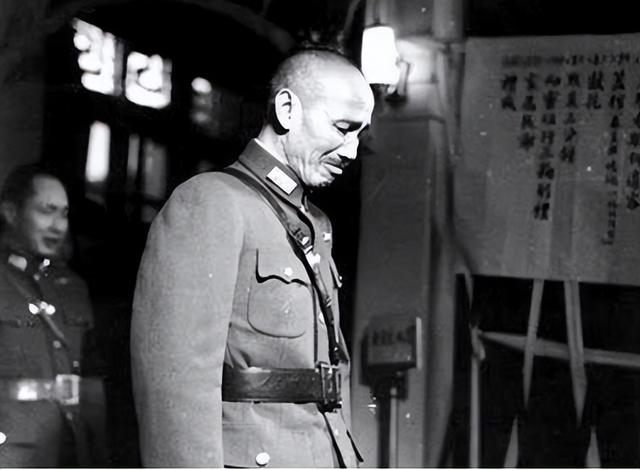

对于蒋介石来说,西安事变是他一生的噩梦。在这场突如其来的事变中,自己身为革命领袖的权威荡然无存,自己的安全被捏在了自己部下手里,这是何等的耻辱,这是何等的憋屈?

事变爆发后,在南京、西安和中共的共同调停下,西安事变得到和平解决。

蒋介石对张学良说:“你做得对,要不是你极力地劝我抗日,我就成了民族罪人。”

但他旋即话锋一转,接着说:“可是我毕竟是民国的总统,毕竟是革命的领袖。你这样做,我的权威在哪里找呢?”

张学良明白蒋介石的意思,他决定顺从蒋介石的意思,亲自送蒋介石返回南京。

张学良晚年曾说:“我搞西安事变没有私人利益,假设我要自己的地位、利益,就没有西安事变。”

他亲自送蒋介石返回南京,正是他向世人表明,西安事变完完全全只有一个目的,那就是为了促成停止内战一致抗日的局面。

张学良为了民族大义考虑全局值得敬佩,但与此同时对他个人来讲,形势却非常不利。

张学良是抱着必死之心与蒋介石回南京的。他作为东北军的统帅,能够理解这种心理:

如果是他的部下哪一天造了他的反,搞出一个事变来,那他一定要除之而后快的。

蒋介石确实也想这么做,但由于宋美龄的苦苦劝说,杀张学良的念头才算作罢。

可是死罪可免,你想要自由自在,那不可能。张学良从此被蒋介石始终软禁着,一直到蒋介石的生命走到尽头!

当时参与审判张学良的鹿钟麟说:“蒋介石明面上大仁大义,背地里所干的又是另外一套。对于张学良的处置,自然有蒋介石怀恨在心蓄意报复的因素,自然会采取穷凶极恶的手段来对待张学良。”

正是因为对张学良反叛自己这件事一直耿耿于怀,所以蒋介石到死都把张学良视为一头猛虎,临死前还要交代给蒋经国不要放虎归山。

某种意义上讲,在蒋介石心中,张学良已经成为背叛自己并强迫自己的代名词,张学良三个字在他心中的分量已经超过了张学良这个人本身。

不给张学良自由,就是不给背叛蒋家王朝的人自由。说到底,蒋介石要靠张学良的不得自由来向世人证明蒋介石乃至蒋家的权威。

魂远故土,不可归兮

魂远故土,不可归兮蒋经国一直记得张学良想要重返故土的心愿。然而,和无法恢复他的自由一样,无法使他真正再践大陆故土,但是为张学良尽力安排了距离大陆最近的金门游览。

1980年10月20日,张学良一大早就来到了松山军用机场等候。在这次游览中,张学良手持望远镜,远远眺望了大陆那片令他无数次魂牵梦绕的热土,算是圆了一桩很久以来的心愿。

1988年,蒋经国因心脏病发作咳血而亡。张学良亲自前往悼念。

在张学良缓缓向蒋经国的遗体鞠躬致意时,他与蒋家父子的恩恩怨怨,如风飘散不可追寻了。

斯人已去,而自己依然不得自由。只是,这种无奈早在十几年前蒋介石身死时已经无人可怨怼、无人可愤恨了;蒋经国去世,张学良更无人可小酌、无人可交游了。

张学良用自己的生命见证了一个又一个时代的落幕。

蒋经国死后,后来的台独分子李登辉成为台湾当局的领导人。因为张学良和李登辉无冤无仇,李登辉便恢复了张学良的人身自由,允许他离开台湾,到美国去探亲访友。

在这次离开台北时,张学良向众多媒体记者表示自己很想回大陆看看。此事一经传回大陆,邓小平同志高度重视,命令中共中央专门研究这一问题,并派人与张学良沟通接洽。

后来党中央决定派出张学良的旧部、当时享受副总理待遇的吕正操同志前往美国与张学良相见,二人不禁万分感慨。

然而,由于种种原因,张学良始终没有能够回到祖国大陆,无奈之下选择前往美国定居。

2001年,在夫人赵一荻去世后一年,张学良也随之而去。

蒋介石和张学良的恩怨不只是他们个人的事情,同时是纷繁复杂的政治关系和利益关系的体现。

张学良将军一生的遭遇令人叹惜,但他对于国家和民族的历史功绩值得我们始终铭记。蒋介石对于张学良的惩罚,固然有其睚眦必报的因素,但归根到底也是客观历史的一部分,需要综合多方面因素加以考量。

新时代青年要认真学习历史,客观地看待和了解历史,从历史中汲取无尽的智慧和前行的力量。