很多书法初学者心中不免有些疑感:行书究竟能否作为初学书体?笔者认为行书当然可以作为初学的书体、每种书体有自身独立的风格特点和体系要求、谈到初学行书应该从何入手这个问题,代觉得首先应该明晰一下行书的大致风格体系。一是纤美雅秀、平和自然的二王行书体系;二是雄强沉厚、宽博端庄的颜真唧行书体系;三是青代金石学兴起的碑体行书,对于初学者选帖,可谓仁者见仁、智者见智,但首先还是要看个人好恶和审美情趣、选择自己所喜欢的帖子,辅之以正确的方法,学习效果自然也会事半功倍。

当然,个人觉得,选择二王行书体系的书家作品为范本较为合适,因为这个体系的作品突出一个“雅”字、委婉含蓄,遒美健秀,且传承有序、衔接紧密、涌现了许多有成就有影响的大家,互为参考的范本资料也很多。

初学者选择《集王羲之书圣教序》作为临摹对象是学习二王行书体系书法的一个较好选择。现存于西安碑林的《集王羲之书圣教序》为一方整碑,高350厘米,宽100厘米,碑石文字30行、每行80余字。虽为集字碑,且有缺失之字为拼接组合,但因怀仁于书学上的深厚造诣和严谨认真的态度,使得此碑完美再现了王羲之书法的韵味和艺术特证。它不但是王羲之法帖字数最多的,而且全文两千四百余字由楷、行、草综合而成,这为学书者充分了解王羲之书法全貌提供了范本。虽如此,但初学者还是要在临摹《集王羲之书圣教序》的同时观照一下王羲之的楷书和草书、了解《集王羲之书圣教序》内容,这样才能更好地加深理解。

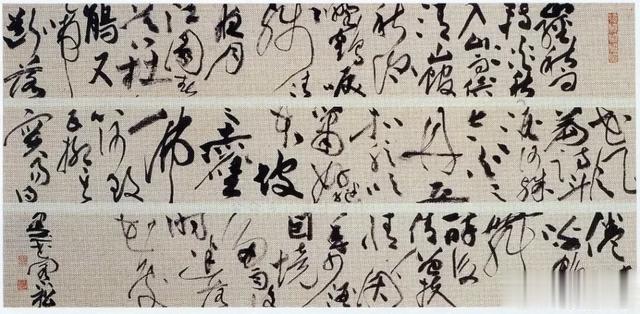

我们平时见到的《集王羲之书圣教序》的字帖,是由一整张拓片经过一条条剪辑后重新编印而成。字的大小排列随意自由,行距也宽窄不等,整体章法看似无规律可循,规律其实蕴藏其中。所以在临摹后期进行创作时在章法安排上应该有更多的可能。建议在学习《集王羲之书圣教序》时临写一些王羲之手札或草书,在创作时适当加以应用,丰富、增强章法的变化和出其不意的效果。

直接临摹行书字帖是书法学习最直接最有效的途径。因为明清前的行书大都为手札、手卷形式,字本身也不大,多为一寸之内,也就是晋人所谓的“八分”书大小,比较适合临习。临摹时需注意以下几点:一是单字点画、结构需忠于原帖。务必在形、势上尽可能靠近原帖,先求形似,后求神似;二是字与字、行与行之间的关系。字与字的关系确定了上下行气的连贯,行与行的关系确定了整幅作品的谋篇布局,也就是章法;三是临摹时字的大小。临摹对象虽然字不是很大,所以在临写时不宜写得过大,缩小至可掌控的范围内;四是选择好工具及纸张。古人讲“善书者不择笔”的前提是“善书”,对于初学者来说,还是要“工欲善其事;必先利其器”。当前的笔种类繁多,常用的应兼笔为主,锋芒相对于中性,韧性和弹性都更好,表现力也更为丰富。纸张的选择面更宽泛,质地平实、细腻即可。

虽然行书和楷书均由隶书演化而来,且有一定联系,但二者之间没有天然的承续关系。单纯从书法学习的层面上讲,行书和楷书又各为体系且互为补充。苏东坡《书论》有一种观点:楷如立、行如走、草如跑,没有不会立而会走跑的。但我们纵观书法发展史,不是说楷书写好了就一定能写好行书,也不是说行书写得好的楷书就好。这个问题要辩证地看。

篆书、隶书、楷书统称为正书,正者,规则端正也。我觉得在学习行书前,对正书(不一定必须是楷书)中的某一种书体有较为全面深入的了解并有一定的实践基础后,再进入行书的学习会大有裨益;反过来讲,如果先学行书且达到一定程度以后,再转过头来学楷书,也会对楷书的学习带来积极的影响。行草需要功夫,楷书需要灵性。我觉得学习行书时最好选一家适合自己的楷书(或篆隶)交叉进行,互为促进。

创作前用硬笔打小稿,这是一个很好的习惯。当代的书法创作和古人来比较,当代书法创作大多都是有意识的,古人则是无意识的。因为过去没有书法展览,古人也没有现在的展览概念,或应他人索书,或写完之后置于案几和友人互赏评析,这也是为什么历史上留下来的书迹基本都是手卷之类的东西,明末生宣出现后才有了大幅作品。当代的书法创作,为了达到书家满意的效果,一件作品的产生不可能一挥而就,往往要写多遍。

行草技法表现上有很多共同、共通之处。概括地讲,都包括笔法、结字、章法,都是以汉字为表现对象,都需要临古,都想给观众传递书家的创作思想和审美情趣,或潇散飘逸、旷达豪迈,或愉悦欣喜、悲愤激昂…具体讲,毛笔书法执笔有枕腕、悬腕、悬肘,运指、运腕、运肘,用笔有中锋、偏锋、侧锋、藏锋、露锋等,用墨有浓墨、淡墨、涨墨、渴笔和枯笔等,多从古人书法中汲取营养。