之华说史,史说自话。欢迎大家【关注】我,一起谈古论今,纵论天下大势。

春秋时期,“社”已成为各诸侯国加强统治的重要所在。

各诸侯国都立有自己的社,有的还不止一处,如鲁国就有周社与亳社。

周社是鲁的国社,因为鲁君为周公之后,故称“周社”。鲁立国于商奄之地,为笼络商奄之民,故为之立“亳社”。

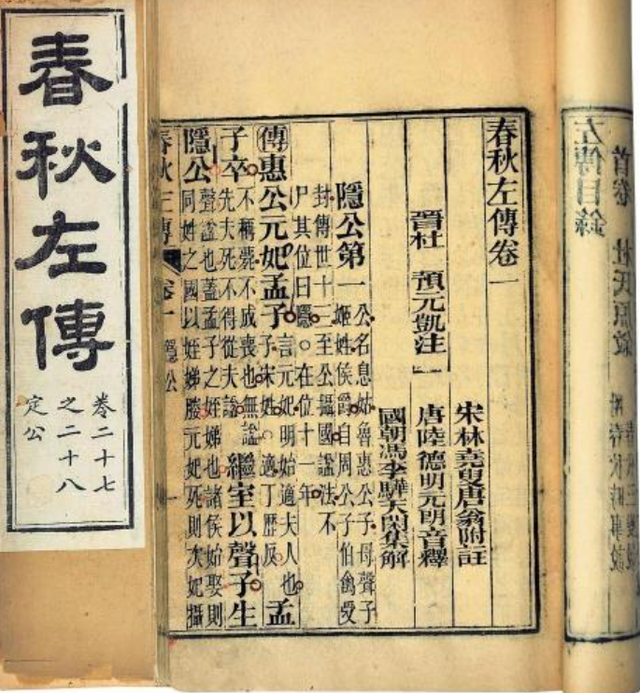

显而易见,周社与亳社均系为了加强鲁国政权而建。直到春秋后期,两社依然发挥着重要作用,公元前504年“阳虎又盟公及三桓于周社,盟国人于亳社”(《左传·定公六年》),可见两社各自有其信仰的贵族与民众群体。

这两社的位置,一在鲁君宫室的雉门以外的右侧,一在雉门以外的左侧,两社之间就是国君朝见大臣的地方。

1、社的类型鲁国贵族季友将要出生时,卜楚丘为其占卜,谓季友长大会有一番作为,“间于两社”(《左传·闵公二年》),成为鲁的执政大臣。

依照周代的规矩,发生日食和水灾时,应当用币于社,而不可于社敲鼓和进献牺牲。但鲁人却不守古制,鲁庄公二十五年(前669年)六月辛未日发生日食时,鲁人“鼓,用牲于社”;这年秋天发生水灾时又“鼓,用牲于社于门”,可见鲁人已不以周制为然。

前548年郑军攻入陈国都邑,陈降之后,“祝祓社”(《左传·襄公二十五年》),祓禳于陈国之社,以避免郑国军队入侵而触怒陈国的鬼神。

可见,在陈国,“社”已是其国鬼神汇聚之所在。

各国统治者不仅立本国之社,而且立亡国之社,前面所提到的“毫社”就是最典型的一例。

《公羊传·哀公四年》谓“亡国之社,盖掩之,掩其上而柴其下”,正是上有盖,四周无墙而只有简陋柴扉围护的亭台之形。

关于这样的亡国之社的意义,《白虎通·社稷》有相当全面的论析:

王者诸侯必有诫社者何?示有存亡也。明为善者得之,为恶者失之。故《春秋公羊传》曰:“亡国之社,奄其上,柴其下。”《郊特牲》记曰“丧国之社屋之”,示与天地绝也。在门东,明自下之无事处也。或曰:皆当著明诫,当近君,置宗庙之墙南。《礼》曰“亡国之社稷,必以为宗庙之屏”,示贱之也。

这里所说的意思有两层:

一是以亡国之社告诫子孙,表明国有存亡,若不谨慎就会重蹈覆辙,此正殷鉴之义;

二是表示对于亡国的鄙视,简陋的亡国之社与庄严宏大的宗庙产生反差巨大的对比,使子孙有一种自豪感。

2、社与社稷各诸侯国在春秋时期已经普遍地将社稷作为国家的代称,对于社神和谷物之神表示了特殊的重视。

春秋初年,宋宣公曾经让其弟名和者“以为社稷宗庙主”(《公羊传·隐公三年》),宋穆公归殁前嘱附宋国大司马孔父,佐宋宣公之子与夷为宋君,谓“请子奉之,以主社稷”(《左传·隐公三年》)。

从“社稷宗庙主”的说法看,“社稷”已经置于宗庙之前,成为宋国的象征。社稷既然成为国家象征,那么祭祀社稷的粢盛(盛在祭器内的黍稷)也就有了类似的意义。

晋国有“太子奉冢祀社稷之粢盛”(《左传·闵公二年》)的规定,太子虽然还不是“社稷主”,但已在照管社稷的粢盛,是其成为社稷之主的准备。

社稷的神灵为国家的保护神。

公元前639年宋襄公被楚执捕,宋公子目夷守国,对于楚国的威胁,宋人说“吾赖社稷之神灵,吾国已有君矣”(《公羊传·僖公二十一年》),可见立君也是社稷神灵保佑的结果。

《礼记·礼运》谓“天子祭天地,诸侯祭社稷”,已经将社稷作为诸侯国的专属之神;又谓“政必本于天,殽以降命,命降于社之谓般地”,强调了“社”对于施行政令的重要意义。

3、社的作用春秋时期,“社”的建立已经与社会等级制度完全吻合,所以《礼记·祭法》谓:

王为群姓立社,曰大社。王自为立社,曰王社。诸侯为百姓立社,曰国社。诸侯自为立社,曰侯社。大夫以下成群立社,曰置社。

除了周王和诸侯以外,大夫以下的各社会等级不再自为立社,但可以“成群立社”,这样做的结果便是社的数量大大增加。

如果说社稷是国家的代称的话,那么各地区“成群”所立之社,便是族或地方权力机构的一种象征。

各国诸侯和周天子一样,“将出,宜乎社,造乎祢”(《礼记·王制》),外出巡守时要祭祀于社。

社还是军队的保护神,《左传·襄公二十四年》楚使臣赴齐时,“齐社,蒐军实”,即在社检阅军队、车徒及军器。

这表明,齐国的社原来除了一般的神力之外,还与军事有关。各诸侯国军队外出征伐的时候,社主要随军而行。

春秋末年,卫国任大祝之职的子鱼曾经说:

“祝,社稷之常隶也,社稷不动,祝不出竟(境),官之制也。君以军行,祓社衅鼓,祝奉以从,于是乎出竟(境)。”(《左传·定公四年》)

可见在君主率军旅出征时,要先祭社,并且杀牲以血涂鼓,然后大祝奉社主从军而行。

军中的社主之神称为“军社”,《周礼·小宗伯》谓小宗伯职守之一是“若大师,则帅有司而立军社,奉主车”,这里所提到的“主车”,即载社主之车。

在《周礼》的职官系统中,作为小宗伯辅佐的大祝之职,也有类似的任务,《周礼·大祝》载“大师,宜于社,造于祖,设军社,类上帝,国将有事于四望,及军归献于社,则前祝”。

4、社神与中雷社神和社祭范围的扩大,除了表现在各个贵族等级皆置其社以及“成群立社”以外,还表现于贵族和庶民在自己家中还要祭祀社神。

这样的社神称为“中雷”,据《礼记·月令》所云,季夏之月“其祀中雷”,要以“中雷”为所祭之神。

“中雷”本来是原始先民圆形尖顶之居室顶部所留用以散室内烟气并且透光之处,此处正当居室正中的灶坑之上,可以使炊烟直上而出,因此对于居住者的生活是十分重要的所在。

居室里面正中的灶坑处后来称为“中雷”。商代丧礼,对于死者要“掘中雷而浴”(《礼记·檀弓上》),在中雷之处掘坎,将放置尸体的床架于其上而浴。

这种礼俗表明,商代还没有以中雷为神。随着居室建筑的发展,春秋时期的灶坑虽然已经不再位于居室正中处,但是居室正中处仍称为中雷,并且作为家族的社神被祭祀。

公元前489年齐国的陈乞立公子阳生为君的时候,“使力士举巨囊而至于中雷”(《公羊传·哀公六年》),此中雷即室之中央。

祭祀中雷的时候,“祭先心”先以牺牲的心为祭品,据云“心为尊也,祀中霤之礼设主于牖下,乃制心及肺、肝为俎,其祭肉,心、肺、肝各一”(《礼记·月令》郑注)。春秋初年,郑国有“钟巫”之神,也当是家族的社神。

史载鲁国的公子息姑曾经与郑国战而被俘获,被囚于郑国的尹氏,公子息姑贿赂尹氏,“祷于其主钟巫”(《左传·隐公十一年》)。后来公子息姑果然得尹氏之助而返归鲁国,并将郑国钟巫的神主立于鲁国。

公子息姑即位后是为鲁隐公,曾于鲁隐公十一年(前712年)十一月祭祀钟巫,在祭祀前还斋戒于“社圃”。所谓“社圃”,应当就是钟巫社主之庙的园圃。钟巫原为郑国尹氏家族所供奉,当即其家的社神。

在阴阳观念的影响下,社在春秋时期是地神的代表。

《礼记·郊特牲》除指出“社祭土而主阴气”之外,还比较全面地记述了祭社之礼:

社所以神地之道也。地载万物,天垂象。取财于地,取法于天。是以尊天而亲地也,故教民美报焉。家主中雷而国主社,示本也。唯为社事,单出里;唯为社田,国人毕作;唯社,丘乘共柒盛,所以报本反始也。

“家主中雷而国主社”的说法,十分明确地指出“中雷”的性质与“社”是一致的,只是其神力所影响的范围大小有别,一国之社可以保护全国,家族的中雷则仅保护这一个家族。

据《礼记·祭法》载,“王为群姓立七祀”和“诸侯为国立五祀”者,其中皆有“中雷”,可见当时的统治者对于“中雷”之神也是相当重视的。

这其间的原因就在于《礼记·郊特牲》所说的“示本”,“以土神生财以养官之与民,故皆主祭土神,示其养生之本也”。

在统治者看来,“中雷”和社神一样,也是产生物质财富的根本,故而要受到特殊的尊崇。

如果说“中雷”是家族的社神,那么一般的“社”,则是超出于家族之上的受到普遍尊崇的神灵。为了获取祭祀社神的牺牲,所有的国人则都要出动狩猎。

祭祀社神的粢盛,要由各个“丘”、“乘”这样的居民单位供奉。

5、社祭与“社会”这种普遍的发动,使得社神成了联系贵族与民众,以及民众之间一个枢纽,它在一定程度上统一了社会各个阶层的信仰。

这对于社会结构的稳固与发展都有一些有利的因素。

从社会习俗发展的角度看,春秋时期的“社”,已经成为民众欢聚的一个场所,祭社已是民众欢聚的一个节日。

鲁庄公二十三年(前671年)夏天,鲁庄公“如齐观社”,曹刿力谏,鲁庄公不听,还是去了齐国观看。

齐国的祭社活动为什么这样有吸引力呢?

《谷梁传》谓“观,无事之辞也,以是为尸女也”,范注“尸,主也。主为女往尔,以观社为辞”。

原来鲁庄公到齐国并没有什么公务,而只是为了趁热闹的祭社活动之际观看女人。

总之,鲁庄公至齐观社一事,清楚地表明当时的社祭已经和古代有了相当大的变化。

《墨子·明鬼》谓“燕之有祖,当齐之(有)社稷,宋之有桑林,楚之有云梦也,此男女之所属而观也”,很清楚地说明了春秋时代社祭的情况,那便是“男女之所属而观”。所谓“属”,即合。

社祭的时候,男女不禁,相互会合而前往观看。

《诗经·桑中》可以说就是关于男女青年借社祭之机幽会的恋歌。

其首章谓:

爰采唐矣,沫之乡矣。云谁之思,美孟姜矣。

期我乎桑中,要我乎上宫,送我乎淇之上矣。

沫为春秋时卫邑。齐国美丽的孟姜与一位青年相约会见于桑中,并且在“上宫”迎接他的到来。

所谓的“上宫”,或谓为地名,不确,它其实是社宫。

《左传·哀公七年》载“曹人或梦众君子立于社宫”,杜注“社宫,社也”,即举行社祭的所在。

《汉书·地理志》谓桑间濮上之地,“男女亦亟聚会,声色生焉”。后世的礼学家往往指斥桑间濮上为亡国之音,这是不明白春秋时期社祭习俗的缘故所致。

6、社主的形制社祭作为民众欢聚节日的习俗,从春秋时期开始相沿甚久。秦汉以降的春、秋两季皆有“社日”。

社祭时供献社神的祭肉,在祭祀之后要分给各个民户,汉代的陈平就曾担任过分祭肉的“社宰”。

父老欢聚,操刀而食,古风犹存。

在《周礼》的居民系统中,每一“州”都立有社。《周礼·州长》载,州长职司之一便是“以岁时祭祀州社”,春秋时尚有“州里”之称。

由于数量增多,春秋时期社神的形制也是多样化的。在“社宫”即专为社神修建的神庙里的社神,应当是多为木制的神主,平时由“宗伯”、“大祝”一类的专职官员进行供奉。

对外征伐的时候用斋车装载神主随军以为保护神,称为军社。

鲁哀公曾经向孔子的弟子宰予询问用什么木料做社主,宰予回答说:

“夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗,曰,使民战栗”(《论语·八佾》)。

春秋时期的社主应该也是用栗木所制,其用义在于栗木坚实细密,所做成的社主可以长期保存。公元前548年郑国军队攻入陈国都邑,“陈侯免,拥社”(《左传·襄公二十五年》),待于朝廷而等着投降。

陈侯之所以穿着丧服,抱着社主,是因为唯有如此才能表示自己对于国家将要灭亡的悲痛。

陈侯所拥的社主,应当就是栗木所制。除了木质的社主以外,春秋时期还有以封土为社主者。

《公羊传·哀公四年》谓“蒲社灾。蒲社者何?亡国之社也。社者,封也,其言灾何?亡国之社,盖掩之,掩其上而柴其下”,何注谓“封土为社”,其所谓的“蒲社”,即鲁国为其商奄遗民所立的亳社。

从《公羊传》的语义看,亳社的社主并非木质,而是封土状者,既然是封土,那么它就不怕火,何以会发生火灾呢?原因就在于它是亡国之社,所以其上以屋掩之,因此遭受了火灾。

商奄遗民的“封土为社”,与殷商文化传统是有关系的。商代的自然崇拜里,“土(社)”是相当重要的神灵。

甲骨文“土”字作封土之形,如果说鲁国毫社的“封土为社”与之有渊源关系,当不为过分。

关于社主的形制,弄清楚下面一个记载是颇为重要的一个问题。

《春秋·鲁庄公二十五年》载,此年(前669年)六月辛未日发生日食,鲁用牺牲祭社。

关于这件事,《公羊传》有这样的解释:

日食则曷为鼓用牲于社?求乎阴之道也。以朱丝营社。或曰胁之;或曰为暗,恐人犯之,故营之。

祭祀于社的时候,“以朱丝营社”,《释文》谓营“本亦作萦,同”。

所谓“以朱丝营(紫)社”,即以红色丝带将社主缠绕起来。

为什么要这样做呢?

《公羊传》提到了两种解释,一是“胁之”,何注谓“与责求同义,社者土地之主也,月者,土地之精也,上系于天而犯日,故鸣鼓而攻之,胁其本也”。

社主是月的精灵,发生日食是月犯于日,故而要责备社主,将它用红丝带束缚起来。

二是对于社主进行保护。发生日食的时候天色暗冥,恐人碰撞了社主,以用丝带萦绕,以引起人们的注意。

这两种解释应当是基于对社主形制的不同理解而作出的。

按照前一种解释,社主应当是木质的,所以才好将其束缚。按照后一种解释,社主则可能是封土为社者。这样的社主是在地上的社主,人们不注意便会将其碰撞,所以要用红丝带萦绕,犹如给社主围了一道护栏。

这两种解释虽然都不无道理,可是哪一种更近于实际呢?就春秋时期的社主情况看,前一种解释当近是。

首先,鲁国发生日食时所祭祀的社当为周社,而非作为亡国之社的毫社。封土为社是商奄遗民的习俗,周社不当如此。

其次,春秋时期阴阳五行观念已经开始流行,按照阴阳的观念解释日食、月食发生的原因,正需要对于主阴的社主“胁之”,按照《公羊传》何注的说法,便是“助阳抑阴”。

总之,从这两方面看,这次发生日食时鲁国所祭的社主应当是木质的。“以朱丝营社”使人们得以窥见当时祭祀社的一种习俗,是很有价值的一个记载。关于春秋时以木主为社的问题,前面已经称引的《墨子·明鬼》关于齐庄公时两个齐国人在神社决狱讼的记载,也是一个旁证。是篇载“以羊血洒社”,当是以羊血洒在木质神主上。

除了建立社宫以木制神主为社神,以及“封土为社”以外,春秋时期还有“丛社”。

《墨子·明鬼》谓:

昔者虞夏、商、周三代之圣王,其始建国营都日,必择国之正坛,置以为宗庙;必择木之修茂者,立以为丛社。

这种“丛社”与古代作为田地标志的“封”很有关系。

《周礼·大司徒》载“辨其邦国都鄙之数,制其畿疆而沟封之,设其社稷之壝而树之田主,各以其野之所宜木,遂以名其社与其野”,所以古人有“大社惟松,东社惟柏,南社惟梓,西社惟栗,北社惟槐”(《白虎通义·社稷》引《尚书》逸文)的说法。

从墨子之语看来,夏商周三代皆有“丛社”,而战国文献中也多有关于“丛社”记载,可以推测,春秋时期社会上“丛社”之制也是存在的。

所谓“丛社”,其形制当为一株或数株相近的高大树木,由于民众对它祟敬有加,演习即久,则以之为地名,《周礼·大司徒》郑注谓“若以松为社者,则名松社之野”,此说或当近是。

总之,社神和社祭在春秋时期较以前的时代有了颇大的变化。

这个变化的主要内容是社神已经由过去的周王的保护神,变为各诸侯国以至每个家族和民户的保护神,此而产生的一个重要变化,便是社神不再具有太多的威严,而是越来越多地呈现出普通民众也可以亲近的面孔。

对于普通民众而言,社祭不再是单纯的对于神灵的祈祷,而是一个欢悦聚会的场合。这一点可以说是下层民众逐渐登上历史舞台的一个曲折反映。同时也可作为“社会”一词的根本来源。

(正文完)

如果有其他关于历史领域的话题或观点可以【关注】我私聊,也可以在下方评论区留言,第一时间回复。