在阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

引言在悠悠的历史长河中,语言是文化最重要的载体,随着历史变迁,人口流动,语言才发展成如今的面貌,只要细细考究,就能从中获取不少信息。一个民族的共同语的形成正是一个识别独立民族的标志之一。

而汉民族共同语的起源可以追溯到几千年前的春秋时期。在那时,春秋各诸侯战火不断,土地割据,人口不断迁移,形成了各地语言大杂烩的局面。

为了使沟通更加密切,当时出现了以洛阳一带的方言为主要共同语的雅言。一直到了秦统一六国,推出了统一文字的政策,才使汉语的书面形式得到了进一步发展。其中秦晋方言在汉代通语中引起不少学者的关注。

一、扬雄《方言》的背景与作用我国第一部汉语方言比较词汇集出自西汉著名辞赋家,扬雄,他编著了一本《方言》,游历四方,用通语注释了各地的方言,开创了中国古代语言学史上研究方言的先例。

后世大量有关秦晋方言的研究都要依靠此书,对研究方言和考察语言史做出了不朽的贡献。

《方言》的全名是《輶轩使者绝代语释别国方言》,根据史料记载,中国史上最早的一次关于方言的调查是在周秦时代,是在周秦时代。

那时周天子为了能了解民间的风俗民情,每到秋收时刻,便会派遣一些使臣,摇着木铎,乘着轻车,到各地的农村收集民谣,诗歌和各地的方言集。

这些收集资料的使臣也被称为輶轩使者,而收集来的资料会由乡到邑,邑到国,逐级呈给周天子,让统治者达到了“不出户牖,尽知天下”的效果。

而这些资料也都整理记录在朝廷的秘室里,但是后面由于国家战乱纷争,这些资料都散失在民间,但被许多爱惜书籍的文人收集起来。

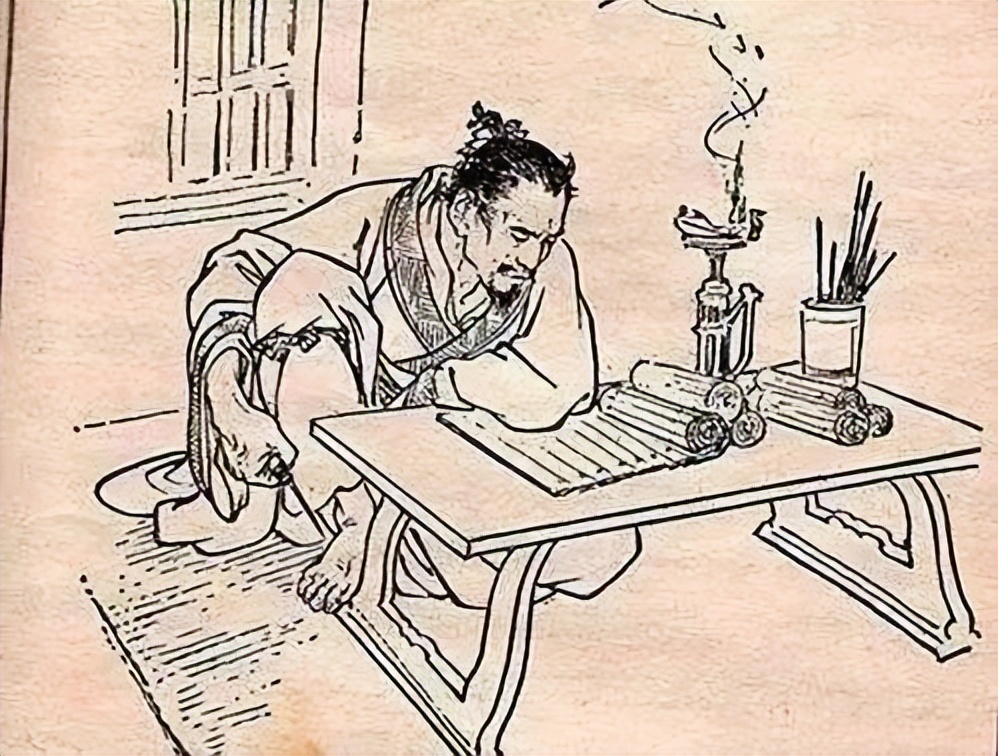

扬雄便是其中最积极的,扬雄在这些资料的基础上,四处考察收集整理,历经27年,到他71岁时扬雄去世,《方言》这本书才算完结。

但我们如今看到的《方言》还不算定稿,扬雄本可以把他写的更好,现在我们能看到的《方言》有13卷。

但在扬雄和刘歆彼此往来的信件中能了解到《方言》本应有15卷,在晋朝郭璞写的《方言注·序》中提到扬雄的《方言》也说是“三五之篇”,与如今现存的卷数不同。也许扬雄在没有把这本书写完的时候就离世了。

扬雄一生致力于辞赋创作,为中国传统文化的发展和传承可谓是作出了卓越的贡献,《方言》之所以是他人生作出最大的贡献,是因为在他所有广为流传的著作中,《方言》是他耗时最长,消耗精力最多的一部作品。

公元前11年,即扬雄43岁时,那时他任职长安黄门侍郎,上书给汉成帝,请求汉成帝给他三年薪俸,以此摆脱公务,一心研究学问。汉成帝十分惜才,不仅答应了他要求,还赏钱六万,并特批扬雄进入宫内藏书处看书。

此后,扬雄便奔赴于方言的搜集素材工作中,在扬雄的《答刘歆书》书中可以了解到,扬雄每天在皇宫门口,铺四尺绢绸,拿一只毛笔向全国各地来京城办事的人员做方言的调查,也向轮守的士兵了解过他们各自家乡的方言。

在林闾和严军君平两位老师那儿得到的大量“輶轩之书”材料的基础上整整创作了27年。如果加上年少时在两位老师那儿学习方言的时间,算上就有50多年的时间了。

这部书的完成可谓是极不容易,因此杨雄也十分珍惜。所以在刘歆向他求书,以编写《七略》时,扬雄宁愿“缢死以重命”,也不肯交出这本书。

虽然扬雄在第二年去世了,最后没能完成《方言》的定稿,但仍然不影响他在中国古代语言史上划时代的地位。

二、从扬雄《方言》中讨论秦晋方言在汉代通语中的地位正是因为扬雄付出了半世的心血,才成就了这本旷世大作,不仅如实反映了当时语言的实际情况,还给后人汉代共同语的研究提供了非常重要的依据。

现今有不少学者认为秦晋方言是杨雄时代通语的基础方言,但是《方言》中并没有确凿的证据能证实这一观点,但是能看出秦晋方言在汉代通语中的地位,我们可以从以下几个方面探讨。

如今现存的《方言》共有13卷,所收的词条共计675条。但他的实际词目远远超过了条数,每一个词条下不仅有许多同义词作为解释,还标有这个词的使用地域,对后世的汉语研究和方言地域学作出了巨大贡献,也被称为“悬诸日月不刊之书”。

作为中国史上第一部比较方言词汇的著作,《方言》对现代的汉代语言研究,方言通语以及两者之间的关系起到了重要的作用。

其中记载了许多东汉西汉期间的方言材料,而其中出现次数最多的数秦晋方言,根据民国学者刘君惠等的统计,其中关于秦的方言词条共计109次,晋的方言共计107次,而秦晋二字出现了88次。

刘君惠等人根据《方言》中有关秦晋方言的记录,多于其他方言的记录这一依据,并结合周秦至汉代的政治中心和活动区域主要集中在秦晋地区这一史实,提出秦晋方言有可能是汉代通语的基础方言。这一结论。

而从政治为出发点讨论的话,也有不少史实可依据。在战国时期,出现不少学者游说各国,辗转于六国之间,其中以苏秦为例,他游历于六国之间,获得了很大的成就。

但当时战国时期存在方言上的分歧,虽然差异不大,但是词汇上还是存在一些歧义,为了使各国的思想文化沟通进行的更加顺利,融合产生了一种各国人都能听懂的语言,就像我们现在的普通话。

而当时的“普通话”便叫做“雅语”。根据《论语·述而》中记载的:

“《诗》、《书》,执礼,皆雅言也。”

便可证实雅语在当时语言传播中占据重要的地位。

在那时秦晋地区又是一个十分重要的政治中心,同时根据《方言》中记载最多的为秦晋方言,可得出秦晋方言十分有可能是“雅语”形成的一个重要基础。

于是便有不少学者认为秦晋方言就是扬雄时代通语的基础方言。但单凭此不能判断秦晋方言就是基础方言。其中有很多变量,还需要一一考究。

从古至今,中国就是一个多民族国家。每个民族的语言文字都异形异声。 经过春秋时期各国的争霸,七雄瓜分天下,最终由秦统一的过程。各地语言文字经过相互影响,融合统一,逐渐形成了共同语。

而《方言》不仅罗列了当时各地域方言的词条,还写下了当时共同语的释义,也就是训释词。并且当时为了收集素材,扬雄是从人们口头中的语言入手的,因此在扬雄《方言》中,用来训释方言词的词是具有通语性质的。

其中以秦晋语居最多,并且在词义的说明上也最细。从中也可以看出秦晋语在汉代政治文化上的地位,

周祖谟先生也根据《方言》中一些词目是“用秦晋语作中心来讲四方的方语”,提出“汉代的普通语,恐怕是以秦晋语为主”一猜测。但这还不足以有充足的证据证明秦晋方言就是汉代通语基础方言的观点。

因为《方言》中训释词的很大一部分通语都是秦晋方言之外的。其中明确注明释词是通语的15条中,只有三条能证明是秦晋方言。另一部分不是通语的释词也只有小部分与秦晋方言相同。

我国历史上第1次的方言调查是在周秦时代,但是由于是官方进行的,一些资料也并没有流传下来。在明清时代也有人尝试写过方言词汇书。但是局限于某一地区,所作出的影响非常小。

但扬雄的《方言》中,几乎涉及了全国各个方言区,书中不仅将共同语区分为三种,还把方言分成了大方言区,次方言区,小方言区三大类。

并且《方言》书中记载的词条,所涉及的方言区域十分复杂。包含了国,州,郡,县,水,山,甚至朝鲜,瓯等其他国七种区域。但是书中仍有一大部分的共同语地区无法得到一个确切的地域名。

而不同地区的方言相互交融,在各地会产生各种不同的共同语,甚至可以成为普通语,因此《方言》中的通语来源实在太广,虽然秦晋方言出现的次数相比其他方言确实可观,也不能以此判断秦晋方言就是汉代通语基础这一观点。

三、从政治和扬雄的《答刘歆书》中探讨《方言》除了从书中的训释词,共通语以及所涉及到的区域得出,《方言》依然无法证实秦晋方言为汉代共同语基础方言。

为了观点更加严谨,我们还得从客观角度进一步思考,我们便可以从扬雄的《答刘歆书》于当时的政治角度出发。

要仔细探讨《方言》这本书,必不能离开《答刘歆书》,《答刘歆书》是扬雄写给刘歆的一封回信。

刘歆,字子骏,之后便改名为刘秀,他是西汉宗室,楚元王刘交的五世孙。曾经向扬雄学习过古文异字,也是扬雄的好友。

在扬雄70岁那年,彼时也是他坚持调查方言的第27年,当时刘歆写信想向扬雄要《方言》观看,为了编撰他的《七略》,提出想将扬雄的《方言》录入这本书的想法。

扬雄十分爱惜自己呕心沥血之作,便写了一篇《答刘歆书》,书中提到了写《方言》的动机和经过,道出了自己的不易,若刘歆执意逼迫,他便“缢死以从命”,这才让刘歆断了这个念头。

在《答刘歆书》中,杨雄提到了编写《方言》时,他是为郎之岁,有机会得以会见“天下上计孝兼及内郡卫卒”,因此他应该在汉都长安。

考虑到他身处秦地,手头上有关方秦晋方言的资料很多也不足为奇,因此光凭《方言》中秦晋方言的词条多也并不能证明秦晋方言就是基础方言这一观点。

并且根据我国历史可得出,用政治中心来判断秦晋方言是基础方言也是不确切的。因为在我国古代历史上,政治中心和通语的基础方言并不一定是对应关系。

例如在在西汉末年,西汉宗室刘秀称帝,京都洛阳,在接下来的200年里,洛阳话渐渐成为了标准语,随着东晋迁都南京,所谓的标准语依然是洛阳话。因此光凭秦晋地区为政治中心,也不能断定这一结论成立。

《方言》在我国语言学史上作出了巨大的影响和贡献,有非常高的研究价值。这是一位伟大的思想家,用了整整27年,做到了我国历史上第一次也是最后一次,用一个人的力量调查了全国方言词汇。他的毅力和心血是难以想象的。

对于秦晋方言是否为汉代通语的基础方言,《方言》并不能提供支持确切的证据。

但是从训释词、政治因素、以及作者因素考量,不能否认的是秦晋方言在汉语方言组成中占据了重要地位,以及《方言》带给我们巨大的研究价值也是无法估量的。

让我们敬畏先哲,感谢他们为中华文化传承作出的巨大贡献。

参考文献:

《汉语方言学》

《方言䇳疏》

《扬雄方言与方言地理学研究》

《扬雄方言校释汇证》