在阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

引言端午节曾有一习俗熠熠生辉,延续千余载,却在近百年内急转直下,消逝在历史长河中。

如今谈起端午,赛龙舟、食粽、挂菖蒲艾草、雄黄酒等等都耳熟能详,唯有曾经风靡一时的射柳不见踪迹。

所谓射柳,顾名思义便是以柳为的,驰马射之,射的是柳枝而非柳叶。

射柳在古时有着重要意义,不论是在祭祀、军事上,还是人们的生活文化中,都充当了极其重要的角色,是华夏文化的表现形式之一。

射柳自辽以来,一步步野蛮生长,逐渐在各朝各代有着一席之地。其中到了明朝,射柳不单单在贵族中流行,平民更是津津乐道,逐渐成为普通百姓的趣味竞技。明朝为射柳的蓬勃生机献上了最后的一舞。

宋元以前,谈起射柳,通常只是祈雨祭祀中的一种消遣。从何时起,射柳正式与“端午节”挂钩,成为端午节的寻常节目呢?

毫无疑问是金代女真人广受中原文化的熏陶,将传统地道的北方风俗嫁接到原汁原味的汉族文化开始。

在汉族文化中,端午本就有消灾祈禳、神灵佑护之意,射柳这一娱乐本质上依旧是祈求上苍,寻求庇佑。

唐宋元时期文化大融合,荟萃四方。若明朝也是如此,“胡风胡俗”能延续下来不足为奇。

实则不然,明太祖虽为巩固元朝的残余势力,前期提出“无分华夷,皆朕赤子”方针,但在国家基本统一后,出于建立新政权、重建礼乐体系的需求,多次重申反“胡俗”。

戏曲文化更在反胡俗政策的影响下走向了单调、多样性缺乏的不归路;各地官员更是以剔除胡风为己任。

那么,射柳作为纯粹的“胡风”,又是以怎样的姿态在明朝发扬光大的呢?当明朝国都还在南京之时,射柳确实是战战兢兢。

只是待明成祖迁都北京,胡风胡俗不请自来,这是身为天子也无法改变的。北京作为辽金元的旧都,统治四百余年,北方百姓骨子里的烙印本就难以割舍。

“日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。”

从唐朝起,宫廷风俗就以迅而不及之势普及,上至达官显贵,下至寻常百姓。

宋朝繁荣的经济、元朝瓦肆勾栏的兴起,民间远比宫廷来得有滋有味,天子就开始在民间游走。比如宋高宗游玩西湖,钦点宋五嫂的“西湖醋鱼”;又比如朱元璋微服出巡。

久而久之,如射柳般的“胡风”,早在辽金元统治时期,在北京百姓心中根深蒂固。

庙堂虽高,却依旧要有百姓才称得上庙堂。民间风俗在整个王朝的发展中发挥着举足轻重的作用。

天子亲民,王朝才得以兴旺。故而,在端午深受百姓爱戴的射柳文化,自然而然在明朝宫廷中流行开来。

一统山河日月明,端午射柳广流传射柳之俗纵然在宫廷中流行开来,但在洪武朝时期影响亦是微乎甚微、鲜受推崇。

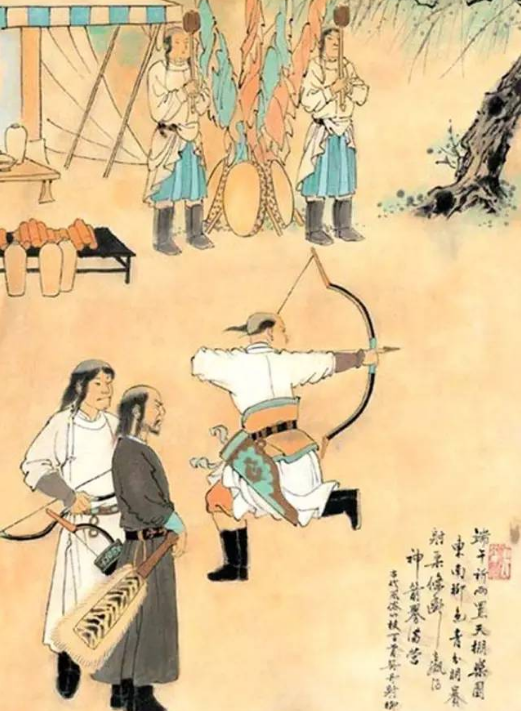

何时起射柳一俗广为流传、成为端午的重要活动之一,当属明宣宗对联明成祖。1413年的端午,明成祖于东苑观看射柳,文武百官、四夷朝使一同观赏。

年仅14的朱瞻基在射柳中出类拔萃、连发连中。明成祖当即龙颜大悦,同时也有为明朝的未来而考量,提出“万方玉帛风云会”这一上联。明宣宗叩头对曰:“一统山河日月明”。

此番豪情壮志令明成祖赏赐他名马、锦绮、罗纱及番国布,当然,更为珍贵的是大明朝的皇位,在一定意义上避免了“朱棣二号”的产生。

射柳活动的举行,能考量出一个皇子的武力,而对联的匹配,则能细品一个皇子的心性。朱瞻基的优秀,弥补了朱高炽的短板,从而解决了朱棣的难题。

东苑射柳中群臣、使节的加入,在京显贵耆老的围观,无外乎体现“与民同乐”的思想,同时也更能体现出明朝射柳的娱乐性。

明成祖东苑观射柳,明武宗西苑建紫光。明朝时期的射柳不单单在东苑,西苑也是皇家重要的射柳场地。

明武宗曾在西苑建设简约平台以检阅射技,同时也是宫中子弟射柳的专用场所。随后,被改建为紫光阁。

与金元时期的射柳不同,明朝丰富多彩的内容形式更是为人津津乐道。除了骑马挽弓射中柳条并将柳条接住这一传承百年的形式外。据记载还有些射柳则大不相同。

明朝人将鸽子放在葫芦中,葫芦高至于柳树,人们挽弓射葫芦,飞出鸽子的高度成了胜负的标准而非骑射的优劣。

射柳场所的多样,皇室贵族的推崇,内容形式的丰富,射柳自然而然就成为一项重要活动。

陆荣的《菽园杂记》曾记载:

“赐朝官吃糕、粽于午门外,酒数行而出。文职大臣仍从驾幸后苑,观武臣射柳,事毕皆出。”

在此之前,明朝时期的射柳仍传承金元时期的“武”,但随着明朝文风的盛行,蕴含在射柳中的武渐渐被淡化,深沉的内涵逐渐作为了一种节令游戏而盛行宫廷。

若说在哪里还有着金元时期的热血澎湃,那无疑是军营。射柳将武容纳于传统文化,明军当仁不让,各地军人均有射柳之俗,其中以长城各边最为热衷。

当然,与明宫中的射柳不同,明军的射柳更添了几分血性,更多的继承了金元时期的演武精神,兼具真才实学与娱乐嬉戏于一身。

据正德《琼台志》记载:

“卫中武官,黎明备弓马、柳刀、柳箭会教场。插柳技于地,悬球彩门,请太守坐将台,竞走马剪柳,射球走骇。聚观中有善拳善跌者,各出较胜,以骋其能,名曰‘剪柳’。”

所谓树大招风,这不是单单指人。随着射柳一俗的风靡,朱棣宠臣宦官纪纲企图利用射柳祸乱朝纲。

纪纲习赵高指鹿为马,故意不射中柳枝,反手让手下高喊射中,借此试探何许人忠于自己。然,一山更有一山高,明成祖看穿纪纲心思,将计就计,最终将纪纲及其党羽一网打尽。

射柳到了明朝不再是单纯的节目娱乐,更成了贵族人士名利场中勾心斗角的工具。又因明朝掌权为汉人且推崇文学,不重骑射。

射柳原有的演武的元素也逐渐缺失、演兵意味逐渐淡化,反而增添了几分娱乐性与表演性质。

明朝修文偃武的政策下,射柳注定过度娱乐化。然,射柳最初初衷本就为武而生,物极必反,缺少竞争性的射柳在历史长河中终究会渐行渐远。

果不其然,射柳一俗在明朝盛极而衰,献上了遗憾的结局。甚至到了以“骑射”闻名的清朝,射柳的局面依旧没有得到扭转。

清朝初期,逢至端午,依稀可见射柳的身影。据悉曾载:

“端午日,天坛击球决射,古来射柳遗意。”

甚至连清朝中期的乾隆都留下过射柳的记录。

但是,这均不能改变射柳逝去的事实。清朝后期,大量西方先进武器传入清王朝,弓箭受火器的强力冲击,以弓箭为基础的射柳也随之失去活动人群,迅速衰落。

到了清末民初,射柳更是无人问津。

射柳的消逝更像是历史发展的趋势,不可否认,洋人的坚船利炮有他们的优势,在武力盛行的年代,身为冷兵器的弓箭最后的结果固然是草草结尾。

更何况,中国的每一个王朝到了中后期,太过安逸的现状,往往使他们的武力大不如前。清末时期的清军早已不是曾经叱咤风云的皇太极,也不是曾经戎马征战的康熙。

不善骑射成了清朝末期的败笔,故而,这项风俗也在更多现代游戏活动的出现中退居幕后、不为人知。

莫说南方人,现在甚至是北方人都鲜少知晓射柳这一习俗,明明作为端午重要的活动之一,受儒家文化的冲击与军事骑射训练的逐步弱化,从皇家贵族到民间娱乐的转变,地位的骤然降低,群众基础、社会环境的变革,射柳无奈翩然退席。

明朝射柳无外乎是普及度最广、影响力最大的时期,却也是真正开始走向衰弱的时期。

下层社会环境冗杂,在明以前的射柳作为贵族的游戏早已失去社会适应能力,在下层社会中经历多种文化习俗的冲击,或许会盛极一时,但终会面临同化、消亡。

同时,明朝重文轻武的汉族风格并不适合粗犷的射柳生存,各种形式的演变、游戏色彩的增加,使得射柳名存实亡,反而更偏向于剪柳、走骠骑等娱乐。

射柳作为北方游牧民族与中原儒家风俗的结合体,不应该被华夏儿女遗忘。我国素以“文明古国、文化之邦”自居,却不能本末倒置,忘记自己的根。

倘若射柳绝迹,那当真是暴殄天物。在此呼吁大家对射柳此类非物质文化遗产的保护,更希望能恢复射柳不留遗憾。

参考文献:

《明太祖实录》

《明史》

《中国风俗史》

《琼台志》