有一位网友私信我,说康震教授在《中国诗词大会》上朗诵和解读的王冕诗《墨梅》与人教版《语文(四年级下册)》课本上的这首诗不一样,孩子问她这是怎么回事儿,她不知道怎么回答。希望我能考证一下,给她一个说法。

课本上的《墨梅》是这样的:

我家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕。

不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。

康震在《中国诗词大会》上解读的《墨梅》是这样的:

我家洗砚池边树,朵朵花开淡墨痕。

不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。

区别有两处:第一句第六字,一为“头”,一为“边”;第三句后三字,一为“好颜色”,一为“颜色好”。

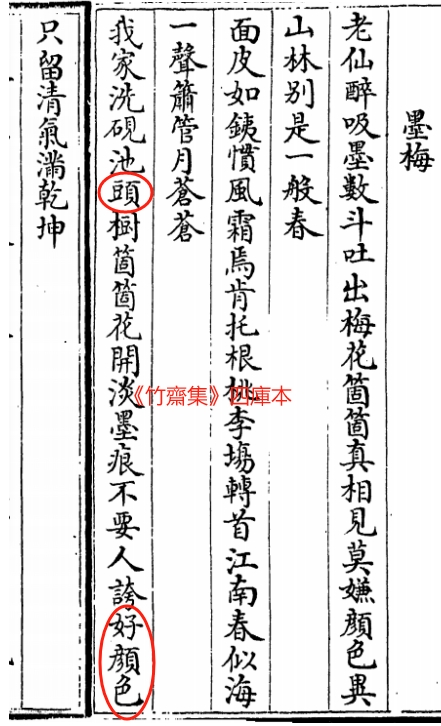

孰是孰非?我在多个古籍数据库中检索出了收录此诗的10种古籍文献的15个版本(有些文献不止一个古籍版本)。其中,《竹斋集》《元音》《画史会要》《水东日记》《尧山堂外纪》《七修类稿》《庚子销夏记》《七颂堂识小录》《元诗纪事》均作“头”、“好颜色”。《蟫精隽》作“边”、“好颜色”。《石渠宝笈》引用了本诗的后两句,也是“好颜色”。也就是说,这十多种古籍文献及版本全部是“好颜色”,而除《蟫精隽》外,其他古籍文献及版本也均作“头”。

“池头树”亦即“池边树”,两种说法没有实质区别。但从版本源流来看,应该是“池头树”。而“好颜色”之所以讹为“颜色好”,可能与平仄有关。依照七言绝句的格律,此处应为“平仄仄”,“颜色好”合辙,“好颜色”不合辙。但平起七绝有变体,“仄平仄”也是可以的。也就是说,“好颜色”不算出律。可能有人认为“好颜色”不合格律,就改成了“颜色好”。

但《语文》课本和康震吟诵的《墨梅》存在一个共同的问题,那就是第二句的前两个字:“朵朵”。在上述十几种古籍文献及版本中,此二字均作“个个”。“朵朵”应为讹误。

另外,《画史会要》中的《墨梅》,首句为“我家洗墨池头树”,此中的“墨”字为仅见;《七颂堂识小录》中的《墨梅》,尾句为“只留清气在柴门”,此中的“在柴门”亦为仅见。

这首《墨梅》是题画诗。在现存的20幅王冕画作中,至少有两幅画上题有这首诗。一是《墨梅卷》,曾在2017年保利二十周年春季拍卖会上以1127万元的天价成交,这幅画上所题之诗与通行本一致,即:“我家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕。不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。”另一幅《墨梅图》现藏于北京故宫博物院,这幅画上题写的诗句为:“吾家洗研池头树,个个华开澹墨痕。不要人夸好颜色,只流清气满乾坤。”两幅画上的诗句有五字不同:首句第一字,一为我,一为吾;首句第四字,一为砚,一为研;次句第三字,一为花,一为华;次句第五字,一为淡,一为澹;尾句第二字,一为留,一为流。

故宫藏《墨梅图》上的题诗

“研”与“砚”通用。“花”与“华”亦可通用。“淡”与“澹”有着细微的区别,也经常混用。因此,这三处可以不视为异文。“我”与“吾”,义同,但“我”是仄声(上声),“吾”是平声,虽然此处可平可仄,但平声(吾)为正体。然而,《墨梅图》中的“吾”字仅此一见。“留”与“流”的区别较大。留,留下、遗留也;流,流动、飘流也。花卉的香气是在流动中为人所感知和享受的,王安石“遥知不是雪,为有暗香来”亦有此意。相比之下,“流”比“留”更加贴切,也更加生动。但,《墨梅图》中的“流”字亦为仅见。就书法的笔法及风格而言,《墨梅图》上的墨迹属于典型的王冕面目,而《墨梅卷》上书法则明显不同于王冕一贯的风格。

保利拍卖的《墨梅卷》上的题诗

多次在相同题材的画作上题写同一首诗是可能的,尤其是像《墨梅》这样的代表作,多次题写的可能性更大。但短短28个字,竟有5个字不一样,这是非常不合常理的。而书法风格明显不同,更加令人怀疑。我认为,这两幅画可能有一幅是伪作。《墨梅图》曾藏于清宫,且有乾隆皇帝的“御题”,其为真迹非常可信。而《墨梅卷》也传承有序,明清以来的著名收藏家项元汴、孙承泽、梁清标、王鸿绪、蔡秋蟾、李嘉福、程琦等递藏铃印,所题诗文与《画史会要》《石渠宝笈》的著录以及众多其他文献的记载一致,又拍出了1127万元的天价,其真实性似乎也无可置疑。但,精心布局、击鼓传花、接力作假的可能性不能排除。

不管两幅画的真伪如何,有一点可以肯定,即次句应为“个个花开淡墨痕”。“朵朵”比“个个”更加符合现代的用语习惯,这可能是被窜改并流传的主要原因。

附:本文所引古籍版本截图