印度外交部长苏杰生的儿子出版了一本名为《印度与世界》的著作。从书名就可以感受到印度人具有广阔的视野和宏大的抱负。

印度在世界舞台上的位置被刻意突出,这反映出印度民众普遍怀有强烈的民族自豪感。这种民族意识的凸显,体现了印度社会对国家认同的重视程度。从文化传统到现代发展,印度人始终保持着对本民族价值的坚定信念。这种民族主义情绪不仅影响着印度的内政外交,也塑造了印度在国际社会中的独特形象。随着印度的崛起,这种民族主义情结愈发明显地体现在各个领域,成为推动国家发展的重要精神力量。

印度精英阶层如何看待全球格局?根据这本书的观点,他们坚信印度要崛起为世界强国,首先必须处理好与北方邻国的关系。这一战略思维体现了印度对自身国际地位的深刻认知,也反映了其对地缘政治格局的独特理解。

这个国家在崛起时,侵占了周边地区的众多资源,唯有推翻其统治,我们才能获得发展的空间,实现更大的进步。

这种观点真的站得住脚吗?印度上层社会为何会有如此反常的认知?两国关系接下来会朝什么方向发展?

【看不清自我实力】

锡金这个国家,人口才60来万,规模很小,对印度来说根本算不上什么威胁。

印度方面察觉到,这无疑是一个唾手可得的机会。如果放弃,未免太过浪费。于是,锡金最终被并入印度,成为其内部的一个邦。

此外,该国与巴基斯坦之间一直存在边界争议,并时常以此为借口对我国进行挑衅。

印度一直怀揣着成为世界强国的抱负,这种雄心从其历史选择中可见一斑。为了实现这一目标,该国在1947年独立之际,便选择了一个颇具气势的国名:大印度斯坦联邦。这一命名不仅体现了其国家定位,更彰显了其对未来发展的宏伟愿景。从这一决策中,我们可以清晰地看到印度对国家地位和国际影响力的强烈追求。

提及“大”这个字,往往会不由自主地联想到曾经的“大”日本帝国。

尽管日本的名字里有个"大"字,但它的国土面积确实小得可怜。不过,这个"大"字背后隐藏着不容忽视的威胁。从历史上看,日本虽小,却有着极强的扩张野心,曾多次发动对外侵略战争。这种反差让人不得不警惕,一个面积不大的国家,却总想扮演"大国"角色,这种野心往往会带来灾难性后果。日本的"大"字更像是一种自我暗示,反映其不甘于现状、渴望扩张的心态。这种心态在近代史上已经给周边国家带来了深重灾难。因此,对于日本这个"大"字,我们需要保持清醒认识,既要看到其表面含义,更要警惕其背后的危险信号。

日本在20世纪初期试图通过所谓的大东亚共荣圈来实现其在亚洲的扩张野心。这一计划的核心是让日本成为亚洲的主导力量,并控制周边国家的资源和领土。为了实现这一目标,日本在1937年对中国发动了全面侵略,即抗日战争。这场战争不仅给中国带来了巨大的灾难,也严重影响了整个亚洲地区的和平与稳定。日本的侵略行为最终导致了其在二战中的失败,而中国则在付出了巨大代价后,成功捍卫了自己的主权和领土完整。

印度是不是也有这种念头?他们居然把西藏划入自己的版图,还说是我们占了他们的地盘,恐怕连西藏人民都觉得荒谬吧!

即便是高耸入云的喜马拉雅山脉,也难以阻挡你这位来自印度的朋友。

1962年,印度在边界地区挑起事端,中国迅速采取行动进行反击。面对中方的强硬回应,印度军队难以招架,最终选择撤退。

然而,他们对我国的野心不但没有减弱,反而越来越强烈。

印度首任总理尼赫鲁确立了一个核心理念,即实现国家强盛的愿景。这一目标成为了印度各项政策与行动的指导原则。

尼赫鲁为印度设定的目标是跻身全球前三强,仅次于美苏两大超级大国。在此基础上,他计划通过灵活的外交策略,逐步超越苏联,最终超越美国,实现印度成为世界第一强国的抱负。

出乎意料的是,中国率先实现了这一目标,从而成为了他们的主要竞争者。

从常理来看,我们首先要做的,就是仔细分析这位竞争对手的优势所在。

有没有什么值得学习的地方?怎么根据实际情况吸收这些优点,让自己也能受益?简单来说,就是看看别人做得好的地方,想想怎么灵活运用,变成自己的优势。关键在于结合自身条件,找到适合的方法,而不是照搬照抄。这样,我们才能从中学到真正有用的东西,提升自己的能力。

印度选择了一条不同的道路,他们认为自己在全球竞争中稍微落后于我们,目前仍处于世界第三的位置。然而,令人遗憾的是,我们国家已经率先占据了第二的位置。这就是我们的对手,我们必须时刻保持警惕,不容有失。

在制造业领域,我国在全球市场的占比超过30%,而他们却连3%都不到,这种差距简直是天壤之别。双方的发展路径和战略选择明显不在一个档次上,这种悬殊的对比直接反映出我们在这一领域的绝对优势。

在经济规模上,印度与中国存在显著差距。为了缩小这一差距,印度采取了一种独特的策略。与中国实施的人口控制措施相反,印度选择推行鼓励生育的政策,旨在通过增加人口数量超越中国,从而成为全球人口最多的国家。

这个国家的国土面积大约316万平方公里,却承载着庞大的人口规模,那么它在就业、医疗和教育等关键领域是如何应对挑战的?面对如此众多的人口,国家必须在这些基础服务方面找到有效的解决方案,以确保社会的稳定和公民的福祉。如何在有限的资源下,满足这么多人的基本需求,是摆在国家面前的一个重大课题。就业市场如何创造足够的岗位?医疗体系如何保证全民的健康?教育资源如何公平分配?这些都是需要深思熟虑和妥善处理的问题。国家必须通过合理的政策规划和资源调配,来应对这些复杂的社会需求,从而实现可持续发展。

当时,中国实施计划生育政策,目的是为了平衡人口增长和经济发展之间的关系。现在,我们已经成功解决了这一矛盾,该政策也随之退出历史舞台。

印度由于缺乏有效的人口控制政策,导致生育率居高不下。这种无序的人口增长带来了严重的社会问题,包括青少年怀孕现象普遍、酗酒成风以及家庭暴力频发等负面社会影响。这些问题的持续存在,不仅影响了印度社会的健康发展,也给其未来的人口结构和社会治理带来了巨大挑战。

南非实行的种族隔离政策,实在让人无法接受!这种制度将不同种族的人群严格区分开来,剥夺了大多数人的基本权利,造成了严重的社会不公。白人在政治、经济、教育等各个方面享有特权,而黑人和其他有色人种则被边缘化,生活在极度贫困和压迫之中。这种制度不仅违背了基本的人权原则,还引发了国际社会的强烈谴责。尽管南非政府试图通过各种手段来维护这一制度,但最终还是无法阻挡历史的潮流,种族隔离政策在20世纪90年代初被废除。然而,其留下的社会创伤和种族矛盾,至今仍在影响着南非的社会发展。

仅仅因为家族姓氏显赫,就自认为高人一等,这种观念合理吗?将人划分为不同等级,仅凭出身就判定谁尊贵谁卑贱,这种做法公平吗?

这本书的核心论点是什么?导致他们产生这种误解的根源何在?

【煽动本国敌对情绪】

在这部作品中,印度将我国视为主要对手,并对我们的各种行为进行了详细剖析。他们甚至将一些无意的举动解读为具有威胁性的行动,这种分析显然有些夸大其词了。

让我们听听小苏杰生的分析。中国在东南亚地区布局了三个重要港口:缅甸的皎漂港、巴基斯坦的瓜达尔港以及斯里兰卡的汉班托塔港。这些港口的建设运营,主要目的是为中国与外部世界的交流提供便利。

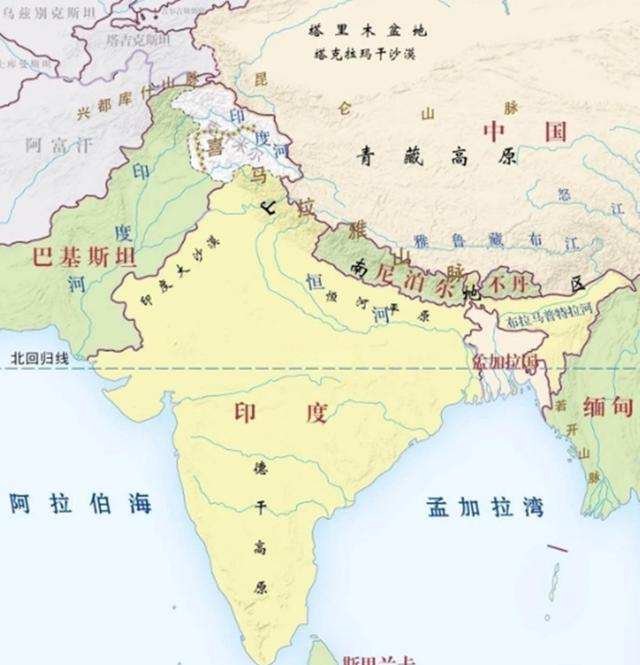

从地理位置上看,这三个港口分别分布在印度的不同方位。皎漂港处于印度东部,瓜达尔港坐落于印度南部,而汉班托塔港则位于印度西部。

印度地图看起来像个牛角,直直地伸向印度洋。苏杰生在书中提到,中国经营的三个港口,正好形成一个稳固的三角布局,就像一条锁链,把印度牢牢地固定在了印度洋区域。这种布局不仅增强了战略优势,还确保了在地缘政治中的重要地位。

中国在这方面的战略部署,更多是一种预防性措施。这条所谓的“锁链”实际上是为了应对可能出现的突发情况。只要印度不主动挑起争端,这条防线就几乎不会发挥作用。换句话说,它的存在只是为了确保安全,而不是为了制造紧张局势。

就像孙悟空头上的金箍,只要遵守规矩,它就是个装饰品。但如果你不守规矩,那就得吃点苦头了。说到底,只能怪你自己不守本分。

这种方法源于对过去一系列行动的分析和总结,从而形成了一种根本性的评估。

如果我们真的打算对印度采取行动,难道非得选择防守策略吗?以中国现在的实力,采取主动进攻的路线完全可行。看看美国是怎么做的,他们经常直接动用武力来解决问题。

小苏杰生忽视了这些事实,同样没注意到印度在经济和贸易领域多次故意制造摩擦,与西方联手对抗中国。这种行为与美国针对中国的策略如出一辙,频率甚至不相上下。

为何你们能如此行事?而我们连采取防御姿态都被视为不当?天降灾祸,尚可挽救;自招祸端,则无路可退。

这一切的根本原因在于印度自身的行为。

如果这些国家能像越南、巴基斯坦那样,开诚布公地与中国开展合作,即使港口建在他们的领土上,也不会像印度那样提出各种无端的猜疑。

别人对我没有恶意,我也不会去伤害他们,这就是换位思考。

实际上,这些港口虽然位于他们国家境内,表面上看是由我们负责管理,但所有的基础设施和运作方式都是完全照搬我们国内的体系。换句话说,港口虽然挂的是我们的牌子,但本质上还是按照我们的模式在运行。

合同期满后,双方可以选择是否续签。续约与否取决于双方的意愿,一方可以同意延长合同期限,也可以选择终止合作关系。这种决定通常基于双方对现有合作关系的评估和未来发展的考量。续约需要双方达成一致,若有一方不同意,合同将自动终止。

小苏杰生强调双方处于对等的沟通状态,他特别突出这一方面,意在凸显这种平等关系的重要性。他提出这一看法的核心,正是为了着重强调这一点。

这种做法旨在通过煽动国内民族主义情绪,引导其民众对中国产生敌视态度。

这还促使邻国对印度产生敌意,为政府后续出台相关策略铺平了道路。这种局面有利于印度高层在制定政策时占据主动,提前做好准备。通过这种方式,印度可以在处理与周边国家关系时掌握更多筹码,为未来的外交布局创造有利条件。

印度对我国与周边国家建立友好关系感到强烈不满,我国的基础设施建设已经延伸至这些国家的港口。

周边国家原本经济增速不及印度,但随着交通设施的大幅改善,其经济增长势头迅猛,这让印度感到前所未有的压力。这些国家通过加强基础设施建设,迅速推动了经济发展,使得印度不得不重新审视自身的竞争力。这种快速变化让印度意识到,必须加快自身发展步伐,以应对周边国家的崛起。

他原本指望美国能伸出援手,但美国自己也陷入了严重的困境,根本无力给予他所需的帮助。

当前,中印两国都处于经济快速增长阶段,印度对这种情况显然感到不满。尤其是双方在边界问题上的长期争议始终未能解决,这成为影响两国关系稳定性的主要因素,导致双方关系持续波动。

莫迪和苏杰生都期望两国关系能够保持平稳。

然而,在边界争议上,他们坚持强硬立场,拒绝让步,试图将我国领土划归印度版图,并坚称此举符合其法律权益。

这种做法实际上彻底破坏了双方协商的可能性,因为他们自始至终都缺乏真正解决问题的意愿。从一开始,对方就没有表现出足够的真诚态度,导致整个谈判失去了基本前提。这种行为使得两国之间达成共识的渠道被完全堵死,因为他们始终没有展现出应有的诚意。可以说,这种态度从一开始就注定了谈判的失败结局,因为双方缺乏建立互信的基础。

我国始终致力于维护双边关系的稳定,并采取了务实的外交策略。我们提出的方针强调双方应视彼此为发展机遇,而非潜在威胁。这一立场清晰明确,旨在促进互利共赢,避免不必要的紧张局势。通过这一方针,我们期望为两国关系的长期稳定奠定坚实基础,确保双方能够在相互尊重的基础上实现共同发展。

世界上工业大国有这么容易成功?以中国这么多的工厂,你电力受不了,不想做阿三做阿四吧!!!

印度早有部局。板倒中國,印度緩和是假最大陰謀隱藏著。中印水火不容。中國要提防印度狼子野心