以她刚去美国的时候,怕是那里的月亮比中国的要圆吧。

她刚去美国的时候,怕是那里的月亮比中国的要圆吧。

人们对她口诛笔伐,她曾经也道过歉,然而并没有卵用。

人们还质疑她的真诚。那么后来她怎样了呢?

01

01那年五月,马里兰大学的礼堂里挤满了人。

毕业生穿着黑色的学士服,脸上带着笑,

家长们在后排举着手机拍照,

空气里弥漫着兴奋和期待,也在期待着他的演讲。

她上台开始了自己的演讲。

她说,美国的空气清新甜美,充满了自由的味道,

而在中国,她得戴上口罩才能出门呼吸。

礼堂里安静了一瞬,接着是一片低语。

中国留学生们的脸色变了,有人皱着眉,

有人直接低头翻起了手机。

美国学生中则响起了零星的掌声,

带着点兴奋,像是在肯定她的“坦诚”。

她站在台上,笑容僵硬,似乎真的没料到会是这样的反应。

演讲的视频很快传到了网上,像一把火点燃了干草。

国内的网友炸了锅。

有人在评论区骂她忘了根,有人贴出昆明的空气质量数据,

证明她的话站不住脚。昆明市政府那年的报告清清楚楚,

全年空气质量优良天数占比高达百分之九十九多。

而美国,恰恰相反,空气污染问题在不少城市愈演愈烈。

杨舒平的言论像一面镜子,

照出了她对故乡的疏离,也照出了网友的愤怒。

她的名字一夜之间成了“崇洋媚外”的代名词,

铺天盖地的批评让她躲无可躲。

她试着在社交媒体上解释,

说自己只是想表达对美国的喜欢,可没人愿意听。

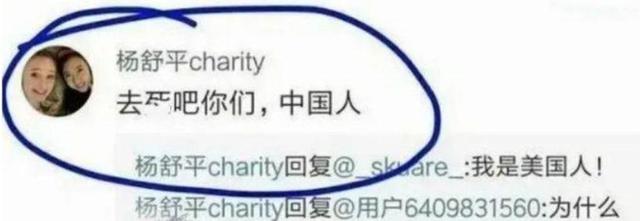

后来不知道为什么她的做法又表现的很极端,

甚至说自己是美国人,

这下人们又坐不住了,更是无法理解她。

02

02毕业后,杨舒平满心以为能在美国闯出一片天。

她投出了无数份简历,

简历上写着马里兰大学的硕士学位,

字面光鲜得让人挑不出毛病。

刚开始,的确有几家公司回了邮件,约她去面试。

她坐在玻璃墙的会议室里,手里攥着文件夹,

紧张地等着面试官发问。

可每次面试到最后,气氛总会变得微妙。

面试官翻看着她的资料,

偶尔抬头问一句:

“你在毕业典礼上的演讲,网上传得很广啊。”

她只能硬着头皮笑,试着解释那只是随口一说。

可是没有一会,她的面试就结束了。

她始终没有找到工作。

她渐渐明白,那些公司不是嫌她能力不够,

而是信不过她的人品。

日子就这样过着,她的邮箱里也都是拒绝她的信息。

后来她终于在一家小公司找到了一份工作,

办公室不大,工位挤在角落里。

他每天都尽量保持安静,整理文件,尽量不惹麻烦。

可同事间的闲聊总绕不开她的过去。

有人在她背后窃窃私语,

有人直接把她的演讲视频翻出来,

半开玩笑地问她是不是真的觉得美国空气更好。

她低头不语,但是心里也不是滋味。

2020年,疫情让公司裁员,上面也有她的名字。

理由很简单:业绩不够突出,团队需要“更合适的人”。

她收拾东西离开时,办公室里没有人应她。

03

03签证到期后,杨舒平就必须离开美国了。

后来她又去了韩国。

首尔的街道热闹又陌生,她租了个小公寓,

每天对着电脑投简历。

韩国的企业回复得更快,结果也是一样的冰冷。

她的名字并不是什么秘密,在网上到处可以搜到。

面试的机会少得可怜,即使有,

也总在背景调查后无疾而终。

她在韩国待了几个月,存款一点点见底,

生活像一潭死水。最终,她无奈之下,只能选择回国。

回到昆明,杨舒平觉得时间过去那么久了,人们应该都忘了。

可她错了。国内的企业对她避之不及。

人力翻开她的简历,

看到“马里兰大学”几个字,眼神马上就变了。

面试时,他们礼貌地问几句,然后就没了下文。

她试过换城市,投不同的行业,可结果都一样。

她的名字像一张标签,走到哪儿都甩不掉。

父母的家里安静得让人发慌,

饭桌上没人提她的过去,可沉默比责骂更重。

她坐在房间里,简历改了一遍又一遍,却不知道还能投给谁。

04

04杨舒平的故事没有停在昆明。

网上开始有人拿她和其他留学生对比,

那些在海外发表不当言论的人,

命运似乎都绕不开相似的轨迹。

留学生们在异国他乡,

面对文化差异和身份的撕扯,有人选择融入,

有人选择对抗,有人像杨舒平一样,

在迷雾里迷失了方向。

她的名字成了话题,也成了镜子,

照出了全球化浪潮下年轻人的困惑。

昆明街头,她站在那儿,未来的路在哪儿,她不知道。

05

05她的故事,也给众多中国留学生提个醒,

不管身在何处,

国家才是根、才是身处异地的后盾。

信息来源:

1、中国女留学生演讲称美国空气甜 被喷后杨舒平回应:没有贬低国家 搜狐网