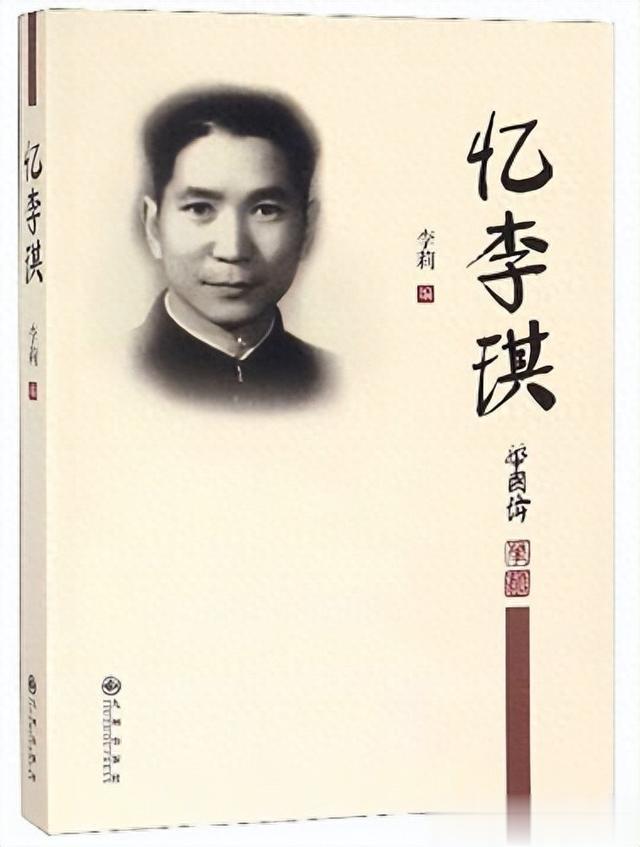

李琪(1914-1966),山西省临猗县的一位杰出人物,他虽因家境贫寒仅接受过五年私塾教育,却凭借着不懈的努力与好学精神,在文化、政治、历史及理论领域均达到了渊博的境界,成为了一位名副其实的实干家与智者。

在担任宣传部部长期间,李琪作为彭真的得力助手,积极贯彻“双百”方针,为文化艺术的繁荣发展做出了巨大贡献。然而,在动荡岁月中,他不幸遭到了“四人帮”的残酷迫害,最终英勇牺牲,令人扼腕叹息。

1964年春,当旗手打着京剧革命的旗号高调降临北京时,李琪作为宣传部长,被迫与她一同参与京剧的“革命”。然而,旗手推行的极左文艺路线及其跋扈霸道的作风,让正直的李琪无法苟同。从最初的尊重客气,到后来的尽量推托,再到最终的矛盾激化。

1965年春,旗手更是荒唐地要求北京京剧团《红岩》剧组前往重庆渣滓洞,戴着手铐脚镣“体验生活”。赵燕侠抵达重庆后,因身体不支、全身浮肿,只得请假返回北京。旗手得知后大为震怒,斥责道:“连体验生活都承受不了,如何能演好戏?对演员绝不能迁就!”面对无理指责,李琪及时找赵燕侠谈话,了解她的真实病情,并在《文艺战讯》上详细反映了赵燕侠的病情,直言:“演员生重病了也不能休息吗?”以此方式有力地回击了无端指责,成功保护了赵燕侠。

名演员马连良、张君秋、裘盛戎等人的拿手传统剧目,均因旗手的一句话而被禁演。当他们提出排演现代戏的请求时,旗手却又一概拒绝。对此,李琪坚决反对。早在1963年12月,他就明确指出:“演现代戏固然光荣,但演优秀的历史戏同样值得骄傲。”李琪坚守实事求是原则,反对剥夺老演员的艺术生命,他强调:“我们应当积极帮助裘盛戎等老演员排出新戏。”他不顾期数禁止“男旦”演现代戏的禁令,毅然支持张君秋排演了《芦荡火种》,同时还助力马连良、张君秋、裘盛戎等人排演了《年年有余》、《雪花飘》等现代剧目。

谈起传统京剧,就不得不提程砚秋了。

程砚秋(1904-1958),是我国近现代戏曲艺术领域中的一颗璀璨明珠。早在二十世纪二十年代,他便与梅兰芳、尚小云、荀慧生等一批极富创造力的戏曲艺术家共同活跃在戏曲舞台上。他们通过长期且富有独创性的艺术实践,将京剧旦角表演艺术推向了一个新的高峰,使其在众多行当中脱颖而出,引领京剧艺术迈向了一个新的里程碑。

程砚秋以其独树一帜的表演艺术在京剧舞台上大放异彩,他在唱、念、做、打各个方面均有着独到的造诣,尤其在演唱方面更是成就斐然。他不仅是一位杰出的表演艺术家,同时也是一位才华横溢的作曲家。他所创作的程腔新颖独特、感染力极强,一度风靡全国,成为京剧艺术中的瑰宝。程砚秋还是我国近代戏曲中首位系统论述导演问题的先驱者之一,他提出的“导演者权力要高于一切”等具体纲领,为戏曲艺术的创新发展提供了重要的理论支撑。

程砚秋在戏曲教育与理论研究方面也做出了卓越贡献。在他的晚年,他主要致力于教学与理论研究工作,培养了一大批才华横溢的学生。如今,这些学生们大多已成为现代京剧舞台上的中流砥柱。程砚秋对自己的学艺经历、表演心得、创腔经验等进行了深入总结与论述,著有《程砚秋文集》一书,为后人学习与研究戏曲艺术提供了宝贵的资料与借鉴。

京剧艺术向来重视基本功的训练。有句俗话说得好:“一天不练手脚慢,两天不练丢一半,三天不练门外汉,四天不练干瞪眼。”台上那短短的三秒钟,背后却是台下三年的辛勤付出。程砚秋学艺之初,师傅是让他学习武生的。小砚秋每天需要练习撕腿、下腰、虎跳、小翻、抢背等动作,一天到晚摔过来翻过去,累得腰酸腿疼。那时的师傅要求极为严格,说打就打,毫不留情。由于小砚秋身体瘦弱,腰腿也较为僵硬,练了一年之后,师傅对他仍是不甚满意。

后来,师傅发现小砚秋扮相清秀、嗓子出众,便让他改学旦角,专攻青衣。于是,小砚秋又开始学习踩跷、练翘功以及旦角的各种步法和姿势。走跷、跑圆场、趟马、赶路,侧步、碾步、碎步、退步、龙摆尾等跑跷动作,他都需要做到目不斜视、笑不露齿、袖不露指、行不动裙。即便如此努力,师傅仍是动手即打,从不手软。11岁那年,小砚秋在北京东安市场丹桂园首次登台,为芙蓉草唱开场戏,便引起了同行的广泛关注与赞誉。

程砚秋的头脑始终保持着清醒与睿智。他深知戏剧对社会负有劝善惩恶的重要责任,绝不应将戏剧仅仅视为供人娱乐消遣的玩意儿。因此,他对自己已经演出过的剧目进行了细致入微的分析与检讨,不断追求卓越与完美。

1930年,李石曾等人利用法国退回的庚子赔款创办了中华戏曲音乐院,并在北平设立了分院。程砚秋与金仲荪分别担任了北平戏曲音乐分院的正副院长一职。同时,中华戏曲音乐院还附设了中华戏曲专科学校,由焦菊隐担任校长,程砚秋与金仲荪则担任董事会董事。

1935年,焦菊隐赴法考察戏剧期间,由金仲荪接任校长之职。程砚秋始终积极参与中华戏校的重大决策与教学活动,为培养新一代戏曲人才倾注了大量心血。1940年11月17日,中华戏校不幸解散。但在十年多的时间里,学校共培养了德、和、金、玉、永五届学生,总计300多名优秀戏曲人才。

在学校的管理与教学中,程砚秋等人废除了体罚以及梨园行的一些陈规旧俗。在后台,他们不再供奉祖师爷、不再磕头;在台上,他们取消了“饮场”的习俗;在演出时,他们严禁服务人员搬动桌椅以干扰观众视线;他们拒绝参与社会上的堂会演出;在演出过程中,他们更是严禁随意添加噱头以哗众取宠。在教学方面,学校吸取了科班教学的优点,采取了边学习、边实践的教学方法。

在学生学习流派戏时,程砚秋等人反对他们机械地模仿他人,而是鼓励他们勇于创新、形成自己的风格。此外,学校还非常重视文化课的教学,开设了国文、历史、地理、算术、外语、戏剧史、音乐等多门课程,并聘请了一批专家、学者担任文化课教师。在课余时间,学生们还可以学习书法、绘画、乐器以及排演话剧等,全面提升自己的艺术修养与综合素质。

程派艺术的音色美是其声腔艺术中的一大审美特色。程砚秋先生发声醇厚、幽圆,给人以优雅、细腻的美感享受。他的发声方法具有独特的科学性,主要体现在以下几个方面:

咽音与共鸣:一般而言,趋于“明亮”的声音往往注重提硬颚,即所谓共鸣“靠前”。而程砚秋先生的声带音质,在他年轻时曾被称为“鬼音”。他根据自己的嗓音特点,创造性地运用了“脑后音”的共鸣方法。虽然“脑后”并无实际的声音存在,但其科学原理在于发声时咽壁直立后挺,软颚的“小舌”部位向脑后上方提起,仿佛要“冲出”后脑一般。这样的发声共鸣方式,在西方声乐中被称为“靠后”的共鸣。然而,尽管都是“靠后”,但西方的共鸣是辐射形的,而我们民族的共鸣则是集中形的。

各个部位的共鸣腔,对于任何一位演唱者而言,无论是自觉运用还是潜意识中流露,都是不可或缺的艺术法宝。只不过,不同的行当、流派,对于共鸣腔的侧重各有千秋。花脸行当尤为注重头腔、鼻腔、口腔以及胸腔的共鸣,力求声音浑厚有力,震撼人心。而在旦行之中,荀派则更加青睐鼻腔与口腔的共鸣,使得声音既清脆又灵动。相较之下,程派则独树一帜,侧重于头腔、口腔与胸腔的共鸣,因此其音色不仅深邃厚重,更带着一种难以言喻的凝重感,仿佛能直击听众的心灵深处。

在声乐演唱的广阔天地里,气息的控制无疑是一项至关重要的技艺。人的发声,实则就是气流与声带相互作用的奇妙结果,它既能爆发出如宏钟般响亮的声音,也能细腻如柔丝般轻拂心田。气息,作为发声的源动力,不仅决定了音量的大小,更影响着音色的丰富变化。因此,每一位有所成就的演员,都深知气息运用的重要性,并将其视为艺术道路上的必修课。

程砚秋先生,更是将气息的运用发挥到了极致。自他失音之后,再也无法像往昔那般轻而易举地发出理想的声音,但这却促使他对气息的控制达到了炉火纯青的地步。他能够巧妙地运用丹田之气,从下往上托举声音,使声音的着力点不再局限于喉头,而是借助气息的力量,推向脑海的深处。如此一来,不仅声带得以轻松自如,声音也愈发显得厚重而富有质感。

无论是高亢激昂的高腔,还是曲折婉转的低腔,程砚秋先生都能始终保持对气息的高度掌控,游刃有余。可以说,对于旦角演员而言,若缺乏这样出色的气息控制力,便很难真正领略到程砚秋演唱的独特魅力。

程砚秋先生那独具一格的音色,并非凭空而来,而是天赋、技巧与审美追求的完美结合。他擅长塑造悲剧性角色,那些辛酸痛苦、满腹冤屈的歌唱,需要源自内心深处的真挚情感。程砚秋先生所追求的“唱必须有感情”,与他的艺术实践相得益彰,使得他的演唱充满了一种内在的、无法抗拒的力量。

这种力量与他所塑造的人物形象紧密相连,仿佛天作之合,深深触动了每一位观众的心弦。因此,程砚秋并非盲目追求“圆润悦耳”的音色,而是巧妙地扬长避短,发挥自己的独特优势,追求“变化自如”的演唱境界,将激情与情感巧妙地融入每一个音符之中,赋予声音以丰富多彩的色彩与生命力。

梅兰芳先生,作为京剧“梅派”的开创者,不仅稳居京剧“四大名旦”之首,更是“世界三大演剧体系”之一——“梅兰芳体系”的缔造者。他的艺术成就,堪称全方位、系列化、深层次、高水准的典范。对梅大师艺术成就的研究,不仅是对他宝贵艺术经验与丰厚艺术资源的深入解读与传承,更为“梅派”艺术的表演提供了理性思辨与艺术实践的双重参照。

1952年12月,一场举世瞩目的“世界和平会议”在奥地利维也纳隆重召开。中华人民共和国副主席宋庆龄、郭沫若率领的高规格代表团出席了这次盛会。在这支由矛盾、马寅初、吴冷西、贺绿汀等众多杰出人物组成的代表团中,梅兰芳与常香玉两位戏曲演员显得尤为引人注目。他们肩负着以中国传统戏曲艺术呼唤和平的使命,在前苏联、匈牙利等地进行了精彩的演出。

梅兰芳以《醉酒》《别姬》片段展现了京剧的韵味与魅力,而常香玉则以《拷红·佳期》《花木兰·思家》等片段彰显了豫剧的独特风采。为了录制伴奏带,梅兰芳与常香玉搭乘最后一班飞机抵达,虽然两人在此之前已有过一面之缘,但这次共同的出行与演出经历,却让他们从陌生到熟悉,最终结下了深厚的友谊。梅兰芳亲切地称呼常香玉为“小妞”,两人在艺术与生活上相互切磋、共同进步。

在莫斯科的同台演出中,梅兰芳用河南话亲切地鼓励紧张的常香玉:“小妞,不要害怕。”还承诺如果她下不来台,自己会站在场门口为她圆场。常香玉在梅兰芳的鼓励下圆满完成了演出任务,而梅兰芳也由衷地赞叹她的表演让自己领略到了豫剧的魅力。

在常香玉请求指点时,梅兰芳更是毫不吝啬地给出了宝贵的建议。这次出访不仅让常香玉得到了大师的亲切指点与珍贵剧照,更对她日后的表演艺术产生了深远的影响。而梅兰芳也从常香玉的演出中看到了豫剧的独特之处,他们共同在国际舞台上展现了中国艺术的风采,用戏曲的形式传递着和平的呼唤。

在梅派剧目中,胡琴曲牌占据着举足轻重的地位。梅兰芳几乎在每一部新编古装戏中都巧妙地融入了舞蹈表演,并在唱腔中穿插器乐曲牌以配合身段与舞蹈的展现,从而开创了京剧“歌、舞、乐”三位一体的全新表演形式。这一创新不仅突出了他抒情高雅、含蓄温和的艺术风格,更为京剧艺术注入了新的活力与内涵。

以梅派名剧《贵妃醉酒》为例,其曲牌音乐布局便可见一斑。在这部传统经典剧目中,梅兰芳运用现实主义的表演方法,将传统的表演技术锤炼得简练精确,同时通过对京剧曲牌的精妙运用,使得这部戏在丰富人物思想感情与内涵的同时,也塑造出了诗意盎然的人物形象。

《贵妃醉酒》全剧以四平调腔系为核心展开乐思,委婉的行腔将杨玉环在奢华宫廷中幽怨失宠的心态刻画得淋漓尽致。剧中唱做并重,尤其是开场的【四平调】,更是京剧艺术中的瑰宝,演唱柔和舒缓却又饱含深情。梅兰芳的唱腔,每句尾音拖腔都带有微微下滑的韵味,加重语气的行腔特点,彰显了他唱腔的雍荣华贵。而在整场演出中,胡琴演奏的各种曲牌音乐始终伴随着杨玉环的心理变化,为观众呈现了一场视听盛宴。

全剧曲牌音乐布局精妙绝伦,仿佛一幅细腻入微的工笔画,缓缓展开在观众眼前。1. 开幕曲【朝天子】【二小开门】,如同晨曦初照,预示着一场视觉与听觉的盛宴即将拉开帷幕。2. 紧接着,【四平调原板】“海岛冰轮初转腾”那一段脍炙人口的唱段,杨贵妃以她独有的韵味唱道:“海岛冰轮初转腾;见玉兔,玉兔又转东升。那冰轮离海岛,乾坤分外明。皓月当空,恰便似嫦娥离月宫,奴似嫦娥离月宫。”随着歌声的流转,曲牌自然而然地转入了【二万年欢】,音乐与情感交织,引人入胜。

在这一段落中,同样是【四平调原板】,杨贵妃继续倾诉着她的心声:“好一似嫦娥下九重;清清冷落在广寒宫。”梅兰芳在此刻充分发挥了他的舞台剧表演才华,每一个动作都与音乐紧密相连。唱“好一似”时,他轻轻打开扇子,仿佛真的看到了嫦娥下凡;唱“嫦娥下九重”时,扇子扬起,左手往前一指,将观众的视线引向那遥远的广寒宫;而在“清清冷落”的四拍中,他并起扇子,双手抱肩,随着三步左右三看,缓缓蹲下身去,在末一拍“落”字唱出时,左手一投袖,站起身来,深情地唱出“广寒宫”,左手往里一指,仿佛真的置身于那清冷的广寒之中。

随着曲牌音乐的不断推进,舞蹈动作也随之变化,自然而然地转入了【二回回曲】,再唱“玉石桥斜倚把栏杆靠”,情感与音乐完美融合。4. 随后,【二散板】“长空雁”响起,音乐转而变得悠扬而深远,紧接着转入【反二万年欢】,情感再次得到升华。5. 在【二傍妆台】中,杨玉环以抖袖、整冠、开扇等细腻的动作,展现了她内心的复杂情感。6. 最后,【反二小开门】中,高、裴二力士及宫娥们向杨玉环进酒,整场戏在音乐与舞蹈的交织中缓缓落下帷幕。

董每戡在《中国戏剧史》中,将自万历至道光这三百余年的戏剧时期称为“衰落期”,他认为这一时期的作曲者已偏离了正确的艺术道路。而那些文人墨客所推崇的“雅声衰,俗乐兴”的道咸时期之后,却被他誉为“真正的戏剧艺术幸脱厄运”,是戏剧回归到其本质,重新站在了戏剧应有的立场上。更直白地说,就是戏剧再次回到了舞台,回到了广大民众之中。

在中国近代历史变革之前,戏剧在很长一段时间里,更多地成为了达官显贵和风雅文人的附庸,这种文化传统与中国古代历史紧密相连,具有极高的稳定性。然而,当近代的序幕缓缓拉开,传统戏曲所承载的文化精神,却逐渐显露出与新时代的格格不入。在北京、上海这样的繁华都市,戏园成为了人们社交和娱乐的重要场所,观剧不仅仅是一种艺术享受,更是一种社会交往的方式,它与整个城市的社会生活紧密相连,成为了城市市民生活方式的一种体现和不可或缺的部分。

戏园里,既有达官贵人的身影,也有贩夫走卒的欢笑,观众成分的复杂性导致了他们多样的嗜好,这些嗜好又反过来影响着舞台的动向,推动着演出技艺和风格的形成与发展。所谓的“变风”、“变雅”,其实都是随着观众市场的欣赏接受而不断变化的。戏剧被全面推向市场,市场的优胜劣汰原则发挥着至关重要的作用。

《梨园旧话》中曾记载,京城的观剧盛况如同繁华的都市,任何一丝的缺失都无法满足观众的心。各个戏园里,生旦净末丑各司其职,各有其主演和配角,构成了完整的演出阵容。而那些如程长庚、余三胜、张二奎、徐小香等名伶的出现,更是为戏剧界增添了无尽的光彩。正是市场与演出之间的这种良性循环,推动着近代戏剧不断向前发展,焕发出勃勃生机。

然而,尽管京剧现代戏的创作热情高涨,但除了少数剧目具有较高的艺术质量外,大多数作品都未能达到预期的艺术效果。究其原因,主要有三点:一是创作指导思想偏颇,过于注重颂扬革命战争年代的英雄人物,导致各剧院所创演的剧目主题单一,且英雄人物往往被符号化、平面化,缺乏深度和感染力;二是创演现代戏成为了一项政治任务,为了在预设的时间节点上演,剧目往往被仓促推出,编、导、演、音、美等各个环节都显得粗糙和不够精致;三是此时的京剧现代戏创演仍处于探索的初级阶段,如何用京剧的艺术形式来反映现当代生活,还面临着诸多未解的问题和挑战,因此内容与形式之间往往存在不协调的情况。