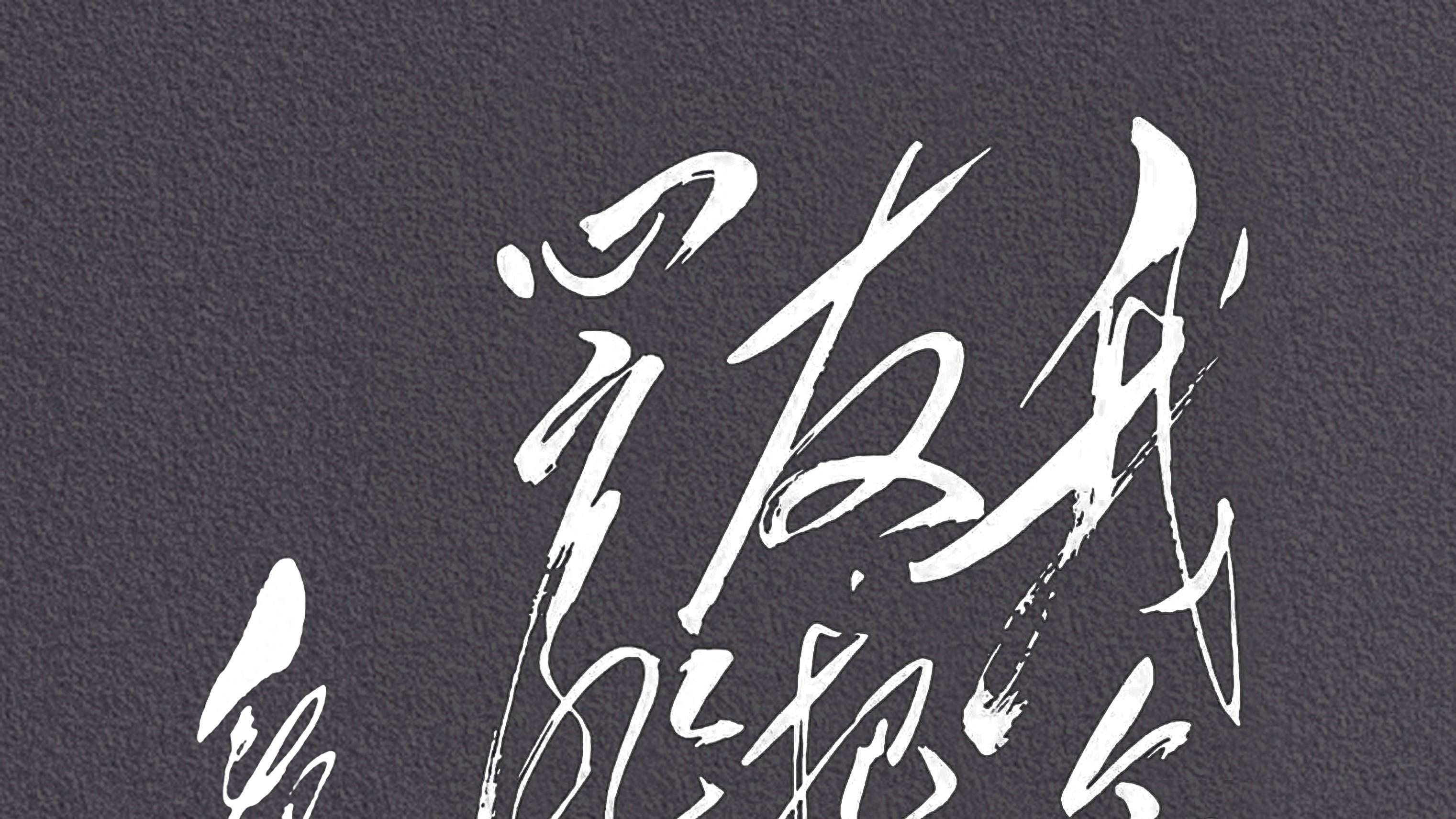

天刚亮。手机屏幕亮,表姐发图。我揉揉睡眼,点开图片,看到幅行书,墨迹未干,有八个大字。有个字吸引我。

午后,泡了第三壶茶,我才又仔细看这字。看着宣纸上墨痕,又看看左边落款,像祖父辨认药方那样,鼻尖快贴到纸上。

第一笔悬针竖,起笔尖锐。“喜” 左三点水,第二点带牵丝。右 “果” 横画短,竖弯钩弧线饱满。第二个字横折钩转折明显,有墨团。禾木旁有撇捺,“稻” 右半笔画分散。“菽” 是草书,上半简化为平行曲线,中间短竖穿 “又”。

看到 “千重浪” 三个字,我懂了之前为啥卡壳。“千” 字最后那笔捺,像镰刀似的,差点把纸划破。“重” 字最后两横细细的,跟 “浪” 字的三点水,有奇妙的平衡感。左边三点水,像奔涌的浪涛,右边 “良” 字稳稳当当。

再瞧后半句 “遍地英雄” 这四个字,笔势一下子慢下来。“遍” 字的走之底,写得像蜿蜒的田埂。“英” 字的草字头,就像两片舒展的桐叶。“雄” 字处理得最妙,本来是左右结构,写成了上下结构。“隹” 部的四横,简化成一道波浪线,好像雄鹰振翅时那模糊的影子。

1959 年,诗人重返故乡,目睹 “水利千条网,稻田万顷珠” 的景象,挥笔写下 “喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟” 这联诗句。“稻菽千重浪”,是农业丰收的真实场景。微风吹过,沉甸甸的稻穗和豆类作物层层叠叠,涌起千重绿浪。同时,它也是社会主义建设浪潮的隐喻,当时全国上下都在热火朝天地搞建设,一片蓬勃气象。“遍地英雄” 简洁地展现了一个历史性转变。农民曾是被压迫者,后来成了主人 。他们在土地上挥洒汗水,建设家园,每个人都是创造新生活的英雄。在夕阳的余晖与袅袅炊烟中,这些英雄们结束了一天辛勤劳作,一幅充满希望与活力的乡村画卷跃然纸上 。

这幅行书,把诗句精神诠释得很好。笔法灵动,结构险绝。线条有弹性,是运腕内劲使然,质感柔韧,像稻秆负重却不折断。书法家自由挥洒,将丰收喜悦、时代壮阔,化为纸上墨痕。看这字,能联想到稻浪翻涌;感受字的气势,仿佛能听到众人号子声。

此刻,我懂了那曾让我困惑的墨迹。“夕烟” 二字,写出了飘渺感,赞美英雄功成身退。炊烟融入暮色,田埂归于安静。历史丰碑,在每道犁沟、每粒谷穗中。恰似这行书收笔,看似随意,实则笔力深厚。

喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。