清明雨后,北方原野有湿气,湿气漫过麦苗。阿青倚在田埂上擦拭镜头,看到一面青砖墙,被吸引。墙体有斑驳的地方,上面有八个白色的字,字的形状蜿蜒,像游龙,最左侧落款模糊,看不清。阿青拿着手机,绕着墙走了三圈,拍照,照片里只有 “物”“月”“香” 三个字轮廓清楚。

阿青回到城里,把照片发到家族群。表舅说墙上的字是篆书,二叔猜是隶书,堂弟留学回来,说那些字像涂鸦。当晚,阿青截取照片中间残缺的字,发到书法吧。下面回复有五十多层,有的人说字是 “山”“用”“所”,有的人辨认出是 “日”“月”“寸”,但大家始终凑不出完整的句子。

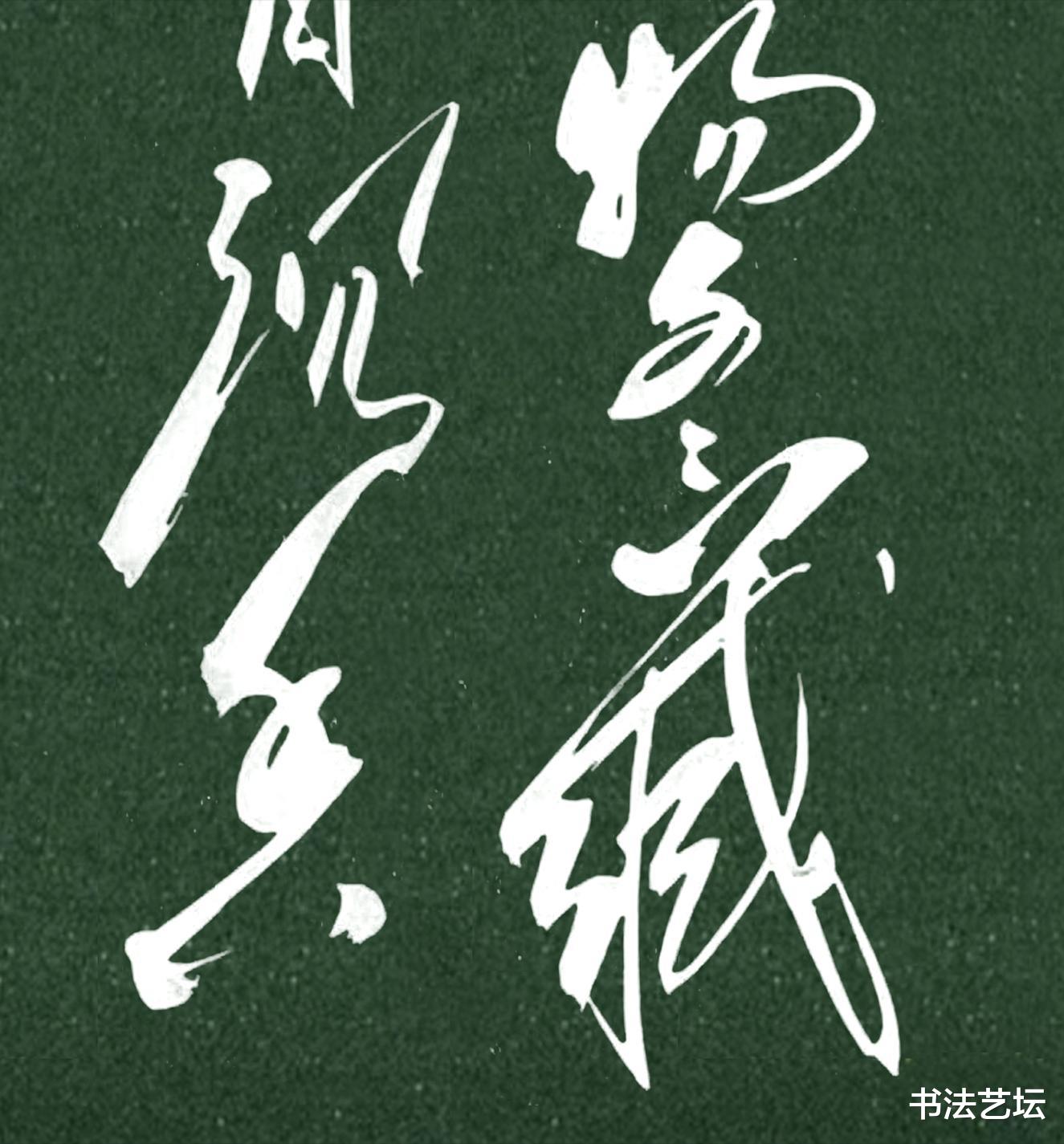

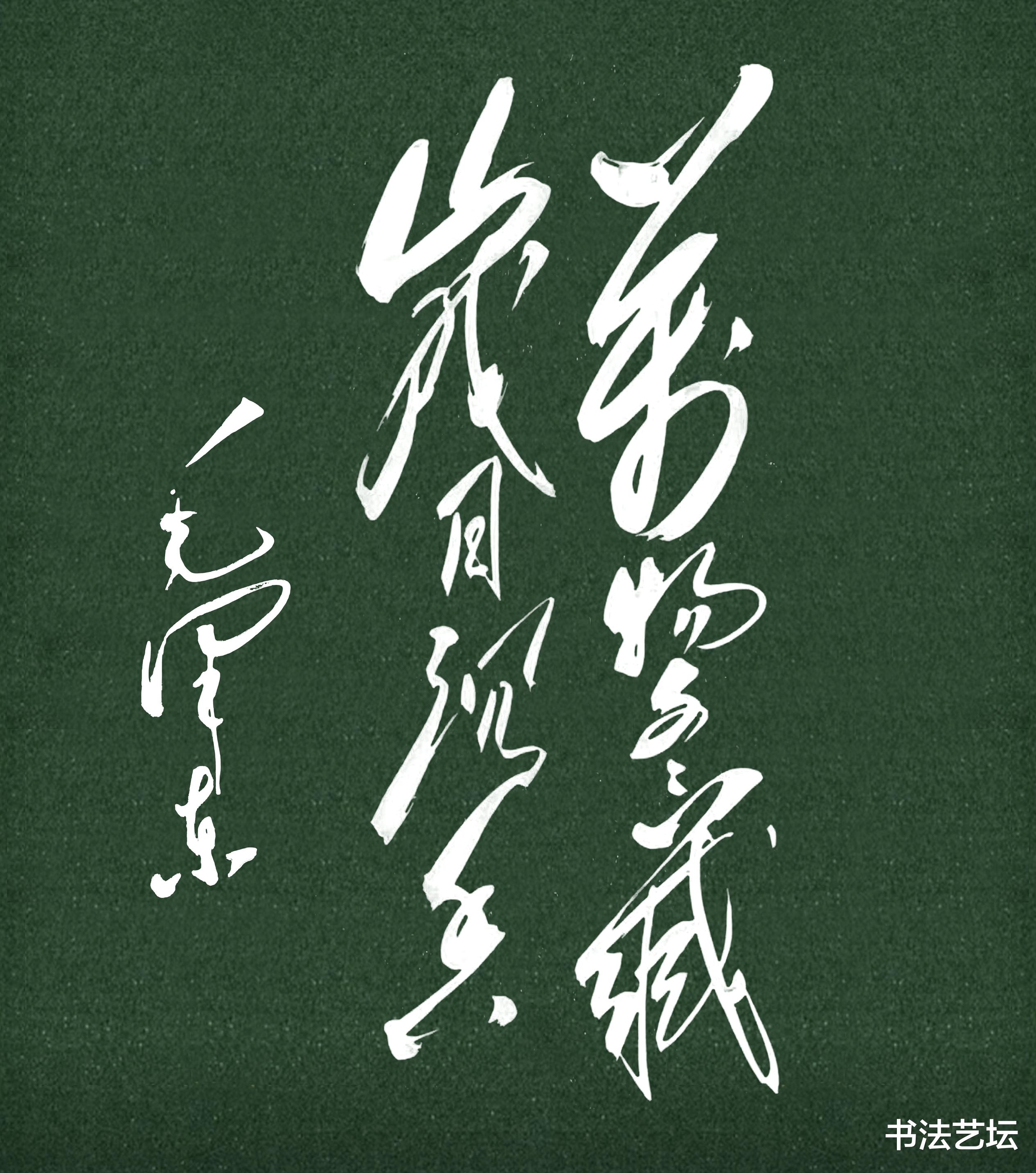

第四天,古玩店的林老先生摘下老花镜。在茶渍斑斑的案头,他拿着放大镜,把焦点停在 “藏” 字的悬针竖上。他指出,这个 “藏” 字左部 “艹” 头三笔连写,中竖略向左倾斜,运笔特征和米襄阳《蜀素帖》里的写法一样。接着,林老用毛笔蘸着普洱水,点在 “冬” 字的冰纹上讲解道,这个字的长横起笔是尖锋,收笔时重按,是典型的行楷写法。

之后,林老展开自己临摹的《颜勤礼碑》,把照片覆盖在 “月” 字旁进行比对。他分析说,颜体的竖画通常有弩势,但这个字的竖钩带有趯锋,由此可见书写者对孙过庭《书谱》中的使转笔法非常熟悉。突然,林老敲了敲桌面,让旁人快看 “香” 字的末笔,称这一笔呈现出草书的游丝,还牵连着右下方的飞白,明显有王铎书法的风格特点 。

林老移动指尖,八枚字逐渐显现。“万” 字的横折钩斜切而下,行笔采用裹锋,蕴含的内力让整个字看起来像苍鹰展翅。“物” 字的宝盖头与下部留白,呈现出一种虚实相间的状态 。“藏” 字的十一个笔画在绞转笔法中产生类似金石的质感。“岁” 字的最后两笔相互缠绕,给人一种时间凝固在砖墙上的感觉 。

林老从博古架上拿下康熙年间的《佩文韵府》。在泛黄的竹纸册页间,“万物冬藏” 条目下明确记载:“《礼记・月令》中说:孟冬之月,天气上升,地气下降,天地闭塞,进入冬藏状态。” 而 “岁月沉香” 则引自明代高濂的《遵生八笺》:“寒炉史卷,残雪诗心,点上一炷沉香,其韵味悠长可抵百年。”

暮色降临,林老将照片用镇纸压在宣纸上,对阿青说:“你看这幅字,横画都是仰势,竖画多为悬针,转折处方笔与圆笔交替,明显融合了魏碑和唐楷的结构。” 他忽然轻声一笑,又说:“最妙的是通篇的疾涩感,‘万’字起笔像锥子画沙,‘香’字收笔如同屋漏的痕迹,快慢间尽显节奏。”

阿青看向窗外,灯火已逐一点亮。她此时突然理解了那面墙的意义。北方风沙积年累月留在砖缝间,就像记录着岁月;而书法家则以笔为工具,在漫长时光里留下了独特的痕迹。这书法作品中的每个字,都像是一封未曾开启的信件。晨光洒在 “冬” 字上,大雁飞过 “藏” 字的飞白笔触,炊烟萦绕在 “香” 字的篆体笔画旁,那些被岁月尘封的信息,正慢慢被解读出来 。

万物冬藏 岁月沉香