刚迈进姥姥家院门。就听见里屋传来低沉的争论声。几位舅舅围在八仙桌旁,脑袋凑一块儿。他们眼睛都盯着桌上的宣纸。我放下书包,喊了声 “舅 ——”。这才有人才不情愿地扭过头。

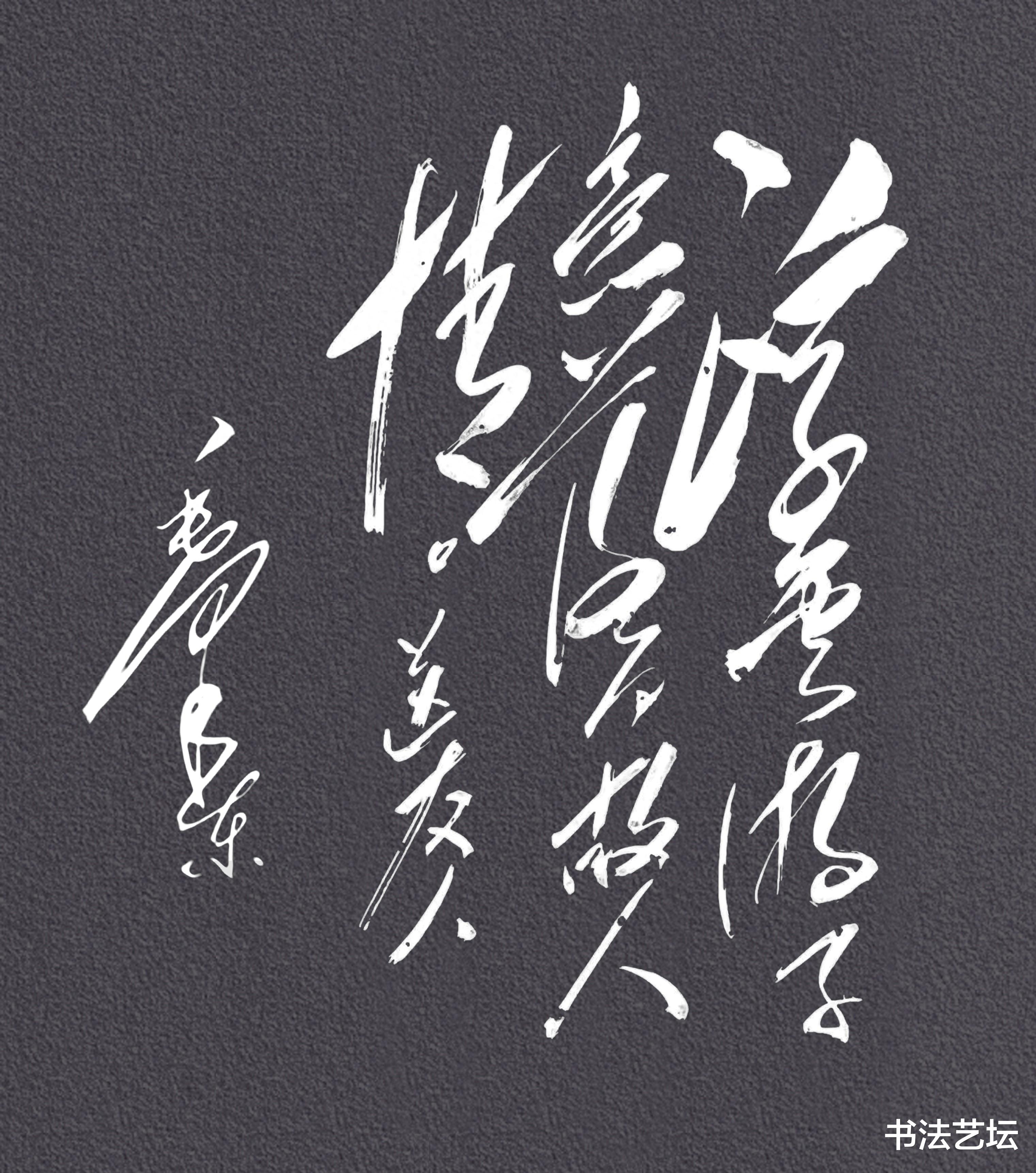

“妮儿看看,这到底写得啥呢?” 大舅推了推老花镜。手指都快把纸角抠出褶子了。我凑近那张斗方。宣纸上是黑底白字。笔画看似杂乱,却有一定秩序。在左下方的落款处,几个小字写得很紧凑。

先认落款。我拿放大镜,镜片下,笔画连接处能看出 “某年月日书” 轮廓。再看正文,宣纸上有十团墨渍。第一团有三道竖痕,中间细,是 “浮” 字悬针竖;右边两点一捺,是 “云” 字笔画。

我说:“舅,开头是‘浮云’。” 二舅反驳:“明明像‘古奉’!” 他手指粗糙,指着 “浮” 字中间点画。我顺着看,墨点像 “奉” 字秃宝盖。但竖笔向下,不是 “古” 字笔势。

辨认草书时,为看清第三个字,拿茶几上玻璃杯当放大镜。“游子” 的 “子” 好认,最后一横很直,中间 “子” 写成狂草像蝌蚪甩尾。四舅提出 “意落”,指两团墨迹,左边三点水像三道抛物线,右边 “日” 字框歪扭且面积大,我本想否定,却发现框里短横像落日光影。“落日故人情” 的 “故” 最难认,五舅说右边是 “攵” 旁,我坚持是反文旁,争论激烈时,发现 “故” 字最后一捺很直,朝 “情” 字 “青” 旁延伸。“情” 字里 “青” 下的月字旁写成狂草虽凌乱,细看有篆书笔意。

认完最后一个字,窗外暮色已进屋子。舅舅们静静看我用马克笔在复印件上勾画笔顺。那些被拆开的偏旁部首,在白纸上重新排列。“浮云游子意,落日故人情” 这十个字写好时,最固执的大舅也扶着桌沿,往后退了半步。

这是李白《送友人》里的名句。当年李白在谢亭送别友人。马叫声中,他望着远山。原野上的绿色,一直延伸到马蹄边。浮云飘动,恰似游子的路途。落日缓缓下落,就像故人不舍的眼神。这十个字,把送别场景描写得十分生动。就连那离愁,都好似书法里的飞白一般。

再看原作,狂草线条形态生动。“浮” 字最后一笔竖弯钩,像云絮被山岚托着。“游” 字的三点水,似马蹄溅起的溪水。“落日” 的 “日” 字框,倾斜度大,却稳稳兜住里面三横,如同古铜镜映着西沉残阳。“故人情” 的 “人” 字,撇捺伸展得很开,几乎超出纸面,仿佛要迎接所有离别。

握着复印件走出院子,月光洒在狂草书法作品上。墨迹在夜色里灵动起来,好似千年前马蹄声传来。那些被我们讨论分析的笔画,此刻又连在了一起,让人想起诗仙的豪迈呼喊。这时,我忽然懂了舅舅们为何沉默。当文字以墨迹呈现,历史不再只是书本上的印刷字,而是借笔锋展现出往昔岁月的风貌。

现在,轮到你了。屏幕前身处数字时代的你,仍在探寻文字之美。手指划过这行草书,能感受到掌纹间的墨香。那些被键盘遗忘的笔顺,在笔画中重新出现。也许,下次拿起笔,我们写下的不只是字符,还有五千年灿烂的历史文化。

这正是:狂草未狂人先狂,十数字里见疏狂。且把鼠标当管城,书到山河皆故纸。

浮云游子意,落日故人情!送友人。