沙飞被誉为“中国新闻摄影之父”,一生致力于用镜头记录时代,然而这位杰出的摄影家却因一桩离奇的命案而悲剧收场。究竟是何原因,让这位本应以影像留名青史的大师,最终走上了不归路?下面小史就带大家一起了解一下。

沙飞

1912年,沙飞出生在广州一个富裕的药商家庭。自幼他便享受着优越的教育资源,为他日后的成就奠定了坚实的基础。年仅20岁,他便凭借出色的才能成为汕头电台的特级报务员,工作稳定且收入颇丰。

1932年的汕头,虽然战火尚未波及,但社会的动荡已经暗流涌动。在闲暇之余,司徒传沉浸在书海中,尤其钟爱鲁迅先生的著作。每当新书问世,他总是迫不及待地购买,通过阅读领略社会的千姿百态,深刻感悟人生真谛。也正是在这个时期,司徒传意外地接触到了摄影,这个新兴的艺术形式立刻点燃了他的热情。

他拿起相机,开始记录底层人群的生活瞬间。街头乞讨的孤儿、辛苦拉车的人力车夫、码头上挥汗如雨的工人……这些画面深深地触动了他的心灵,让他更加深刻地体会到了民族的苦难。心怀梦想的司徒传,毅然辞去了安稳的报务员工作,踏上了充满挑战与激情的摄影之路。

沙飞一家

1936年的一天沙飞偶然间翻阅到了一本外国画报。那本画报记录了萨拉热窝事件。沙飞浏览着这本画报,他的内心被深深触动,仿佛全身的血液都在此刻沸腾。他意识到,自己终于找到了真正热爱的事业。他决心也要像那位摄影记者一样,用自己的相机,去捕捉那些真实且震撼的历史瞬间。他渴望通过自己的镜头,让世人能够窥见历史的真相。

在1936年的9月,沙飞毅然决然地离开了汕头,舍弃了原本安稳的生活,踏上了充满挑战与未知的摄影之路。随后的10月,他踏上了前往上海八仙桥全国木刻展览会的旅程,在那里他有幸遇见了一直以来深为敬仰的偶像——鲁迅先生。

在这场盛大的展览中,沙飞怀着无比崇敬的心情,为鲁迅先生拍摄了一组又一组的照片。他变换着不同的角度和场景,捕捉着鲁迅先生不同的风采。而这些珍贵的照片为我们留下了鲁迅先生永恒的影像。

沙飞和妻子

就在沙飞还沉浸在为鲁迅先生拍照的喜悦中时,一个令人悲痛的消息传来——鲁迅先生病逝了。这突如其来的噩耗让沙飞感到深深的哀痛,他立刻赶往了鲁迅先生的家中。

在那里他久久地站在鲁迅先生的遗体旁,深情地凝视着这位伟大的文学家,最后他深深地鞠了三个躬,以表达自己对先生的敬意和缅怀。他拿起相机,拍下了鲁迅先生最后的容颜。这些照片成为了沙飞一生中最珍贵的宝藏。

在鲁迅先生的葬礼上,沙飞听到了一个震惊的消息。有人窃窃私语,说是鲁迅先生其实是被一位日本医生所害。据说这位主治医生虽然是个日本人,但他并没有全心全意地为鲁迅先生治疗,反而用某种隐秘的手段结束了鲁迅先生的生命。尽管这只是传言,但对于沙飞来说,这个消息却在他的心中种下了仇恨的种子。

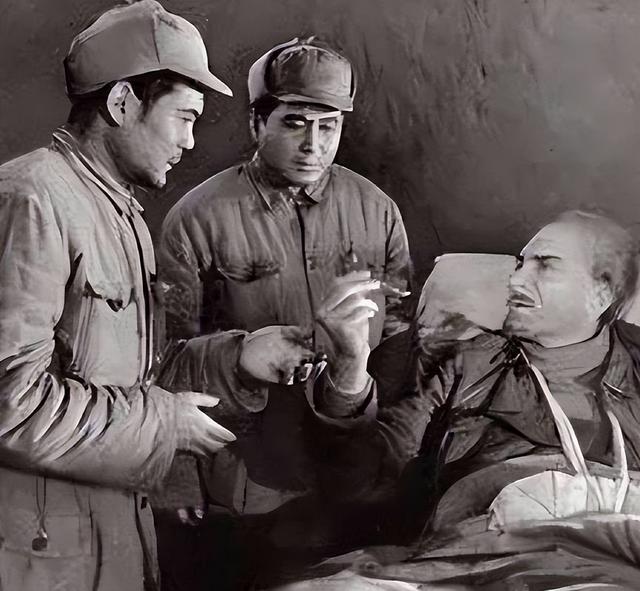

沙飞给白求恩拍照

1937年八路军平型关大捷,沙飞闻讯热血沸腾,立刻奔赴前线采访。他深入五台县,与聂荣臻师长面对面,用相机记录下了八路军的英勇。从此沙飞的战地记者生涯拉开帷幕。

不久后沙飞再次踏足五台山,这次他是以特派记者的身份,深入河北采访杨成武支队。他的才华与热情得到了聂荣臻的赏识,从而成为八路军中首位专职新闻摄影记者,并改名“沙飞”。

在聂荣臻的领导下,沙飞用新闻摄影宣传抗日,举办摄影展览,吸引了众人目光,包括白求恩医生也前来观看。聂荣臻对沙飞的作品赞不绝口,鼓励他继续放大照片,让更多人看到真实的战争与英雄。沙飞的照片送到延安,受到了毛主席等领导人的高度评价。

鲁迅

1941年《晋察冀画报》创刊号如期问世。第一期画报以“平型关大捷”为主题,刊登了一系列八路军伏击日军的震撼照片。这些照片清晰地再现了战斗的全过程,生动地展现了八路军的英勇和敌人的惨败。画报在根据地引起了强烈的反响,极大地鼓舞了军民的士气。甚至日军也注意到了这份画报的影响力,专门发布通告悬赏缴获。

为了保证画报的顺利出版,沙飞和同事们竭尽全力解决物资短缺的问题。他们巧妙地利用废胶片,经过清洗和重新涂布感光乳剂,使其焕发出新的生命力。沙飞的肺病在夜间赶工中日益严重,但他却从未放弃,始终坚守在工作岗位上。

在发行方面,他们也面临着诸多困难。为了避开日军的严密检查,他们不得不将画报裁成小块进行藏匿。无论是藏在运输物资的车底下还是缝在衣服夹层里,他们都竭尽所能地将这份宝贵的画报传递到每一个角落。

军分区

根据地的交通员们更是发挥聪明才智,想出了在驴肚子下面挂竹筐运送的绝妙办法,成功地将画报送到各个村寨。随着时间的推移,《晋察冀画报》逐渐发展成为一份备受瞩目的大型画报。

除了战地新闻外,还拓展了根据地建设、群众生活等丰富多彩的专题报道。画报社还积极培养了一批来自基层的农民摄影记者,他们用相机记录下许多感人至深的故事,为画报注入了新的活力。

1945年春天,沙飞组织摄影队深入基层拍摄了一组反映根据地春耕生产的照片。其中一张名为《春种》的照片以其新颖的构图和深刻的内涵脱颖而出。这张照片后来被多家海外媒体转载报道,成为展现中国抗战精神的一张名片。

沙飞给聂帅拍照

在《晋察冀画报》的工作期间,沙飞始终坚持“新闻性与艺术性相结合”的原则。他深知每一张照片都承载着历史的厚重与艺术的灵魂。因此他始终以最专业的态度对待每一张照片,力求在真实记录历史的同时,也展现出画面的艺术魅力。

1948年,华北画报社正式成立,沙飞被任命为主任,就在这事业的巅峰时期,他因严重的肺结核病倒,不得不住院治疗。然经过长达一年多的治疗,沙飞的健康状况逐渐好转,人们都以为他即将重返工作岗位,继续他的新闻摄影事业。

然而在他康复出院的那天,沙飞在两名警卫员的陪同下准备离开医院。在临行前他突然要求警卫员叫来一位日本医生,咨询关于外出时药物的携带和注意事项。日本医生耐心地为他解答,并开具了两种必备药物,叮嘱他外出时要充分休息,以免病情反复。

沙飞和好友

就在日本医生准备离开之际,沙飞却突然拔出手枪,朝他开枪。这一举动让在场的所有人都惊愕不已,日本医生应声倒地,血流不止。医院的工作人员迅速赶来,对日本医生进行紧急抢救,同时制服了沙飞。面对众人的质问,沙飞面无表情地回答道:“他是日本人,日本法西斯曾杀害了多少中国人?”

尽管医生们全力抢救,但日本医生最终还是因伤势过重而离世。这一事件在医院内外引起了轩然大波,人们纷纷议论着沙飞的举动。这位日本医生并非战俘,而是一位远道而来的国际友人,他用自己的医术为中国人民服务。

聂荣臻得知此事后,深感痛心。他下令医院出具沙飞精神状态的证明,并展开调查。医院的主治医生在报告中明确表示:“沙飞精神状态正常。”面对这一结论,聂荣臻无奈地在报告上签字,决定对沙飞执行死刑。

沙飞给聂帅拍照

事实上沙飞在入院治疗期间就已经表现出不正常的精神状态。他时而和蔼可亲,时而暴躁易怒,举止反复无常。在得知治疗他的医生是日本人后,他更是表现出了强烈的抵触情绪。这些异常迹象并未引起大多数人的关注,只有少数人察觉到他可能患有精神问题。

当时精神病医院尚未普及,无法对沙飞进行专业的精神鉴定。这使得沙飞的精神状态一直未能得到及时有效的干预和治疗,最终导致了这场悲剧的发生。

沙飞在被处决后,组织上专门发布指示,澄清此事仅是沙飞的个人行为,并无反革命意图,因此他的家人和儿女并未受到牵连。组织承诺负责抚养其后代,为这场悲剧带来了一丝温暖。

沙飞

沙飞离世后,留下了五个年幼的儿女和遗孀王辉。在沙飞离世初期,王辉每天都会带着孩子们前往郊外,到他的坟前悼念。这个习惯一直持续到她们搬家离开石家庄。然而当她们再次回到这座城市时,却发现曾经埋葬沙飞的地方已经发生了翻天覆地的变化,沙飞的棺椁也经历了多次迁移。尽管她们多次探寻,但始终未能找到沙飞的确切墓地,这成为了她们心中永远的痛。

随着十一届三中全会的召开,全国各地开始重新审视过去的冤假错案。沙飞的家人也看到了为沙飞平反的曙光。她们根据沙飞生前战友和病友的证词,向有关部门提出了申诉。沙飞的老战友们也纷纷站出来,为他的平反奔走呼号。

在北京军区军事法庭的重启调查下,沙飞案经过了长达五年的深入核查。最终法庭认定沙飞在精神失常的状态下误杀了日本医生津泽胜,因此不负刑事责任。1986年5月,法庭正式撤销了原判决,恢复了沙飞的军籍和名誉。同年6月北京军区纪律检查委员会也恢复了沙飞的党籍。这个被世人遗忘多年的名字终于重新回到了人们的视野中,沙飞的家人也得到了应有的救赎。

合照

沙飞案的平反让家人感到欣慰,也让许多新四军老将领感慨万千。叶飞将军曾对沙飞的儿女们表示:“我们新四军当初就缺少你们父亲这样一位优秀的摄影家。”然而沙飞案的平反也让当年签署处决书的聂帅陷入了深深的愧疚之中。

尽管他知道当时的处决是无奈之举,但内心的自责却难以消除。当得知沙飞案被平反后,他感慨地说:“沙飞是好同志,做了大量的工作,是有贡献的。”2004年,沙飞的女儿王雁拜访了聂家,与聂帅的女儿聂力进行了深入的交流。

当聂力得知当年是自己父亲签署了沙飞的处决书时,她瞬间泪流满面。王雁见状赶紧安慰她,表示她们并没有怨言,也理解当时聂帅的无奈之举。这次会面让两人的心灵得到了沟通,也为这段历史画上了一个圆满的句号。

图片来源于网络