《射雕英雄传:侠之大者》的票房惨败,像一记响亮的耳光,打醒了还在做武侠梦的电影人。这部耗资数亿的"巨制",用惨淡的票房证明了一个残酷的事实:在流量至上的时代,武侠精神早已成为资本的祭品。

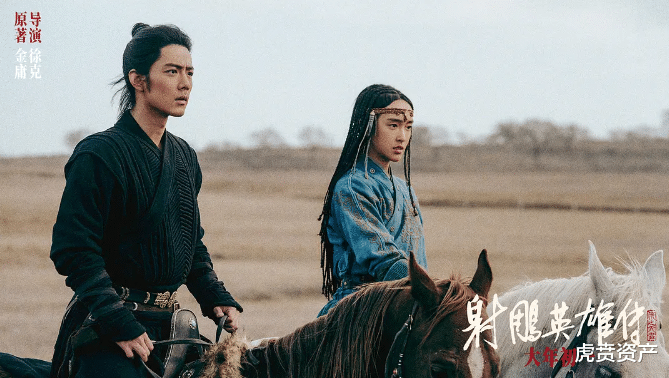

徐克用他惯用的视觉魔法,将金庸笔下的江湖包装成了一场奢华的视觉盛宴。大漠孤烟、江南水乡、华山论剑,每一帧画面都精致得像是旅游宣传片。但这种精致恰恰暴露了电影最大的软肋——在华丽的外表下,武侠精神的内核早已被掏空。郭靖的"侠之大者"变成了空洞的口号,黄蓉的机敏沦为肤浅的卖萌,人物的灵魂在特效的狂轰滥炸中支离破碎。

选角更是灾难性的。当流量明星们用僵硬的演技诠释着金庸笔下最具生命力的角色,观众看到的不是侠之大者的气度,而是资本运作下的提线木偶。这些被粉丝经济裹挟的演员,既撑不起郭靖的家国情怀,也演不出黄蓉的灵动狡黠,最终将经典角色异化为一场尴尬的cosplay秀。

电影对原著精神的背离更是令人痛心。金庸笔下的江湖,是家国天下与儿女情长的完美统一,是侠义精神与人性光辉的深刻诠释。而这部电影却将这一切简化为快餐式的打斗场面和肤浅的情感纠葛。当"为国为民"的宏大叙事被降格为流量密码,武侠电影的精神内核也就随之崩塌。

《射雕英雄传:侠之大者》的票房惨败,折射出当下武侠电影创作的集体迷失。在这个流量为王的时代,武侠电影似乎已经忘记了何为真正的侠义精神。当创作者们沉迷于视觉奇观和明星效应,金庸笔下那个充满理想主义色彩的江湖,终将沦为资本游戏中的一粒尘埃。这不仅是武侠电影的悲哀,更是整个时代的文化困境。武侠已死,不是死于观众的遗忘,而是死于创作者的背叛。