一、江左风流:从东山隐士到庙堂砥柱

谢安(320—385),字安石,陈郡阳夏(今河南太康)人,生于晋室南渡后的风雨飘摇之世。少时风神秀彻,为王导所重,然其性淡泊,屡辞征辟,隐于会稽东山,与王羲之、许询、支遁游,或泛舟剡溪,或挥毫竹下,时人叹:“安石不出,如苍生何!”

四十岁方应桓温之邀出仕,历任吴兴太守、侍中、司徒,淝水之战运筹帷幄,以八万北府兵破苻坚百万大军,捷报至时,犹从容弈棋,淡然道:“小儿辈已破贼。”然其毕生最得意者,非功业,而在以名士胸襟化入笔墨,开东晋文人书法“清虚玄远”之境。

二、笔墨从容:乱世中的文人雅韵

谢安书法承卫夫人、王羲之法脉,却自成一格:

虚和简淡:以行草见长,笔势舒缓若云卷云舒,《中郎帖》中字字疏朗,墨色枯润相生,米芾评其书“山林妙寄,岩廊英举”;

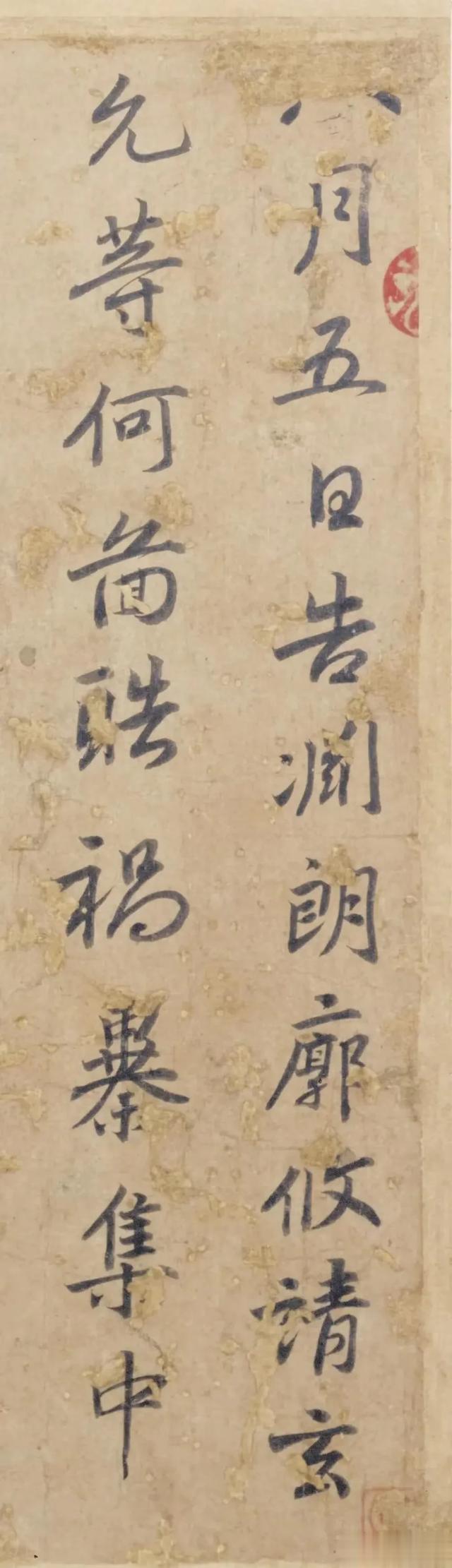

章法玄远:善以空白造境,《八月五日帖》仅七行,行距宽若松间明月,张怀瓘谓其“逸气纵横,如瑶台青琐,映带林泉”;

文人互鉴:与王羲之书札往来频密,《寒切帖》中羲之问疾,谢安答以行草,二帖并观,可见晋人书仪之风流。

其书迹多散佚,唯《谢安伯帖》摹本藏台北故宫,字势如孤鹤游天,宋徽宗瘦金体跋曰:“晋谢安清迈,真墨皇也。”

三、兰亭余韵:雅集背后的书道精神

永和九年兰亭雅集,谢安位列四十二贤,虽未列诗魁,却以书道参悟玄理:

曲水流觞:其坐次近羲之,观《兰亭序》挥毫,叹“逸少此书,直抵庄生逍遥”;

玄言论书:尝谓“书法如参禅,须得无心”,支遁笑答:“公之笔墨,正是般若”;

家族书脉:侄女谢道韫“咏絮才”名动江左,其行书《登山帖》存谢家清逸,或得安石亲授。

晚年隐居东山墅,集子侄讲论书道,谢玄、谢琰皆承其笔意,梁武帝评:“谢氏书法,如孤松独立,玉山将崩。”

四、政治笔墨:棋枰上的美学博弈

谢安以书法为政术,墨痕中暗藏庙堂智慧:

缓带轻裘:淝水战前书《与兄谢万书》,字迹从容,稳前线军心;

以书化戾:桓温欲诛王坦之,谢安疾书《洛生咏》示之,温观其墨韵清和,杀意顿消;

临终绝笔:病笃时手书遗表,请解职归隐,笔势枯淡如秋叶飘零,晋孝武帝见之泣下:“朕失长城矣!”

其书作《每念帖》中“每念君,一旦知穷,烦冤号慕”数字,笔锋忽转激越,似见名士面具下的苍生悲悯。

结语:孤云出岫 墨润千年

谢安一生,以名士风流执掌乱世乾坤,以从容笔墨书写家国忧思。其书法如东山之雾——看似清淡无痕,却滋养了江左三百年的文脉土壤。今日观其残帖,犹见一袭宽袍老者,左手执棋,右手挥毫,棋枰上纵横的是天下大势,笔墨间流淌的则是华夏文人“达则兼济,隐则自修”的永恒理想。