《路南柯》是一首致敬所有在保家卫国战争中英勇牺牲的烈士的挽歌。歌词描写了两处场景,从三个不同视角回忆缅怀烈士忠魂,其中篇幅较重的是前阙歌词描写的,退役老兵在中元节放河灯祭奠战友的情景。

先了解一下中国传统的民俗节日-中元节。

中元节是农历七月十五日,它与上元节(农历正月十五)、下元节(农历十月十五)合称“三元”。农历七月十五是秋季的第一个望日,被认为是阴气生成后第一个月圆之夜,也是下半年第一个阴气隆盛的日子。所以中元节也被称为“鬼节”或“盂兰盆节”,是中国传统祭祖的节日。

放河灯是中元节常见的民俗活动。传说在中元节这一天,地府门开,鬼魂会到人间来,人们在河里放河灯,让河灯顺水漂流,用以寄托自己的怀念与祝愿。放河灯的意义之一是祭祀逝去的亲人,将自己的思念和祝福传递给亡灵,为他们祈福消灾,让他们在另一个世界感受到温暖;放河灯的意义之二是超度孤魂野鬼,为鬼魂照亮道路,帮助他们找到往生的方向,让他们能顺利地度过冥河,到达转生的道路。

河灯的制作材料多种多样,常见的有纸、竹子、木板、荷叶等。简单的纸河灯用彩纸折成小船形状,中间放上蜡烛即可。如果使用竹子或木板,则可以制作出更坚固、更复杂的河灯,有的还带有精美的雕刻。河灯的样式除了常见的小船形状外,还有莲花形状、动物形状等。这个习俗体现了中国人对先辈的敬重以及对生死轮回的一种理解。

下文从歌词的前阙、中阙、后阙中的三个视角,顺序来分析一下《路南柯》歌词的含义。(以下解读纯属个人见解,不代表刀郎先生的创作本意。)

一,前阙 老兵视角 中元放河灯 老兵忆故人

你藏在哪一层遥远的泉台蒿丘

泉台是古代传说中阴间的台阁,后指黄泉。陈毅元帅的《梅岭三章》中有“此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗”的诗句,意为牺牲后在阴间也要召集旧部与反动势力战斗到底。“泉台”常被用来指代死后的世界,它是一个比较含蓄的表达死亡后归宿的词语。

蒿丘是长满蒿草的土丘。坟墓通常因无人打理,时间久远而长满野草,所以“蒿丘”也指代坟墓。

“九泉之下”、“十八层地狱”等代表黄泉的词语都有量词,在宗教和民间流传的说法,黄泉是有分层结构的,所以“哪一层”这一问是关联到黄泉的构成。

这句是一位战后归国的退役老兵,在中元节这一天祭奠阵亡战友时,发出的慨叹和对战友灵魂的呼唤:“战友啊!你战死他乡,被埋在哪里的墓穴,灵魂又在黄泉的哪一层?”

潸然又张帆 一夜浮萍更漏断

潸然来自于成语“潸然泪下”,意为流泪的样子。

张帆是起航之意,歌词中指放河灯于河面,河灯开始顺水漂流。

浮萍是没有根的水生植物,歌词中指像浮萍一样随水漂流的河灯。

更漏是古代的一种计时工具,也叫“漏刻”、“漏壶”,常见的有水漏和沙漏。它的工作原理是在容器内装载一定量的水或沙,通过小孔流出,然后根据剩余的分量来判断时间。“漏断”也可以单独成词,表示漏刻里的水或沙已经流完,代表一个计时周期的结束。漏断在很多语境下表示夜深,时间很晚的意思。歌词中老兵不会真正在每一只祭奠的纸船上放一个漏壶,所以“更漏断”是一种意象,代表某种意义的时间走到尽头。

这句的意思是:老兵潸然泪下,将纸河灯放于河面,看它像浮萍一样随水漂走,心中默祷:“河灯啊,你就带着我的祝福,漂流一整夜导引他们,直到往生路上的时间尽头吧。”

靠着些微弱的光亮人们涌向

往日错过的渡口 来时未尝的险滩

如果将“人们”理解作人民,那么“渡口”与“险滩”就代表烈士们用生命开辟出来的康庄大道,在和平之后可以供人民随意穿行。但是对于人民,险滩已经不险了何用“尝”呢?人民以前未曾经过,也不应该用“来时”修饰!“微弱的光亮”又是何所指呢?词句间似乎无法自洽。

如果将“人们”理解为烈士的亡魂,那么“微弱的光亮”就是指河灯上引路的烛光,“渡口”和“险滩”当指战争时期战士们经历过的水道关隘和险要之地。但是“渡口”为什么是“错过的”?“险滩”又为什么是“未尝的”?意思好像难以贯通!

结合上下文,上文“张帆”指代开始漂流的纸河灯,下文“解脱”关联放河灯的作用“超度亡魂”,本人倾向于这样理解:“人们”指代烈士的亡魂;“微弱的光亮”指代河灯上引路的烛光;“渡口”指代奈何桥的渡口;“险滩”指代忘川河的险滩。

在民间传说对阴间的描述中,忘川河岸是乱石险滩,奈何桥边有冥差撑舟摆渡亡魂。“渡口”与“险滩”同时也是一种隐喻,渡口象征生死转换的节点,是过渡到另一个世界的关键;险滩则代表转生过程中的困难和考验,是对生前善恶的一种衡量。两者都是轮回中的“关卡”。

因此这句的意思是:藉着河灯上引路的微弱烛光,烈士们的英魂纷纷奔涌向,往日投胎时错过的奈何桥边更好的渡口(指往日挑错了渡口,投到了战争年代,因而牺牲,如今可以重选),和到来人世间之前未曾走过的忘川河的险滩(指在阴间再走险滩的话要避开从前走过的,不要重蹈覆辙)。

在解脱的绝口把形骸置于辉章

绝口通“决口”,是指堤岸被水冲出的缺口,引申意为突破口、宣泄口。

解脱的决口是指在解脱过程中的突破点或契机,呼应前文放河灯的作用,指超度成功,亡魂转世之前的一个瞬间。

形骸是指烈士的遗骸。因为战争,无数战士牺牲在海外。经过国家之间的邦交共识,近十年间,我国陆续迎回了若干烈士的遗骸还乡。

辉章是“光辉的篇章”之意,指代史册。

这句的意思是:(在河灯烛光的导引之下,英魂们得到超度。)当你们在解脱的刹那,你们的遗骸以及你们为国捐躯的英勇事迹,都将被载入史册。

月圆桂枝上 一更红烛笏满床

月圆是指当天中元节、七月十五的月亮。

桂枝象征高洁与美好的品质,古代科举中“折桂”一词表示科举及第。此处引入桂枝的意象,是表示在缅怀的时候联想到逝者生前的光彩和荣耀。

一更是晚上7时-9时,天已入黑。此处是交待距离前文“张帆”放河灯时,已过了一段时间,纸船已经漂远。

在祭祀场合使用红烛,含义是以一种比较积极的方式看待生死,寓意着生命的延续。处理过白事的朋友应该知道,亲人离世时,在厅堂点上白烛,寄以哀悼、不舍、缅怀的情绪;到葬礼结束后,屋子里会换上红烛,以热烈、温暖的情感来纪念,象征先人的生命在后人的记忆和祭祀中得以延续。歌词中的红烛,表示追悼告一段落,点上红烛,换以积极的方式祝愿亡魂安心转生。

笏满床出自于《旧唐书・崔义玄传》,是关于唐朝郭子仪的典故。“笏”是古代大臣上朝时拿着的、可以在上面记事的手板。一个家族中多人在朝为官,他们所用的笏板相应也多。郭子仪有七子八婿,他们皆为朝廷显官。在郭子仪六旬寿辰时,子婿皆持笏板前来祝贺,以至于笏板摆满了床榻。郭子仪是唐朝四朝元老重臣,战功显赫,有宽广胸怀,功高盖主却主不疑,位极人臣然众不嫉,穷奢极欲而人不非,得以明哲保身八十五岁而终。笏满床比喻世家大族繁荣辉煌,家门福禄昌盛、富贵寿考。

这句的意思是:中元节一轮圆月挂上枝头,时当一更天,老兵见纸船漂远,在坟头点上红烛,回忆起战友们生前的荣耀,心内感叹道:“若不是战争所误,你们有幸像郭子仪一般福寿年高,现在早已经子孙满堂、家族兴旺了!”

只盼着重泉相见的来不及忏悔啊

重泉是指地下很深的地方,即人死后的归处,与“九泉”的意思相近。

老兵忏悔的事情应该是:在残酷的战场上,战友伤痕累累,我没能够“带”他回家;战争胜利但音讯断绝,我只能“代”他回家;伫候多年,头发都白了,一直“待”他回家,想不到迎来的只是他的骸骨。

这句的意思是:在战场上出生入死的时候,只盼望着战死沙场,到黄泉再相见。想不到现在生死殊途,从前想做而没能做到的事情,我想当面向你忏悔都已经来不及了呀!

眼前风烛皆故人 草头露珠黄

风烛即风中残烛,指每个坟头上点着的蜡烛。

草头露珠黄意思是坟头小草沾着的露珠映衬出黄色,表示小草已枯黄,意指坟墓已历经时日。

这句的意思是:我眼前看到的,坟头的每一根蜡烛,都代表着曾与我并肩作战的,逝去的每一位战友,他们长眠于此已经好些时日了呀!

我在流光的奏章里写下青天白日

可怜你的名字签在量产的石碑上

流光指如流水般逝去的时光。奏章是古代臣子向帝王呈递的意见文书。流光的奏章是指在岁月变迁中留下的历史记录。

青天白日从句意看并不代表某一件物品,而只是字面意思-晴朗的天空和明亮的太阳,与阴霾、晦暗相对,表示光明的、光辉的。

“签”相对于“刻”,显得轻描淡写、不痛不痒。

“量产”代表普遍性,也凸显不受重视。

这句的意思是:我这样一个退伍老兵,都可以在战争的历史记录里留下光辉的一笔,可怜你的牺牲,只换来名字被轻描淡写的签写在如出一辙的石碑上。

哎呀那是我们的忧悲流向江之东方

归去了归去了罢 朝着阳之初升的方向

东方是太阳升起的方向,代表着新生、希望和光明。河灯流向江之东方,象征引导亡魂走向新生之路,得到解脱,在另一个世界开启新的旅程。

这句的意思是:哎呀!那河灯上承载着我们这些劫后余生的老兵们的忧伤悲痛,漂流向江河的东方,你们都跟着指引回去吧,向着太阳初升起的方向,到另一个世界开启新的旅程吧!

二,中阙 英魂视角 故土埋忠骨 他乡遗孤魂

当泥土以炉火与我们虚构山河

瀚海以沉默置换着阴阳起落

前句的主语是“泥土”,谓语动词是“虚构”,宾语是“山河”。“炉火、我们”是用来修饰“泥土”的后置定语,表示“泥土”的成分里包含有“炉火”和“我们”。因此“我们”指代烈士的骸骨、“炉火”指代焚化、“泥土”指代埋葬骨灰的土地。

虚构山河是一种隐喻的表达,山河不是地理意义上的山川河流土地,而是一种基于记忆和精神传承的虚构想象。从精神层面来说,无数烈士的奉献和牺牲构建起来的“山河”是一种理想的、象征着国家尊严和民族精神延续的存在。正是因为烈士的献身,国家的疆土才得以存在并具有神圣不可侵犯的意义。每一位烈士的事迹和精神都融入了人们对国家历史和文化的认知中,随着时间的推移,这些记忆和精神构建起了一个宏大的叙事体系,就像“虚构”出了崇高理想的山河画卷。这是一种基于精神价值虚构出来的壮美山河形象。

瀚海指沙漠,歌词中泛指像沙漠一样的荒凉、贫瘠、杳无人烟、环境恶劣的地方,包括荒山野岭、穷山恶水等等。

沉默代表无人问津。

阴阳起落除了表示时光流逝轮转,还有生死轮回交替的意思。

这句的意思是:当我们的形骸被焚化被埋葬,与土地融为一体,我们的精神同时为祖国的历史山河画卷添砖加瓦的时候,还有多少我们的战友,倒在沙漠、穷山恶水之间,任由风沙无情掩埋无人知晓,在时光飞逝中,孤苦伶仃的灵魂独自饱受着生死考验。(意思是我们的遗骸被迎接归国,已经算是幸运的了。)

腐烂了所有语言的顷刻就坠落了罢

语言是人类用于交流的一套符号系统,它的沟通功能表现于口头;它的记录功能表现于文字;它的存储功能表现于记忆。腐烂了所有语言,就是说对于某人某事,人们不再谈论,文字没有记载,记忆全部消失。在影视作品里有一种观点:“死亡不是真正的死亡,当最后记得你的人彻底将你遗忘,才是真正的死亡。”说的就是这个意思。

坠落相对于前文的“解脱”,是另一种灵魂的归宿方式。解脱通常是灵魂得到生人的祭奠引导,得以转生再世为人;坠落是坠入地狱,连轮回的机会都没有。

这句的意思是:(接上句,指殒命于他乡瀚海的烈士)你们的牺牲无人知晓,你们的事迹无人提及,当历史缺失了记载,当国家和人民都彻底将你们遗忘的时候,你们的灵魂(因为无人导引)将会坠入地狱深渊吧!

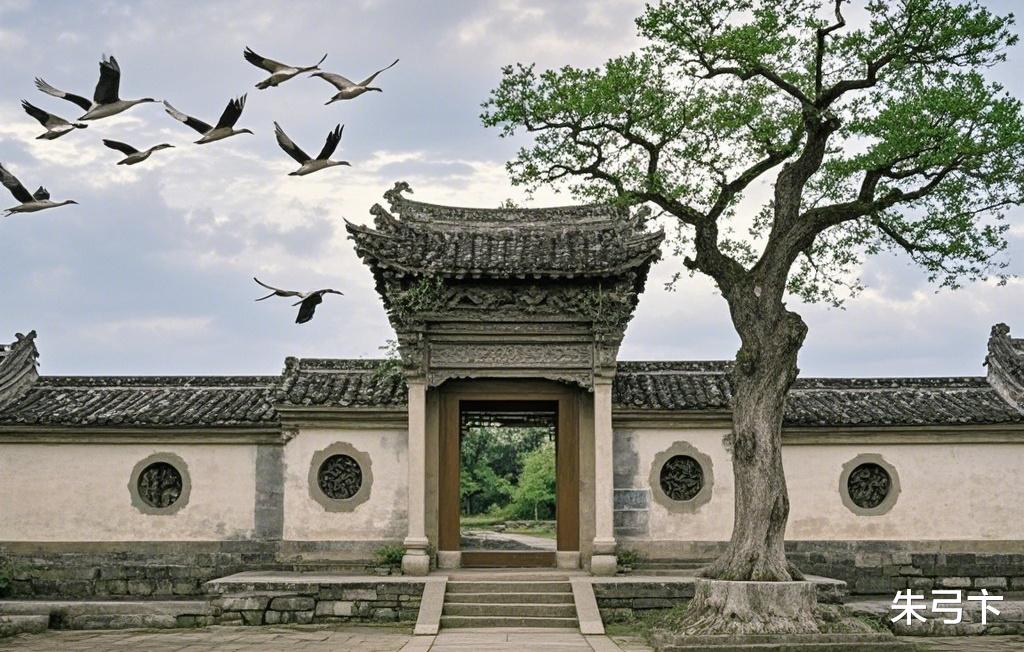

古宅门前路南柯 归雁复几何

这句是点题的句子,“南柯一梦”的典故出自于唐代李公佐的《南柯太守传》。故事是说:淳于棼在门前的槐树下喝醉了酒,恍惚间被两个使者邀请上车,马车朝着一个树洞驰去,来到了一个名为“大槐安国”的国家。在这里,淳于棼受到了国王的礼遇,迎娶了公主并上任为南柯太守,将南柯郡治理得很好。他和公主也生了五男二女,家庭美满,官场得意,荣耀一时。然而后来敌国入侵,淳于棼作战失利,公主也因病去世,他逐渐失去了国王的恩宠。最后,国王让他离开大槐安国。淳于棼从梦中惊醒,发现所谓的“大槐安国”不过是槐树底下的一个蚁穴。他在梦中经历的富贵荣华、起伏兴衰都如同泡影。

古宅不是指某一座建筑,而是一种指代“家”的意象,每一位战士心中都有一所心灵归属的古宅。

路就是“归路”,回家的路。

因为鸿雁有随季节南迁的习性,所以归雁是一种回归的意象,象征着漂泊在外的游子对家乡的眷恋和回归的心愿,体现了人们内心深处对家的归属感。(呼应了《镜听》末尾的“南飞雁”)

这句的意思是:在异国他乡舍生忘死战斗的战士们,他们都盼望着有朝一日能踏上回家的路,回到心目中的那所归属的古宅,想不到这念头竟成了遥不可及的梦,最终如归雁一般能成功返回家乡的又有几人呢?

我在流光的奏章里写下青天白日

可怜你的名字签在量产的石碑上

哎呀那是我们的忧悲流向江之东方

归去了归去了罢 朝着阳之初升的方向

这一段重复了前文的副歌部分,回归到老兵的视角抒发出一段伤怀:

我这样一个退伍老兵,都可以在战争的历史记录里留下光辉的一笔,可怜你的牺牲,只换来名字被轻描淡写的签写在如出一辙的石碑上。哎呀!那河灯上承载着我们这些劫后余生的老兵们的忧伤悲痛,漂流向江河的东方,你们都跟着指引回去吧,向着太阳初升起的方向,到另一个世界开启新的旅程吧!

△至此中元节放河灯祭奠战友的场景描写告一段落,镜头一转,进入下一个场景——思妇闺中盼郎归的场景。

三,后阙 家属视角 妹妹徒盼望 哥哥永不还

月上东山啰 泪呀泪涟涟

晚睡的秋虫儿 一对对在我窗边

那秋虫儿叫呀 叫得我那远行的人儿啊回来啊

我的窗儿 我的窗儿上啊

秋虫儿叫呀 哥哥你回来啊

我的窗儿 我的窗儿上啊

秋虫儿叫呀 哥哥你回来啊

我的窗儿 我的窗儿上啊

秋虫儿叫呀 哥哥你回来啊

我的窗儿 我的窗儿上啊

秋虫儿叫呀 哥哥你回来啊

“东山再起”这个词虽然强调的是重新奋发,再有作为,但是单看“东山”这个地名,表达的是回归故土、重拾初心之意,所以“东山”也可以被用来指代家乡。

在一些古诗词中,秋虫常被用来烘托思念的氛围。例如张仲素《秋夜曲》:“秋逼暗虫通夕响,征衣未寄莫飞霜。”,李白《长相思》:“络纬秋啼金井阑,微霜凄凄簟色寒。”。歌词中的秋虫儿叫也是起了渲染思念情绪的作用。

这一段歌词,主要是描写一位闺中女子,垂泪盼待远征情人尽早归来的情景,但是她不会了解,她的哥哥永远都不会回来了!

(此情此景与《镜听》中的女主境遇非常相似,极有可能两处实为一人,女主并未身死,在此延续《镜听》中从未响起的五更鼓的剧情。)

四,结构分析三个视角诉思忆四种命运溯根源

对于《路南柯》,世人可能迷醉于歌词之雕文织采、攀今揽古,赞叹于歌中家国情怀的恢弘宏大,极少有人辨析到,刀郎将叙事层次建构得如此精妙!

三个视角:如上文所述老兵视角、英魂视角、家属视角,分别从不同的立场出发,抒发对友人、情人的思念与追忆。

四类人群,余将之归纳简称为:A退役老兵,B归国英魂,C瀚海孤魂,D闺中女子,他们的命运是孑立的,同时又是交织的。

这种叙事方法类似于电影中的蒙太奇手法,通过对不同场面、镜头的组合,以制造特定的艺术效果。例如两条情节线单独描写,分别叙述,同时推进,初看互不相干,随着剧情的深入,到某一个契机,事件交织在一起,这种是平行蒙太奇。又如将两条情节线频繁地交替剪接在一起,互相影响相互依存,最后事件汇合在一起,这种是交叉蒙太奇。

举个例子,《刺杀小说家》这部电影同时运用了平行蒙太奇和交叉蒙太奇的手法:现实世界与小说中的奇幻世界并行发展,是平行蒙太奇的手法;频繁地在现实世界和小说世界之间交叉切换,如小说中的赤发鬼受伤时,现实中的李沐也会相应地受伤,两个世界的情节相互影响、推动,这种是交叉蒙太奇的手法。

在《路南柯》歌词中,当A退役老兵看着河灯漂远,点上红烛悼念故友时,D闺中女子正在窗前垂泪,听着秋虫儿叫声思念情人。此时“月圆桂枝上”之月,与“月上东山”之月,可能同是中元节这晚同一时辰的月亮,但老兵与女子在不同的空间又互不相识,等于两条情节线单独描写,同时推进。末了也许女子思念之情人,与老兵悼念之战友,竟是同一帮出征的战士,那又将事件糅合在一起了。这种叙事类似于平行蒙太奇。

当A退役老兵悼念B归国英魂时,对“故土埋骨”这件事感叹道:“我在流光的奏章里写下青天白日,可怜你的名字签在量产的石碑上”,而B归国英魂对C瀚海孤魂感怀时,对同一件事“故土埋骨”有不同的看法:“当泥土以炉火与我们虚构山河,瀚海以沉默置换着阴阳起落”。这两条情节线主体不同,但反映的都是对“故土埋骨”这一事件的态度,它们互相影响:A为B感到不值,而B为C感到惋惜,他们都是关心战友多于关心自己!意见的分歧牵涉到C瀚海孤魂与A退役老兵的关系,歌词中没有明说,通过B的串联,可知到头来ABC他们根本就是曾一起出生入死的战友,只不过C音讯全无,骸骨也没有被迎接归国,A也就没有在中元节之夜为他祭奠祈祷。事件最后又糅合在一起了。这种叙事类似于交叉蒙太奇。

除了以上手法,刀郎还为角色加入许多情感的转折变化,让读者能看到人物的“弧光”,令角色变得丰满立体。例如A退役老兵放河灯时的“潸然”,盼着重泉相见的“忏悔”,“可怜”战友名字签在量产的石碑上,“忧悲”流向江之东方,等等,润饰丰富了老兵的形象。

若问,《镜听》描写战事后方家属视角,它的姊妹篇《路南柯》,会不会以描写前线战士的视角为主的冲锋陷阵、枪林弹雨?这是常理的推测。然而《路南柯》呈现出来的,是出乎意料的描写战后时空,战争影响下的阴阳两隔的多角色诠释,着墨于描写人性、情感和生命体验,令作品显得细腻而深刻。四组角色截然不同的际遇与命运:

A退役老兵——战后生还→归国退役→历史记录里留下青天白日的光辉→自责忏悔

B归国英魂——牺牲于他乡→骸骨被迎接归国→焚化→故土埋骨→精神为历史虚构山河→名字被签在量产的石碑上→灵魂得到河灯导引→解脱→事迹载入史册

C瀚海孤魂——牺牲于他乡→被瀚海风沙掩埋→腐烂了语言被所有人遗忘→坠落

D闺中女子——情人出征独守家中→等待经年情人未返→继续等待(闺中女子等待的情人,最有可能是C瀚海孤魂这类人群,因为A和B虽然一生一死,但都是归国了,起码有个音讯。C的牺牲无人知晓,对于女子而言,情人永远在生死未卜的状态,女子只能继续等下去。)

四种命运皆悲苦,追根溯源,都是战争惹的祸!刀郎借由受战争影响的人物命运逆溯,深化升华“谴责战争、倡导和平”的主题,手法高明至极。《路南柯》以一夜之祭祀,斥半世之战祸;以咫尺之幸存,哀天涯之忠魄,高度浓缩人物关系与事件始末,构思之巧妙堪比“一日百年”的《雪山飞狐》。若说将《花妖》拍成电影必定精彩,余觉得,将《镜听》+《路南柯》拍成电影,同样出彩!