所谓“生铁”,就是含碳量比较高的铁(熟铁含碳量最低,钢的含碳量介于熟铁与生铁之间),特性是硬而脆,但有一个优点,就是冶炼出的生铁是液态,可以浇在模具中塑形成器,14世纪前欧洲是块炼铁,得到的是一种半融化的海绵铁,需要锻打成器。因此,只要掌握生铁冶炼技术,就能较低成本的批量铸造铁器,块炼铁远做不到这一点。

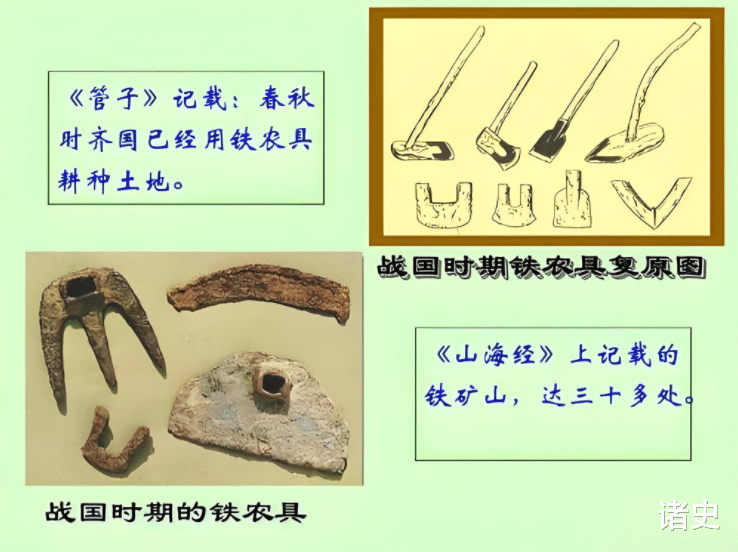

春秋时期,还没有生铁韧化与炒钢等技术时,由于生铁虽硬但脆,不太利于战场厮杀,因此就被用于农业,国语中“美金(青铜)以铸剑戟,恶金(铁)以铸鉏、夷、斸,试诸壤土”即是如此。大量铁制农具出现,导致农业生产力大幅提升,于是农田变多、粮食增多,进而井田制崩溃,以及战国战争规模越打越大。

战国秦汉,中国发明了生铁韧化与炒钢等技术,让铁制兵器整体性能逐步超越青铜兵器,于是汉朝以铁制兵器为主。因为兵器优势,所以汉朝才有“一汉敌五胡”之说,比如汉朝陈汤说过“夫胡兵五而当汉兵一,何者?兵刃朴钝,弓弩不利。今闻颇得汉巧,然犹三而当一”。

总之,中国春秋时期出现的生铁冶炼技术,无疑是革命性的划时代的发明,对世界历史与文明进程的推动作用可能不下于蒸汽机的出现。

问题在于:为何中国能发明生铁冶炼技术,而中国以西却只能使用原始的块炼法冶铁?对此,现代考古破解谜团,中国发明生铁冶炼技术可谓水到渠成,是建立在庞大技术体系上的自然而然出现的一个发明,并让中国真正进入“铁器时代”。

冶金是制陶的副产品,因为在烧陶过程中,会无意中投入一些含铜含铁等的东西,结果会烧出金属。然后,因为金属更硬且奇特,会诱使古人继续探索,最终发明冶金术。但这有一个前提,就是要有足够的炉温,不然矿石无法融化或半融化。

距今243万年前,山西西侯度人已经用火。

距今2万年前,江西万年仙人洞人掌握制陶术。

距今万年左右,中国浙江上山文化烧出彩陶,炉温在800度左右。

距今5000多年前,湖北屈家岭文化的黑釉陶,山东大汶口文化黑陶,都表明当时炉温达到1000度左右。

接下来,再想大幅提升炉温,其实已经很难了,除非增加鼓风设备,或改进燃料,或改进炉窑。上图,夏代已有鼓风设备的证据之一。

孙淑云主编的《中国古代冶金技术专论》和李延祥等的《牛河梁冶铜炉壁残片研究》中提到:距今4000年内,夏代时的辽宁凌源县牛河梁夏家店下层文化遗址,考古发现冶金遗址中的鼓风孔,推测是人力通过吹管鼓风;随后在内蒙古赤峰林西县大井古铜矿,夏家店文化上层,相当于夏代中晚期,又发现非人力的鼓风吹管。从人力到非人力的鼓风吹管,这显然是技术演进。

除了鼓风,在炉窑设计上也有进步,从新石器时的横穴窑、竖穴窑,演进到商代的龙窑。

总之,技术进步使得炉温提升,直接的结果是夏代时期已能烧制“原始瓷器”,即炉温硬性要求在1200度以上。关于原始瓷器,福建泉州永春县“苦寨坑窑夏代遗址”出土过,商代时期出土就更多了。

铁的熔点较高,但加了碳之后,熔点会降低,含碳量为4.3%左右时的熔点约为1148℃,低于或高于这个比例时熔点会增高。也就是说,夏代能烧瓷,就意味着当时炉温能冶炼出生铁。

能够烧出瓷器,是不是意味着立即就能大规模炼生铁?当然不能。除了冶铁技术之外,还涉及到成熟掌握相关炉温,以及炉温技术普及。毕竟,当时没有标准化、没有科学检测设备等,很难一直得到高炉温。很多专家学者都忽视掌握技术成熟与普及问题,只要西方有某个先进孤品,就认为怎么样怎么样,缺乏基本常识,后续没有普及或说明是偶然得到,或说明技术存在严重缺陷。

相比冶铁,青铜冶炼炉温要求要低得多,虽然铜的熔点为1084度,但加了“砷”或“锡”之后,熔点降低到900度左右。早期青铜主要属于砷青铜,夏代之后中国是锡青铜。也就是说,将制陶技术拿过来适当改造,可以比较轻松的适应青铜冶炼。

但光有这些技术,可以制造少量的或小型的青铜器,如果制造大量且大型青铜器,肯定就不行了,这需要能够承受高温铜液的容器——坩埚,铜液制器工具——模具等。而在这些方面,中国龙山时代到夏商时全部解决。

首先,坩埚看似貌不惊人,但却是金属冶炼中的重要工具,因为必须要能承受高温,否则铜液、铁液往哪放?中国夏代之前已有坩埚,但起初承受温度不高,后来夏商周逐步改进,才逐步提升承受温度。东周之后,采用陶瓷土与石英砂混合制成陶瓷坩埚,可承受1200度高温,已经可以承载生铁了。

其次,制陶需要相应陶窑,炼铜也需要相应铜炉。一般来说,有两种炼铜办法,即坩埚炼铜(受限于坩埚,属于小规模炼铜,也可以坩埚炼铁)和炉窑炼铜。上个世纪,在湖北大冶铜绿山古铜矿遗址出土的春秋早期炼铜炉,经过整体复原之后将近4米高,与春秋秦汉冶铁高炉基本一样,冶金专家李延祥指出“考察它的结构,证明其完全符合现在高炉冶炼的要求。”

需要注意的是,汉代高炉一炉就能炼一两吨生铁,产量非常巨大,远非国外能够相比。块炼法冶铁一炉只有几公斤到上百公斤,两者产量根本无法相提并论。

第三,在液态铜液的基础上,中国很早就发明了陶范铸造技术,就是将液态青铜浇铸到陶范里成器。因此,只要做好陶范,就可以铸造出各式各样的青铜器。生铁也是液态,完全可以将这一套技术平移过来使用。目前,考古发现的最早生铁制品,是2700年前山西曲沃“曲村-天马遗址”发现的两件铸铁器残片。

总之,在烧陶过程中,中国解决了炉温问题,青铜时代解决了坩埚、冶铁炉、铸造方法等问题,在这些技术基础上,自然就能实现冶炼生铁,这是水到渠成的。因为铁总体性能超过青铜,兼之铁矿居多且需求驱动,最终战国秦汉逐步解决铁制兵器不足,之后铁器真正成为主流。

相比之下,虽然西方人说冶铜、冶铁技术都起源于西亚,但可以肯定的是,中国以西没有生铁冶炼与液态生铁浇铸的铸造技术,史记记载“大宛以西至安息不知铸器”,后来汉人教会他们铸器,欧洲是14世纪后才学会冶炼生铁、才有铸造铁器之说。至于西方有没有青铜铸造技术,以史记说“不知铸器”看,当时估计依然没有,或者说即便有,也是规模极小的炼铜铸器,技术不成熟不普及。

上文可知,使用生铁可以批量铸造的铁器,虽然较脆,但却可以运用到农业等很多地方,至于兵器等铁器,战国到秦汉就发明了生铁韧化、炒钢、灌钢等技术。也就是说,不同的应用场景,都有对应的技术解决方案,这就让铁器真正普及,但欧洲与中国存在本质差别。

因此,中国是真正进入铁器时代,铁器进入社会方方面面,普通人也能拥有铁器;同时,战国秦汉之后中国进入中央集权时代,可以组织大规模冶铁(生铁冶炼需要组织大量人力)........总之无论铁器质量还是产量,都远非中国以外的国家所能相比,中国自然就能长居世界第一。

当然,通过丝绸之路等方式,中国这些技术也不断向西扩散,推动全世界真正进入铁器时代。不过,因为除了中国之外,鲜有中央集权国家,而大规模生铁冶炼需要组织大量人力,所以长期以来,其他国家铁器相对中国来说依然不够普及,考古出土的铁器数量即是明证。

参考资料:《光明网——李延祥:钢铁冶金与秦汉时期中华文明的发展》等