道德经第一章中说“无名天地之始,有名万物之母”,儒家主张“名正言顺”,因此“名”很重要,尤其一些历史概念,“名”不准确,就会带来很多问题。

作为清末民初的风云人物,严复堪称中国的“西学第一人”,翻译了大量西方书籍,但在翻译过程中,却困于一个历史现象,让他无数次“掷管太息”、“绕室疾走”,对此非常痛苦。

那么,作为近代大翻译家,什么翻译让严复痛苦呢?接下来,就谈一谈这个话题,以及与之相类似的问题。

1901年,严复翻译了亚当·斯密的《原富》,将中世纪欧洲庄园制基础上的“feudalism”翻译为“拂特之制”。当时,严复应该是发现“拂特之制”与中国历史不同,没有适合的中国历史和词汇与之对应,所以采取音译的“拂特之制”。

1904年,严复翻译了1900年出版的爱德华·詹克斯《社会通诠》。在这本书中,詹克斯将人类社会分为三个必然经历的从低到高的阶段,即图腾社会、宗法社会和国家社会。也就是说,詹克斯将西欧的“feudalism”视为全世界普遍性的真理,其他国家必然也要经历的阶段。

对此,严复全盘接受了詹克斯的观点,认为中国也是这样的历史进程,于是中西历史进程就“对应”了起来。也就是说,西欧“feudalism”在中国也存在,而因为中国有“封建”阶段,所以严复第一次将“feudalism”翻译为“拂特封建制”或“封建制”。

与此同时,对于中国历史划分:首先是唐虞到周朝二千年,严复认为是典型的宗法社会,肯定是封建社会;其次是秦汉到明清,按理说不应该是封建社会了,唐代柳宗元就写过“封建论”,否定了当时是封建社会,但如此就推翻了詹克斯的观点,这让严复一度踌躇不已,最终严复还是相信詹克斯,认为秦汉到明清不是“国家社会”阶段、仍是“feudalism”的封建社会。

问题在于:作出这一论断之后,严复就陷入“掷管太息”、“绕室疾走”的痛苦中,因为西欧“feudalism”——封建阶段不过千年,中国从唐虞到清朝历时4000年,两者处于“封建阶段”的时长相差太大,西方“何进之锐耶”,其中原因又在哪里?

其实,严复之痛的根本原因,在于严复使用詹克斯观点、用西欧情况强行解释中国,在翻译问题上,他又将中西都翻译为“封建阶段”,于是造成了削足适履的痛苦。

让人遗憾的是,虽然詹克斯的观点已被抛弃,但严复将“feudalism”翻译为“封建”却被中国学者普遍接受了,同时他将唐虞到清朝视为封建社会也被接受。于是,在历史概念上,中西历史制度竟然神奇的“对应”了起来,尽管两者大不相同。

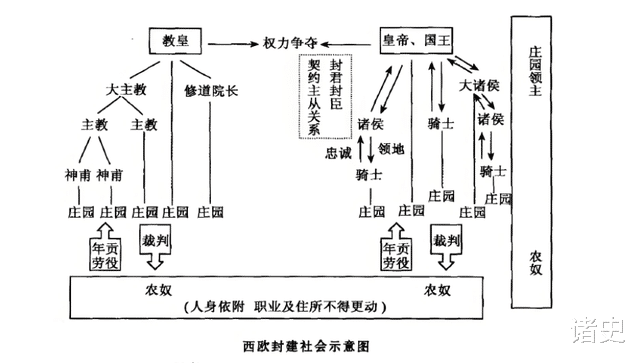

农奴制与神权制下的“feudalism”,与非奴隶制的夏商周,两者社会制度差异很大,并不能轻易将“feudalism”翻译为中国的“封建”;同时,夏商周是封建,但秦汉之后并非如此,当然如今教科书是从生产关系角度解释的,但至少也值得商榷。

因为使用“封建”解释“feudalism”、夏商周秦汉宋元明清,于是中国人站在“封建”的角度去研究理解这段中西历史时就会出现问题,很多问题就得不到合理解释。

上述严复翻译问题,其实不是“孤例”,在此前后已有多次出现,比如以下四个案例:

其一,西方宗教中的“至高神God”,被翻译为中国古籍中的“上帝”,但中外“上帝”却根本不同。因为,中国古史中的“上帝”是商人信仰,所谓周人崇天、商人崇帝,况且中国“上帝”没有被人格化,不会喜怒哀乐,但西方“上帝”却有喜怒哀乐,会干涉人间,甚至还会发动大洪水等。

其二,圣经第一句话是“太初有道,道与神同在,道就是神”,但中国的“道”与之大不相同。中国的“道”是一种规律,主导宇宙万事万物,形而上者谓之道,与中国上帝一样都没有人格化,就是所谓“大道无情”。但圣经中的“道”是“神”、是“上帝”,被明确人格化了。

其三,中国龙与西方dragon根本不同,但两者长期被划上等号。dragon是一个长翅膀的喷火的恶魔,但龙是中国精神象征,应是中国8000年前古人观象的结果,就是将苍龙星象中几颗重要星星连接起来而成为“龙象”,后人不断对其加工,最终成为如今龙形。

其四,中国“历史”与西方“history”,两者存在不小的差别,或不能简单的就将“history”翻译为“历史”。因为,“历史”由代表历法纪年的“历”与代表记事或史官的“史”构成,但“history”含有“故事”的意思,现代定义是“批判性历史重构”,既然又“批判”又“重构”,所以西方史书中允许使用“可能”,“我们推测”这种表述,有些写的就像跌宕起伏的小说,甚至还能拿诺贝尔文学奖。

仅以上述四个案例来看,翻译一旦出了问题,不仅会误导国人,而且也会混乱中国文化,比如将“God”翻译为“上帝”、还有“道”。如今专业人士看到这些,大概不太会被误导,但普通人读之,大概率会被搞的头晕,搞不清其中区别,也会因此对中国文化产生误解。

当然,顶尖学者有时也会“中枪”。上海外国语大学教授谢天振在《历史的启示——从中西翻译史看当前的文化外译问题》中指出:传教士“适应儒家、释经阐教”的“文化外译策略甚至使得他们能够俘获像徐光启、李之藻、杨廷筠这样的‘大儒’受洗入教,这不能不说是他们传教活动的一大成功。”

最后,自然科学领域的翻译,或许还好一些,而人文社科领域的翻译,上述问题普遍性存在。毕竟,中外历史文化背景大不相同,很多历史现象不可能一一对应。但问题是,是不是就束手无策,只能放任自流了呢?显然不是,关键要正确翻译核心概念。

首先,人文社会领域的翻译,非核心概念的可以百花齐放,但最重要的核心概念:一方面,需要官方专门机构研究,绝不能放任不管;一方面,如果没有适合的词语对应,那么最好还是直译或音译。

其次,对于历史遗留问题,比如上文提到的将“God”,如果条件允许的话,可以慢慢将之变为直译或音译,而不是再用“上帝”表达,其他的也是这样。这样做,对还原中西文化的本来面目显然都有好处。

参考资料:《侯建新:“封建主义”概念辨析》等