天宝十五年(756年)六月九日,是唐玄宗登基以来最危险的一日。

前线传来战报:潼关失守,哥舒翰带着二十万大军全军覆没,安史叛军的兵锋即将抵达长安。

如今的长安既无名将亦无足够的守军,更没有维持长期防御的粮食物资,一旦被围住,只有死路一条,因而杨国忠开始劝唐玄宗快速出逃,至于逃到哪里呢?自然是有天险的蜀地。

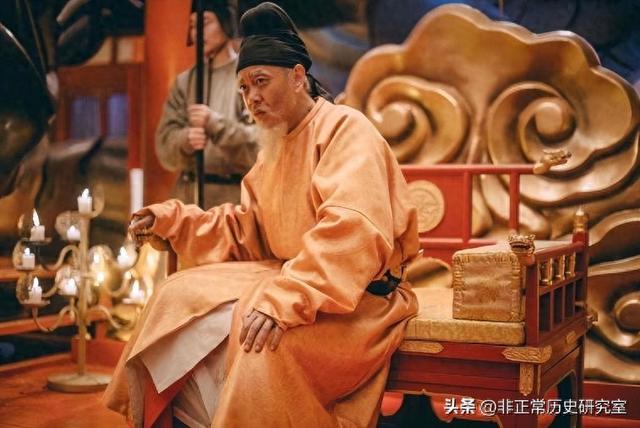

晚年的唐玄宗

只是大唐开国以来,还没有仓皇出逃的天子,离开长安,意味着抛弃了祖宗庙廷,抛弃了黎明百姓,绝不是这个要当圣明天子的唐玄宗应该做的事。

换做年轻时候的唐玄宗,早就带着兵马去前线抗敌了,但这一年,唐玄宗已经七十岁了,这人越大,越惜命,在名声和性命之间,他选择了保全自己性命。

为了给自己出逃争取时间,他命太子李亨接替自己镇守长安,等叛军即将到来之后再去蜀地。

皇命难违,倒霉的李亨就像弃子一样,被丢在了长安。

01六月十三日凌晨,唐玄宗带着杨贵妃等人从禁苑的西门仓皇出逃,置整个长安于不顾,看着远去的父皇,李亨终于下定了决心:他要夺权。

一直以来,李亨这个太子当的实在是窝囊,前有李林甫口蜜腹剑,后有杨国忠攻讦,加上父亲的冷酷无情,让他每天过着如履薄冰的生活,深怕某天就被废了,因而三十多岁的时候就生出了不少白发。

当唐玄宗的儿子,很危险

留下镇守长安虽然危险,但未必不是一个咸鱼翻身的机会。

不仅两个儿子在身边,还有精锐的禁军,简直就是天赐良机,只要谋划好逼父亲禅位,然后出面平叛,一旦获胜,在军功的巨大加持下,自己皇位就会稳固,谅父亲也不会冒险逼自己退位。

说干就干,唐玄宗刚出发没多久,李亨也出发了,并且在六月十四日在马嵬坡追上了唐玄宗。

唐玄宗虽然意外儿子这么早就跟上来的,但现在逃命要紧,顾不得其他了,甚至催促禁军快速行军,好早一日到达蜀地,这下子激怒了禁军。

因为仓皇出逃,后勤自然没法妥善准备,一路舟车劳顿不说,连口热饭都没有,再加上他们家眷都留在了长安,生死难料,而杨国忠和玄宗皇帝又不断催促上路,顿时不满,渐渐地牢骚变成了怨恨,将矛盾直指逼反安禄山的杨国忠。

禁军的怨恨引起了李亨的注意,意识到这是一次逼宫的好机会,就去联络唐玄宗身边的护卫大将军陈玄礼,密谋逼宫。

按计划,先除掉杨国忠、杨玉环安抚禁军,然后逼唐玄宗禅位。

此时的陈玄礼也注意到了禁军情绪,如果不能安抚禁军,说不定哗变,一旦哗变,后果不堪设想,就接受了李亨的谋划。

一开始很顺利,陈玄礼召集不满的禁军,当着禁军面处死杨国忠一家,谁知道禁军居然失控,不仅将杨国忠尸体大卸八块,还将其将头颅挂在驿站门外示众,让唐玄宗大为惊恐。

这时候陈玄礼站了出来,表示:“国忠谋反,贵妃不宜供奉,愿陛下割恩正法。”

很显然,禁军想要斩草除根,除掉杨贵妃。

听闻要处死杨贵妃,唐玄宗一百个不乐意,但现在禁军即将到了哗变的边缘,只能选择安抚,不仅大臣韦谔劝说,就连高力士也明白,杨贵妃不死,军心难安:“贵妃诚无罪,然将士已杀国忠,而贵妃在陛下左右,岂敢自安!愿陛下审思之,将士安,则陛下安矣!”

马嵬坡

群情激愤下,唐玄宗也自知难以保全爱妃,只能含泪同意。

02杨国忠和杨贵妃先后被杀,接下来就是逼唐玄宗禅位了。

但这时候陈玄礼不干了,无论如何,就是不肯逼迫,甚至在事后跪下向唐玄宗请罪,这让李亨有点慌了,毕竟以老父亲的精明,很快就会明白这件事的来龙去脉,一旦醒悟过来,以唐玄宗的手段,性命堪忧。

踌躇之际,杜鸿渐前来进言。

杜鸿渐认为,现在叛军到处掠地,大唐江山四分五裂,谁有兵马,谁就能掌控天下,玄宗一心逃亡,现在就是太子出面收拾山河的最好时际,与其跟随唐玄宗入蜀苟且偷安,不如前往朔方,联络忠心于大唐的河陇大军。

有了军队的支持,李亨完全可以自行称帝,只要收复两京,军功在手,还怕皇位不稳吗?

杜鸿渐的一番话,让李亨茅塞顿开,而且现在就有拜脱玄宗的好时机。

原来杨贵妃死后,百姓见唐玄宗要走,就拦下玄宗车驾,表示:“宫阙,陛下家居;陵寝,陛下祖墓。今舍此,欲何之?”

唐玄宗听完沉默不语,下令继续往蜀地前行,而后李亨的车驾也被围住了,也是一番同样的说辞。

李亨“面露难色”,表示身为人子,应当在父亲面前尽孝,儿子广平王李俶和心腹李辅国站出来劝说,希望太子代表朝廷平叛,光复山河,李亨见众人劝说,就不再推辞,派人和唐玄宗说这件事。

太子平叛,有助于自己前往蜀地,唐玄宗想了一下,就表示了同意。

李亨登基

就这样,李亨顺利来到了朔方军的驻地灵武,在一番劝进下,成功登基,遥尊李隆基为太上皇。

03从事后来看,马嵬坡这段时间内的事情未免也太巧了。

刚到李亨一来,禁军就哗变,处死了李亨死对头杨国忠,而杨国忠一死,百姓刚好劝一心要逃的唐玄宗留下来,唐玄宗也必然不肯,只有太子能“顺应民心”留下来平叛,而李亨一到灵武就称帝,太多的巧合,必然有串谋。

果然没多久,老谋深算的唐玄宗意识到了不对劲,先下一道罪己诏:“伊朕薄德,不能守厥位。贻祸海内,负兹苍生,是用罪己责躬”,试图挽回民心,而后加封李亨为“天下兵马大元帅”,试图阻止他的称帝。

很显然,尽管叛乱已经到了门口,但掌权一辈子的他始终不肯丢了权力,哪怕逃到蜀地,依旧想要掌控天下。

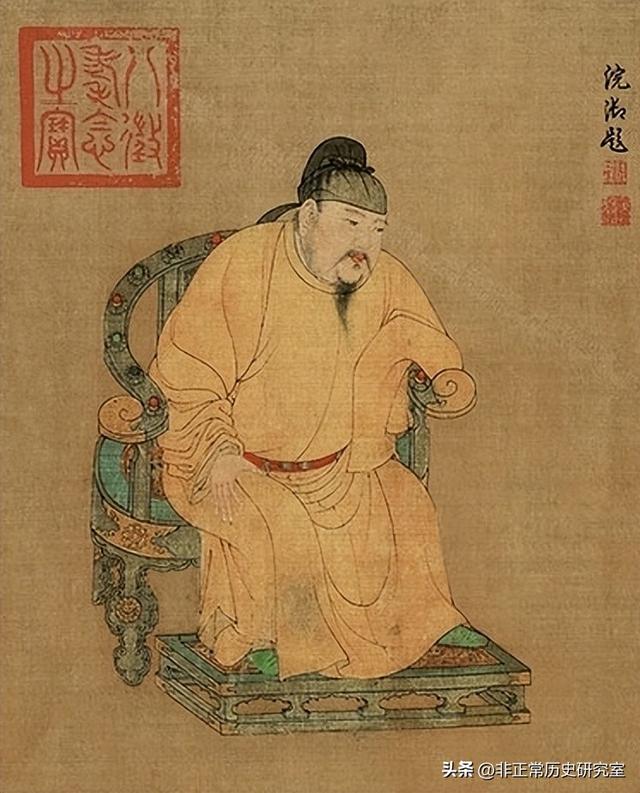

《唐明皇幸蜀图》

可惜加封诏书到达之前,李亨已经称帝了,而且还派了使者告诉自己已经成了太上皇了,唐玄宗彻底惊呆了。

尽管唐玄宗很是不满,但现在也知道,大唐经不起内斗了,只能面无表情的的表示“吾儿应天顺人,吾复何忧!”

一番客套话,算是承认了李亨的登基,问题是唐玄宗会轻易交权吗?很明显不会,在这之后,又以太上皇的名义发布诏令:“四海军国事,皆先取皇帝进止,仍奏朕知;俟克复上京,朕不复预事。”

这番诏令,其实就是暗示自己还是大唐天子,想要正式交权,必须等长安收复。

不仅如此,他还命令永王李璘、盛王李琦、丰王李珙为各地节度使,“应须士马、甲仗、粮赐等,并于当路自供”,企图让其他皇子与李亨抗衡,好方便自己从中调解,以便继续掌控大权。

地方上有人,灵武小朝廷也必须有自己人。

为此唐玄宗还派韦见素、房琯、崔涣、崔圆前往灵武,名义是帮助年轻的天子处理政务,实际上是安插自己人马,施加影响力。

李亨一眼看出这些小伎俩,不动声色,将他们赶出了权力核心。

至于地方上的兄弟皇子?也很好办,自己安排亲信担任节度使来牵制他们,比如永王李璘。

李璘在江陵站稳脚跟后,隐隐约约要和李亨抗衡,李亨直接下诏让他回蜀地,李璘自然不肯,正好给李亨收拾他的机会,一顶“谋反”的帽子压下来,带兵讨伐李璘,李璘不敌被俘。

事后,唐玄宗表示将李璘贬为庶人保全性命,但李亨却坚持要处死,最终李璘被杀。

这件事,也是李亨和唐玄宗皇权的一次交锋,有兵权,有人望的李亨占据了上风,不仅让让唐玄宗制衡李亨的希望破灭,也让唐玄宗明白了自己的处境。

04至德二年(757年)十月,长安得以收复,李亨立即上表,请玄宗回京,还表示叛军已平,自己继续当太子,玄宗继续当皇帝,疑心病很重的唐玄宗自然一百个不乐意,表示继续在蜀地养老。

平叛

一请不成,李亨继续上表:“自马嵬请留,灵武劝进,及今成功,圣上思恋晨昏,请速还京以就孝养。”

短短二十七个字,意思可就多了。

李亨先给自己解释,当初不是自己要留下来的,是百姓强行留下来的,自己不得已为之。

而到达灵武后,被群臣裹挟称帝,实属无奈,如今长安已经拿下,天下太平了,作为人子,要尽孝道,请求父亲回京养老。

先解释称帝原因,后打亲情牌,唐玄宗也找不到理由,就表示了同意。

当然,李亨是为了尽孝吗?当然不是,主要就是怕老父亲在蜀地搞事,一来唐玄宗还有皇帝头衔,二来唐玄宗执掌天下几十年,威望还在,要是存心要夺权,自己怕是要一番功夫了,但只要玄宗来长安,在自己眼皮子底下,一切都好办。

十一月,唐玄宗终于来到了长安城外。

在回京的路上,李亨早就安排了百姓夹道欢迎,算是给足了唐玄宗的面子,而在长安城外,李亨更是亲率百官出迎,迎接唐玄宗是假,让天下人知道,谁丢了长安,谁收复了长安,他才是大唐合格的天子。

而看到唐玄宗后,李亨脱下龙袍,换上了代表臣子身份的紫袍,而后“捧上皇足,呜咽不自胜”,而唐玄宗呢?则“索黄袍,自为上著之”,一出父慈子孝的场面,感动了所有人。

05唐玄宗回京,安排住在曾经住的兴庆宫,对于李亨而言,只要唐玄宗真的肯放权,自己绝对会给他一个体面的晚年。

陈玄礼继续当护卫,高力士继续服侍他,什么梨园弟子、玉真公主,也都陪伴在唐玄宗身边,甚至还允许自由活动,可以说远比李渊软禁时期要好很多。

问题是唐玄宗肯吗?掌握一辈子权力的人,始终不甘心丢权,在父慈子孝一段时间后,唐玄宗就开始行动了。

有一说一,刚回来的时候,唐玄宗日子还算不错

雄狮虽老,余威犹在,他就想利用自己的余威拿回属于自己的权力。

一开始,唐玄宗只是在长庆楼下露脸,让大唐百姓看看自己,回想一下当年的开元盛世,而后又命人赐酒食给百姓,长此以往,一旦唐玄宗出来,来往百姓必跪拜山呼万岁。

而后就是以叙旧为名,召见一些心腹旧将,比如郭英乂,以及剑南的官员。

郭英乂是唐玄宗时期的诸卫将军,如今已经是御史大夫兼神策军节度使,唐初政变里,禁军占据重要的角色,不宴请别人而宴请禁军头子,目的不言而喻。

而剑南的官员凭借天高皇帝远,自然和在蜀地的唐玄宗亲近。

种种举动,让李亨意识到,自己这个老父亲似乎有点不甘寂寞了。

是啊,唐玄宗是老了,但想想他当初的经历?二十岁就跟着父亲李旦发动神龙政变,光复大唐,唐中宗死后,果断发动唐隆政变,扶持李旦上位,李旦在位期间,和姑姑太平公主夺权,发动先天政变。

唐初几个著名的政变,唐玄宗一人就参与了三个。

而成为皇帝的唐玄宗又把权力抓的死死的,任何有逾越的人,哪怕是亲生儿子,都能处死,想想父亲政变的战绩和能力,想想父亲的冷酷和无情,李亨也明白,父亲这头雄狮,是不甘寂寞的。

只是自己以尽孝的名义劝父亲回来的,自己不好动手,只能靠自己的白手套了。

没多久,李辅国进言:“上皇居兴庆宫,日与外人交通,陈玄礼、高力士谋不利于陛下。今六军将士尽灵武勋臣,皆反仄不安,臣晓谕不能解,不敢不以闻。”

李亨假装没听到,而后李辅国又进言:“陛下为天下主,当为社稷大计,消乱于未萌,岂得徇匹夫之孝”,这次,李亨勉为其难进行了一些举措。

元《张果见明皇图》

上元元年(760年)初,李辅国矫诏迁走兴庆宫的三百匹马,只留下十匹马日常使用,算是在某种程度上,避免了唐玄宗政变的可能。

不过迁马只是一个折中的行为,唐玄宗的待遇可是没有一点下降,但没几个月,李辅国又再次行动了,原来这段时间内,李亨的身体出了问题,而唐玄宗身体则看着倍儿棒,这让李亨开始恐惧,万一死在老父亲面前,以父亲的能力,会不会有所行动呢?

上元元年(760年)七月,还是李辅国的矫诏。

一开始李辅国李亨要请太上皇去西内游玩,但半路上,就将其逼到甘露殿居住,唐玄宗自然百般不乐意,希望去见见儿子,但李亨却以“两日来疹病”避而不见,李辅国更是一刀砍死高力士身边的宦官,让唐玄宗大为恐惧,也明白自己这头雄狮终究老了,再也无力回天。

迁居后的唐玄宗不仅住的地方变小了,就连身边的人也被一个一个赶走了,这下子,唐玄宗身边真的成为孤家寡人,茕茕独处,形影相吊,好不凄惨。

唐玄宗书法《鹡鸰颂》

这时候,唐玄宗才是真正的认命了,玩了一辈子权谋,自然明白儿子此举是何意。

宝应元年(762年)四月,在甘露殿凄凄惨惨过了两年后,唐玄宗驾崩,时年七十八岁,死后十三天,李亨也驾崩,父子死的间隔如此之短,让人怀疑是不是有人背后动了手脚。

唐玄宗的去世,意味着他的时代彻底结束了,也意味着盛唐的荣光不在。