在1940年,日本突然对美国的珍珠港发动攻击,引发了美国的激烈反应。到了1945年,美国对广岛投下了一颗原子弹。这颗原子弹瞬间释放出巨大的破坏力,导致大量日本平民的生命在一瞬间被夺走。

然而面对如此惨痛的损失,日本的上层领导并未放弃抵抗的意志。他们为了振奋士气,竭力宣称美国只拥有这一颗原子弹,并号召全国人民在危机中团结一心。

然而美国并未止步,在三天后,在长崎再次释放了一颗原子弹,这次攻击导致约12万人在短短四天内死亡,使得日本遭受了前所未有的打击。

这两次原子弹爆炸的成功,使美国感到自豪,同时也使全世界陷入了对未来战争手段的深刻担忧和恐惧之中。这种情况也引起了毛主席对原子弹这一具有极大破坏力武器的高度关注。

1945年8月6日 日本广岛

《解放日报》在其头版详细报道了这些事件,描述了长崎爆炸后的惨状,试图向中国军民展示美国利用原子弹的战略影响。报纸希望通过报道增强国人打败日本侵略者的信心,并宣布将举办一场庆祝大会。

毛主席在接到这些信息后,对原子弹的战略意义和实际效果持有不同看法。他召集了自己的秘书胡乔木、《解放日报》副总编辑余光生,以及新华社的陈克寒等,进行了深入讨论。毛主席指出,虽然原子弹的威力巨大,但赢得战争的关键在于人民的斗争和士气,而不仅仅是依赖强大的武器。

在随后的延安干部会议上,毛主席再次就原子弹问题发表了见解:“美国与蒋介石的宣传想用两颗原子弹来削弱我们的政治影响力,但他们的计划并不会那么容易实现。原子弹虽强大,但它并不能决定战争的结局,也无法迫使日本彻底投降。如果没有人民的广泛参与和奋斗,原子弹本身也是无效的。我们中有些人过分信赖这种武器的能力,这是不正确的。即便是英国的蒙巴顿勋爵也曾说过,认为原子弹能够解决战争问题是一个重大误解,我们中的一些人在这方面的思考还落后于蒙巴顿。”

毛主席

1946年8月6日,在延安接见美国记者斯特朗的采访中,毛主席被问及美国可能利用其在冰岛、冲绳岛和中国的基地对苏联使用原子弹的可能性。在这次对话中,毛主席首次提出了他的“纸老虎”理论,他指出原子弹虽然看似可怕,实际上是美国反动派用以恫吓的工具,外表虽凶猛,实则不足畏惧。

这场讨论中出现了一个小插曲,翻译陆定一将“纸老虎”翻译为英文的“Scarecrow”,即稻草人。毛主席询问这是什么意思时,斯特朗解释说“Scarecrow”是指用来在田间吓鸟的稻草人。毛主席立刻指出这种翻译并不准确,因为纸老虎用于形容外表虽凶猛,实则不堪一击的象征,而稻草人缺乏这种外表上的威胁感。这时,另一名翻译马海德建议直接使用“Paper Tiger”作为翻译。毛主席对这个翻译表示满意,并用湖南话加以重复,增添了几分幽默。

此后“Paper Tiger”成为了毛主席在多个国际场合中使用的词汇,用以形容表面强大但实际脆弱的敌人。这个短语和毛主席的解释通过斯特朗的报道广为人知,影响了全球对原子武器的心理态度。

虽然在公众面前毛主席轻视原子弹的威力,他实际上对这种武器极为重视。据历史记录显示,在与斯特朗的会谈前后,毛主席已指示中国情报机构向欧美秘密搜集原子弹技术信息,虽然当时这些努力未能取得显著成果。

中华人民共和国成立后不久,毛主席访问苏联并观看了苏联的原子弹试验纪录片,这深刻触动了他。他意识到原子弹不仅能成为威慑力量,也是国际地位的象征。因此他在国内首次明确提出,鉴于美国和苏联已经拥有原子弹,中国也应当发展这一强大的武器。

毛主席为推动中国的核能研究,首先下令成立了一个致力于原子弹研究的专门机构——中国原子能研究院,该机构随后成为我国在核科学领域的重要基地。

面对国家外汇资源的严重紧张,他依然决定拨款5万美元,这笔资金用于派遣科学家钱三强前往欧洲,购置必要的研究设备和仪器。

此外毛主席还利用自己的影响力,一方面在国内积极表彰科学家的贡献,努力营造一个尊重科学、鼓励创新的国家氛围;另一方面,他向国外的华人科学家们发出邀请,鼓励他们返回祖国,为建设新中国贡献力量。

就在中国稳步推进其原子弹研发项目时,朝鲜战争突然爆发。出于维护国家安全和支持共产主义事业的考虑,毛主席坚决作出了派兵朝鲜、参与抗美援朝的重大决策。

抗美援朝

在朝鲜战场上,中国军队展现了非凡的战斗力,接连在几次大规模战役中重创美军,改变了战争的局势,这一行动在国际上引起了广泛的关注,同时也削弱了美军的“不可战胜”的神话。

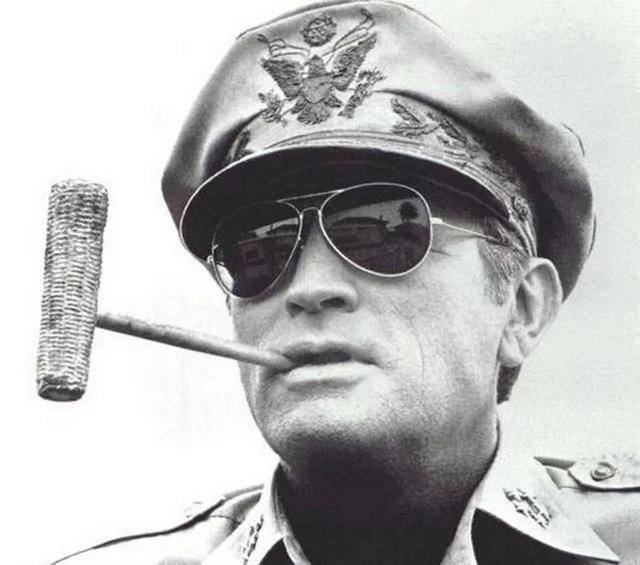

随着战局的胶着,美国陆军司令麦克阿瑟在压力之下采取了极端的核威胁策略,扬言要使用核弹对中国进行大规模打击。这种威胁虽然在国际政治压力下未能成真,而麦克阿瑟因此失去了其军职。

这一事件加深了毛主席对核武器战略价值的认识。他明确指出,在战略上可以轻视对手,但在战术上必须重视核武器的潜在威力。中国的安全和国际地位需要拥有相应的核能力以抵御外来威胁和政治讹诈。

因此毛主席在1955年的中共中央书记处扩大会议上,正式提出并强调了开展中国自主核武器研制的重要性。

之后毛主席在得知中国拥有丰富的铀矿资源,足以支撑国家核武器开发的需求后,立即指派了聂荣臻和陈云等高层领导全权负责这一战略项目的初步筹划。

麦克阿瑟

在项目启动之初,毛主席主动寻求了苏联的技术支援,并成功引进了苏联的一些核专家。尽管苏联领导人赫鲁晓夫承诺提供帮助,毛主席却明智地没有完全依赖外援,而是同时开展了自主人才培养计划。他积极寻找国内外的科技人才,如后来在中国核科技领域发挥重要作用的钱学森和钱三强。

为了将钱学森从美国带回国内,毛主席甚至使用了朝鲜战争中的美军战俘作为交换条件。这一行动的成功极大地促进了中国核技术的独立发展。当中国与苏联在核合作上最终停止之后,中国并没有放慢核研究的步伐,反而加大了力度,依靠国内的资源和人才,自力更生地推动了核研究项目。

在这一过程中,中国面临了巨大的外部压力。西方国家虽然没有确凿证据显示中国在具体何处进行核武器开发,但依然通过舆论攻击和政治压力对中国进行干预。同时国内外一些声音也质疑中国的核武器开发是否过于消耗国家资源,认为中国经济基础薄弱,不宜投入巨资于如此高端的技术领域。

尽管如此,毛主席坚定地抵御了这些压力,决心推进核武器的研发。同时中国当时尚未建立完备的防空体系,美国及其支持的国民党军机仍有可能侵犯中国领空,对重要的工业和科研设施进行侦察或轰炸。

图片来自网络

在这种情况下,中国的科研人员不光要解决经费紧张和设备短缺的问题,还必须警惕可能出现的空袭威胁。他们在极端困难的条件下继续工作,科学家们和广大人民群众一道,坚持节衣缩食,以坚强的意志和创新的方法,确保了项目的稳步推进。

1964年10月16日的下午三点是一个刻入中国历史的时刻。当时张爱萍将军在控制中心紧张而期待地监视着情况,最终平静地命令:“开始启爆。”随着倒计时的结束,罗布泊的天空中升起了一朵壮观的蘑菇云,标志着中国首次核试验的成功。

人民日报迅速发行特别版,向全球宣告这一重大成就。然而西方国家普遍对中国完成如此高科技的壮举表示怀疑,我们的宣传效果未能达到预期的影响力。

特别是美国,他们虽然通过间谍卫星确认了中国的核试验确实成功,甚至在某些技术参数上超过了美国自己的水平,但为了避免其国际地位受到影响,美国开始贬低并否认中国的核能力,国际上对此的认可和重视成了一项挑战。

在这种情况下,周恩来找到了一个独特的宣传途径。他想到了艾德加·斯诺,这位美国资深记者不仅是中国共产党的老朋友,还对中国有着深厚的情感。斯诺早在1928年就以记者身份来到中国,在燕京大学教授新闻学,并用中文名“施乐”。

第一颗原子弹爆炸

斯诺的影响力非常大,他的著作《西行漫记》(英文原名《红星照耀中国》)曾激励了无数中国青年投身革命。在中国,他不光是知名的作家,还是革命的见证者。他的著名中国学生之一,龚维航,也受到了他的影响深远。龚维航后来更名为龚澎,成为新中国外交部首位新闻司司长及外事发言人。她的丈夫乔冠华更是后来的中国外交部长。

《西行漫记》虽在国统区出版时因政治环境改名,但书中所提出的75个问题详细记录了从共产党领袖到普通战士的生活与奋斗,使全世界对中国共产党有了更深入的了解。

现在面对核试验宣传的困境,周恩来再次邀请斯诺来中国。虽然面临许多障碍,但三个月后,斯诺再次踏上北京。

在1964年10月的那个历史性的日子里,周恩来总理将一组珍贵的、未曾公开的核爆照片递给了美国记者艾德加·斯诺。周总理向他透露:“这些照片除了我,你是第一个见到的人,连我们亲信的龚澎都未曾看过。”斯诺对此感到极为兴奋,意识到这将是一次独家报道的大好机会。

斯诺随后与周总理进行了深入的对话,详细了解核试验的具体细节,并对所得信息感到满意。考虑到发布这类敏感信息后可能引起的国际波动,周总理建议斯诺在中立国家发布相关报道,以避免潜在的政治压力。

毛主席会见斯诺

在北京期间,斯诺还有幸被毛主席接见。毛主席向他阐述了中国对核武器的使用原则:“我们承诺永不首先使用核武器。希望你能通过你的报道让全世界了解到中国是爱好和平的。”

对话中,斯诺提出了关于原子弹的看法是否有变的问题。毛主席回应说:“那些都是比喻话,实际上核武器一旦使用,必然伴随巨大的人员伤亡。”斯诺继续追问如果真的发生核战争,中国会受到多大影响。毛主席坦诚地回答:“我们的目标是避免战争。如果真的发生大规模冲突,无论哪个国家都将遭受重大损失,但我不认为核武器能够毁灭全人类。”

在谈到核战争的本质时,毛主席的立场非常明确:“核战争是绝对不能发生的。如果必须战斗,我们将坚持使用常规武器。”

斯诺对毛主席的坦诚和明确的立场感到敬佩。通过这次深入的交流,他更加明确了中国领导人对于核武器的态度:认识到其破坏力极大,同时坚信其威力有限,并且坚决反对在冲突中使用核武器。

这次访问后,斯诺返回瑞士,继续他的写作和报导工作,致力于向西方世界传播他所见证的新中国形象,有效地帮助改变了当时许多西方人对中国的误解和偏见。

斯诺

1970年8月,已经65岁的斯诺再次应邀访问中国,并带上了他的夫人。毛主席对这位老朋友的再次到来表示非常高兴,为了表达对他的尊重和敬意,在国庆那天特意安排斯诺夫妇与他一同在天安门城楼上观礼。站在毛主席身旁,共同观看庆典活动,斯诺深受感动,这更加坚定了他与中国的情感联系。

虽然健康状况每况愈下,斯诺仍然扮演着中美友好沟通的桥梁角色。在与毛主席的重要会面中,毛主席坦率地讨论了中美关系的复杂性,表示愿意与尼克松总统直接对话:“如果尼克松愿意来,我就和他谈,谈得拢也好,谈不拢也好,吵架也行,不吵架也行。”毛主席的坦诚和战略开放给斯诺留下了深刻的印象。

深受感动的斯诺回到住处后,急切地与妻子分享了自己的感受:“我们应该尽快返回美国。毛主席的真诚态度远超我的预期,为了两国人民的友好,我们应该及时把这些消息报道出去。”

果然斯诺的报道引起了尼克松的注意,并为中美关系的进一步发展打开了新的篇章。可遗憾的是,就在尼克松总统访华前六天,1972年2月15日,斯诺因胰腺癌不幸在瑞士逝世。

毛主席

生命的最后时刻,斯诺在遗嘱中表达了深情厚谊:“我爱中国,希望在我死后,能把我的一部分留在那里,就像我生前一样……”

1973年10月19日,斯诺部分骨灰的安葬仪式在北京大学未名湖畔举行。