《醒世碑记》是一首相传为清世祖顺治帝(爱新觉罗·福临)所作的禅意诗文,内容以佛理感悟为核心,融合了对人生、权力与命运的深刻思考。该诗在民间广为流传,但学界对其真实性存有一定争议,部分观点认为其可能托名顺治帝所作。

附:《醒世碑记》全文(据传)

天下丛林饭似山,钵盂到处任君餐。

黄金白玉非为贵,惟有袈裟披最难。

朕为大地山河主,忧国忧民自转烦。

百年三万六千日,不及僧家半日闲。

来时糊涂去时悲,空在人间走这回。

未曾生我谁是我,生我之时我是谁。

长大成人方是我,合眼蒙胧又是谁。

不如不来也不去,来是欢喜去是悲。

……

黄袍换却紫袈裟,只为当年一念差。

我本西方一衲子,为何落在帝皇家。

十八年来不自由,南征北讨几时休。

如今撒手西方去,不管千秋与万秋。

全诗共294字,语言质朴而富含哲理,主要包含以下主题:

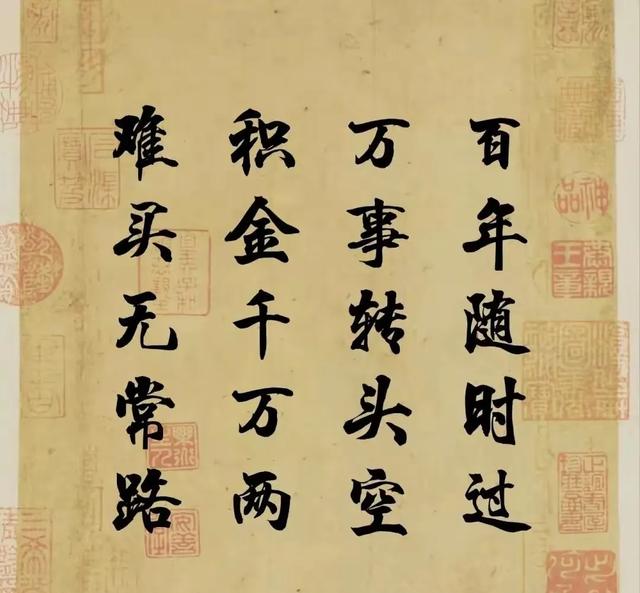

人生无常

以“百年三万六千日,不及僧家半日闲”“来时糊涂去时悲,空在人间走这回”等句,表达对生命短暂与虚幻的感慨,强调世俗繁华终将归于空寂。

权力虚妄

“朕为大地山河主,忧国忧民自转烦”“万里江山一局棋”等句,展现帝王身份带来的桎梏,认为江山社稷不过历史长河中的一场棋局。

佛门超脱

“黄金白玉非为贵,惟有袈裟披最难”“世闲难比出家人,无牵无挂得安宜”等句,推崇僧人无欲无求的生活,隐含对出家修行的向往。

历史轮回

“禹开九州汤放桀,秦吞六国汉登基”列举历代兴衰,最终归于“南北山头卧土泥”,体现对历史循环的洞察。

顺治帝与佛教的关联

顺治帝晚年深研佛法,曾召高僧入宫讲经,自号“行痴”,并多次表达出家意愿。董鄂妃去世后,其精神崩溃,传说一度削发,但被劝阻未果,最终因天花驾崩。916同入清凉万里桐花开。

诗文来源争议

有学者指出诗中部分意象与明代憨山大师《醒世歌》相似,可能受其启发。清代官方史料未明确记载此诗,故存在托名创作的可能。

后世影响与评价

该诗因语言通俗、思想深邃,常被用于劝世或禅修文本。现代观点对其评价两极:

肯定者认为其真实反映了顺治帝的内心矛盾与宗教情结,是帝王文学中罕见的自我反思之作;

质疑者指出诗中“黄袍换却紫袈裟”等句与顺治生平不完全吻合,或为后人借其传奇经历附会而成。