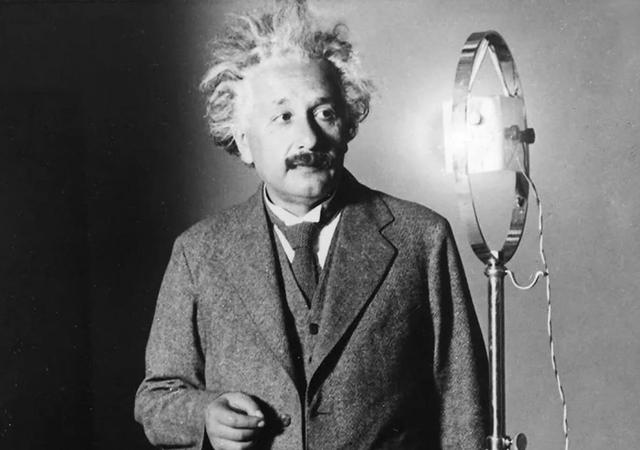

阿尔伯特·爱因斯坦在科学领域造成了深远的影响,还在文化和思想界引发了广泛讨论。这位具有德国巴登-符腾堡州乌尔姆市出生背景的美国和瑞士双国籍犹太裔物理学家,贡献了多项开创性的科学理论。

然而除了其学术成就外,爱因斯坦的个人生活也颇具争议。尽管他的科学研究成果彪炳史册,他的私生活却复杂多变。例如,爱因斯坦的多次婚姻和情感纠葛,给他在某些圈子中的形象带来了负面影响。他与多位女性的关系,以及他对家庭的忽视,有时甚至被批评为行为不检。

1896年,年仅17岁的爱因斯坦在高中的表现极为不平衡,科学和数学方面表现优异,但其他科目则成绩欠佳。未能直接进入瑞士的大学,他选择重读一年。在这段时期,他与一位教师的女儿玛丽展开了一段青涩的恋情,尽管这段关系未能长久。

在阿劳中学

次年爱因斯坦成功进入瑞士联邦理工学院。尽管他曾告诉室友,无法忍受与一个不能理解事物本质的女性共度余生,实则他已经对另一位同学,即后来的第一任妻子米列娃·玛丽克产生了深厚的感情。

在1903年,阿尔伯特·爱因斯坦与米列娃·玛丽克结为夫妻,其实爱因斯坦与米列娃的联姻,自始至终都未能赢得爱因斯坦母亲保莉妮的认同。保莉妮一直对米列娃的外貌和身体状况持批评态度,坚持认为她不配成为爱因斯坦的伴侣。尽管如此,爱因斯坦仍然决定与米列娃共结连理,这一决定使得他与母亲的关系变得尤为紧张。

当爱因斯坦向母亲透露与米列娃的关系深入时,保莉妮的反应极为激烈,她在家中情绪崩溃,痛哭失声,表达了对儿子选择的深深失望。在她看来爱因斯坦的选择是个人的错误,也是对家族期望的背弃。保莉妮的情绪动荡促使她向米列娃的父母发去了一封充满责难的信件,其中表达了对这桩婚事的不满,还明确表示了对米列娃个人的不敬。

这封信的存在加剧了已经紧张的婆媳关系,使得米列娃对保莉妮抱有强烈的反感。在米列娃未婚先孕之后,她诞下了名为莉色儿的女儿。这个孩子的出生和抚养成了爱因斯坦和米列娃生活中的隐秘角落。

莉色儿被交给了米列娃的亲戚和朋友抚养,而爱因斯坦几乎没有参与到她的生活中,也从未向外界,包括他的母亲和妹妹提及过她的存在。关于莉色儿的命运,流传最广的说法是她可能在幼年时因猩红热病逝,这一事件对米列娃的情绪造成了极大的打击,一度导致她情绪崩溃。尽管爱因斯坦的父亲赫尔曼在临终前同意了儿子的婚事,他却未能见证儿子的婚礼。

结婚之后米列娃全心全意地支持爱因斯坦的科学事业,她甚至放弃了自己的学术追求,承担起了家中所有的杂务,并开办了一个面向大学生的家庭旅馆以增加家庭收入。正是得益于米列娃的无私支持与牺牲,爱因斯坦得以无后顾之忧地投入到科学研究中,继而迎来了其科学生涯的高峰期。

在专利局

1905年,这一年后来被誉为“爱因斯坦的奇迹年”,他相继提出了光量子假说、布朗运动理论以及狭义相对论,为物理学界带来了革命性的变革。然而就在职业生涯达到巅峰之际,爱因斯坦的个人生活却走向了复杂化。

随着时间的推移,爱因斯坦开始对米列娃失去了当初的热情,他逐渐感觉到日常生活的琐事把米列娃从一个才华横溢的科学伙伴转变为了一个普通的家庭主妇。在1914年的一个风雨交加的晚上,爱因斯坦和米列娃的争吵达到了顶点。

这次争吵的起因是爱因斯坦与其表姐艾尔莎的日益亲密关系。争执后爱因斯坦冷静地向米列娃提出了一份书面要求,规定了维持他们婚姻的四条苛刻条件:米列娃必须保持家庭的日常秩序,包括衣物、被褥和餐食的整洁。

汉斯出生

他们之间的私人关系应当中断,除非在必要的社交场合。在任何交流中,米列娃应避免期待爱因斯坦的情感支持,必要时应立即中止对话。在孩子们面前,米列娃不能有任何贬低爱因斯坦的言行。

米列娃无法接受这些冷漠的条款,选择带着孩子离开德国回到瑞士,而爱因斯坦则留在柏林继续他在皇家普鲁士科学院的职业生涯。米列娃的离去并没有减缓爱因斯坦与艾尔莎之间情感的加温;反而,他们的关系更加公开。

到了1916年,一战中的硝烟弥漫之际,爱因斯坦再次向米列娃提出离婚,这对身体孱弱、经济拮据的米列娃而言无疑是沉重的打击。经过长达三年的纠结和痛苦,1919年他们正式结束了这段婚姻,孩子们的抚养权归米列娃所有。关于诺贝尔奖金的分割,虽然爱因斯坦在1921年确实给予了米列娃一笔款项,但确切数额一直是个谜。

爱尔莎和她的二女儿玛戈特

离婚后米列娃独自抚养两个孩子的日子异常艰难。虽然大儿子汉斯身体健康,并在完成大学学业后移民美国,与父亲保持着相对稳定的关系;然而小儿子爱德华的精神状况持续恶化,导致米列娃不得不耗尽所有积蓄和诺贝尔奖金来为其治疗。此外米列娃还需通过教授钢琴来微薄地维持生计。

离婚后,爱因斯坦与他的表姐艾尔莎的关系日益密切。艾尔莎是爱因斯坦的亲戚,也成为了他在科研和生活中的坚强后盾。在与米列娃正式离婚的同一年,爱因斯坦与艾尔莎结婚,开始了新的生活章节。

不幸的是这段婚姻并没有持续太久,艾尔莎在两人迁移到美国后不久因病去世。在丧妻之痛中,爱因斯坦的生活一度陷入混乱,直到他与约翰娜,一位学者且是他朋友的前妻,建立了深厚的友谊。约翰娜在欧洲的婚姻破裂后独自前往美国,并最终在爱因斯坦所在的城市找到了工作。

爱因斯坦

约翰娜的到来给爱因斯坦晚年的生活带来了安慰。两人分享着对科学和文化的深厚兴趣,成为了彼此生活中不可或缺的部分。在爱因斯坦生命的最后几年,他们虽未同居,但约翰娜频繁地探望他,提供精神支持,共同度过了许多宁静的时光。这段关系虽未转化为婚姻,但却以一种纯粹的精神联结为爱因斯坦的多舛人生画上了一个温暖的句点。

40年代米列娃遭遇中风,之后瘫痪在床,1948年孤独地在苏黎世去世,被安葬在一个无名之墓。在1955年爱因斯坦的生命走向终点,当他因腹主动脉瘤破裂而住院时,他选择拒绝治疗,表达了对生命自然终结的接受态度。

他用德语低声说出的最后遗言,因无人理解而成为永远的谜。他的床头留有未完成的科学计算、几篇演讲稿和论文,这些都见证了他对物理学界的巨大贡献,特别是在相对论、量子力学和统一场论等领域。

在波罗的海

按照他的遗愿,他的遗体被迅速火化,只有极少数亲近的朋友参加了仪式。他的骨灰被撒在了特拉华河中,以避免他的墓地成为一个朝圣地点。然而有关他遗体的处理还有一段不为人知的故事。

在他去世几小时后,普林斯顿医院的病理学家哈维做了对其遗体的解剖。哈维在没有得到明确许可的情况下,取出了爱因斯坦的大脑,并将其保存。当爱因斯坦的儿子汉斯得知这一情况时,虽然不情愿,但最终还是默许了哈维的行为,认为这可能对科学有益。

哈维后来离开了医院工作,他将爱因斯坦的大脑制成了240个显微切片,并放在两个广口瓶中,这些瓶子几乎一直在他的汽车后备箱中。尽管如此,哈维并没有得到任何显著的科学发现。他的余生多变,经历了数次离婚和搬家,但始终带着这些大脑切片。

合照

直到哈维年老时,他最终将这些切片归还给了普林斯顿医院。尽管研究爱因斯坦的大脑揭示了其结构的一些独特之处,但最终的共识是,爱因斯坦之所以卓越,不仅仅是因为他的大脑构造,更重要的是他对世界的深刻好奇心和独到的洞察力。

历史上许多思想巨人都追求简朴的生活方式和精神上的丰富,这从爱因斯坦的生活中也能看出端倪。他常说:“自由是创造力的源泉”,他坚信只有思想自由,才能突破既定的界限,发挥无限的创造潜能。

尽管爱因斯坦在晚年未再有显著的科学成就,但他的一生中的确充满了对知识的追求与人性的复杂展示。他既是和平的倡导者,也不经意间为原子弹的制造提供了理论基础,体现了一个伟大科学家在历史长河中的矛盾与辉煌。

爱尔莎的两个女儿

爱因斯坦去世后,家庭内部的关系逐渐变得紧张,尤其是养女艾芙琳与其他家庭成员之间的疏远,使她渐渐退出了爱因斯坦家族的核心圈子。尽管拥有加州大学的优秀学历,艾芙琳并没有选择进入任何大型企业工作,而是选择了一个非传统的职业路径,成为了一名除魅师,这一决定让她的生活轨迹与众不同。

艾芙琳的生活在经历了一段失败的婚姻后发生了巨大转变。她的丈夫离她而去,留下她一人面对生活的艰难。这段婚姻的破裂,让她陷入了经济的困境,生活质量大幅下降,她甚至不得不在垃圾堆中寻找食物以维持基本生活。在这样的背景下,艾芙琳为了经济上的生存,不得不重新考虑她与爱因斯坦家族的关系。

一次偶然的机会,艾芙琳在整理家中的遗物时发现了爱因斯坦过往未曾公开的私人书信,其中提及了一个鲜为人知的秘密——爱因斯坦有一个私生子。这个信息对于艾芙琳而言,无疑是一个可以改变她现状的机会。她决定将这个信息卖给八卦杂志,这一行为最终引发了公众对爱因斯坦家族的广泛关注和非议。

在爱因斯坦去世后,他的大量科学成就和论文捐赠给了希伯来大学,这些论文每年为大学带来超过千万美元的收入。看到这笔可观的稿费,艾芙琳认为作为爱因斯坦的后代,她也有权利分享这份遗产。她的这一主张引起了家族中其他成员的关注,他们中的许多人也开始争夺这笔稿费的分配权。