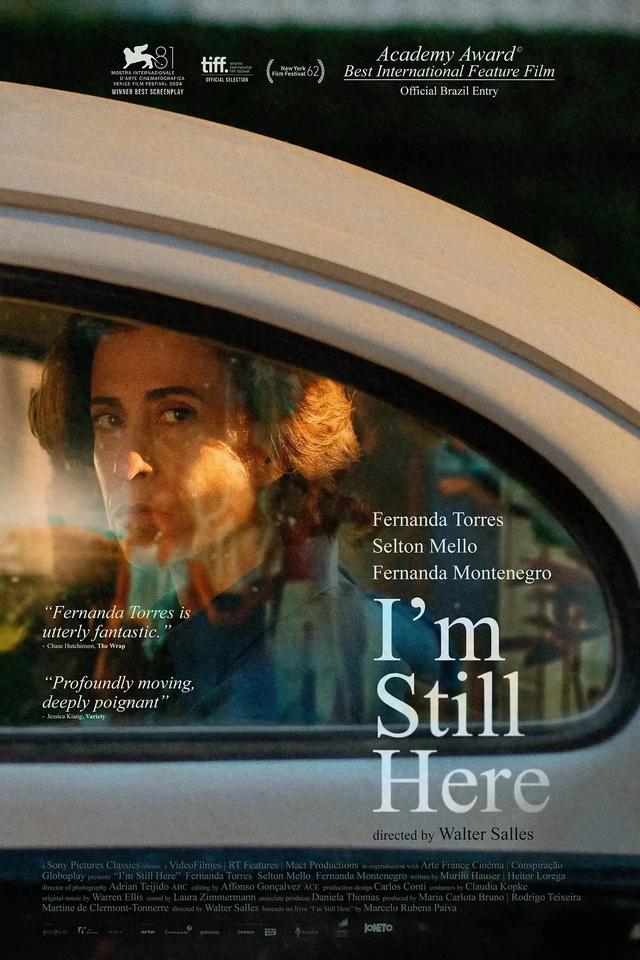

当尤妮斯·派瓦(费尔南达·托里斯饰)在里约热内卢的晨光中打开家门,迎接她的不是丈夫的早餐,而是军靴踏碎门槛的巨响。沃尔特·塞勒斯的《我仍在此》以这个震耳欲聋的开场,将观众拽入1970年代巴西军事独裁的黑暗深渊。这不是一部简单的家庭悲剧,而是一曲献给所有在历史暴力中寻找尊严的普通人的安魂曲——尤妮斯的觉醒之路,恰似一面破碎的镜子,映照出整个国家在威权统治下的精神创伤与重生。

一、暴力的日常:独裁时代的“家庭解剖”

影片开篇的暴力场景堪称残酷的隐喻:军警破门而入带走丈夫鲁本斯(塞尔顿·梅罗饰)的瞬间,镜头并未聚焦于暴力本身,而是捕捉了尤妮斯颤抖的手指——她正试图用围裙擦拭丈夫留在餐桌上的咖啡渍。这个细节的暴力美学,比任何枪口都更具摧毁性:当独裁的铁拳砸碎家庭的平静,普通人的尊严首先被日常生活中的“未完成”击溃。

塞勒斯的镜头语言充满克制的诗意。尤妮斯在丈夫失踪后,每日往返于军方办公室与街头抗议的人群之间,她的身影在空荡的街道上拉长又缩短,如同被历史碾压的剪影。当她最终在广场上高举丈夫照片,镜头突然切换至1964年政变的新闻画面,个体的抗争与时代的洪流在此完成残酷的互文——独裁者摧毁的不仅是家庭,更是整个社会的“记忆基因”。

二、尤妮斯:从“家庭容器”到历史主体的蜕变

费尔南达·托里斯的表演是本片的灵魂。尤妮斯的转变并非英雄主义的顿悟,而是无数个“微小反抗”的叠加:她将丈夫的西装熨烫如新,却在领口别上反对派的徽章;她为女儿们朗读童话,却将书页夹进抗议传单;她用主妇的精明周旋于军警与地下抵抗组织之间,用“无害主妇”的伪装编织情报网。这些细节的累积,让尤妮斯的觉醒显得既真实又悲壮——她不是突然的“女战士”,而是被迫在废墟中重新定义“母亲”的意义。

影片对女性角色的刻画尤为深刻。尤妮斯的母亲(费尔南达·蒙特内格罗饰)始终以“保持沉默”的方式对抗女儿的抗争,这种代际的冲突实则是巴西社会的缩影:沉默的大多数与觉醒的少数在历史的裂缝中彼此撕扯。当老妇人临终前将丈夫的遗物交给尤妮斯时,这个镜头成为三代女性命运的隐喻——沉默的土壤终将孕育出反抗的种子。

三、记忆的炼金术:历史创伤的私人书写

《我仍在此》的叙事结构充满考古学的野心。塞勒斯采用“碎片化闪回”与“现实蒙太奇”交织的手法,让尤妮斯的回忆与现实的暴力不断碰撞。她与丈夫在海滩的对话、女儿们在空房间中的嬉戏、军警审讯室的冷光,这些场景在非线性叙事中形成历史的复调。当尤妮斯在档案馆查找丈夫失踪记录时,镜头突然切换至1970年代的街头涂鸦——“他们活着!他们活着!”的标语在斑驳的墙面上闪烁,这种时空的错位让个体的记忆升华为集体的呐喊。

影片对“消失”的诠释尤为精妙。鲁本斯的失踪被刻意淡化为背景音,而尤妮斯在空荡的衣柜前整理丈夫衣物的场景,成为比死亡更残酷的隐喻:当独裁者试图抹去一个人的存在痕迹,活着的人却用日常的仪式感对抗遗忘。这种“存在主义式的坚持”,让尤妮斯的抗争超越了政治口号,成为人性尊严的终极捍卫。

四、沃尔特·塞勒斯的“巴西情书”

作为《中央车站》的导演,塞勒斯在《我仍在此》中延续了对“边缘者叙事”的偏爱。他将镜头对准巴西社会的“沉默大多数”,用尤妮斯的视角解构了宏大历史叙事。当尤妮斯在贫民窟中与抵抗者交谈时,背景是晾晒的床单与晾衣绳上的铜铃——这些市井细节的堆砌,让政治抗争回归到“生存”的本质。正如他在采访中所言:“独裁最残酷的不是枪炮,而是它让普通人不敢为邻居点亮一盏灯。”

影片的视觉美学充满巴西本土的诗意。塞勒斯用大量自然光与阴影的对比,营造出“光明与黑暗”的二元张力。尤妮斯在雨中奔跑的长镜头,雨水冲刷着她的脸庞与街道的涂鸦,这个画面既是对暴力的清洗,也是对记忆的保存。而结尾处,尤妮斯在丈夫墓碑前种下巴西木的场景,让整部电影完成了从“失去”到“重生”的闭环——那株倔强的植物,恰似一个民族在伤痕中生长的隐喻。

五、奥斯卡的“迟到正义”与巴西电影的重生

《我仍在此》的奥斯卡之旅,本身就是对巴西历史的另类书写。当它击败《悲情三角》《西线无战事》等热门影片时,评审团主席伊莎贝尔·于佩尔在致辞中说:“这部电影让我们看见,独裁者可以摧毁肉体,但无法抹去记忆的重量。”这或许解释了为何影片在巴西本土创下疫情后最高观影纪录——它不仅是艺术的胜利,更是民族创伤的集体疗愈。

但影片的局限性同样值得探讨。尤妮斯的“英雄化”叙事在某些时刻显得过于理想化,而军政府的“脸谱化”处理削弱了历史的复杂性。当反派军官始终以“无差别暴力”形象出现时,影片失去了对暴力本质的深层叩问——或许正如巴西作家保罗·科埃略所言:“独裁最可怕之处,是它让普通人变成了刽子手的帮凶。”

六、结语:在废墟上生长的巴西木

《我仍在此》的震撼力,在于它将私人叙事升华为民族史诗。当尤妮斯在法庭上质问:“你们可以带走我的丈夫,但拿不走我记住他的权力!”这个瞬间,电影完成了对独裁最锋利的解构——记忆的抵抗,永远比子弹更持久。沃尔特·塞勒斯用镜头为巴西的伤痕写下了一首挽歌,而这部影片的奥斯卡加冕,恰似那株在墓碑前生长的巴西木:它证明,即使在最黑暗的土壤里,生命也能找到向阳而生的缝隙。

或许,这部电影真正的主角不是尤妮斯,而是巴西这个国家本身——在独裁的废墟上,无数个“尤妮斯”用日常的坚韧,将伤痛编织成重生的经纬。当片尾字幕升起时,我们终于明白:所谓“我仍在此”,不仅是个人的宣言,更是整个民族在历史暴风雨中永不屈服的证词。