在2025年奥斯卡颁奖典礼上,《粗野派》以三座小金人的成绩成为焦点,但这座“奥斯卡最佳男主角”奖杯背后,承载的远不止阿德里安·布洛迪的演技神话,更是一场关于艺术、资本与移民身份的史诗级对话。这部三个半小时的电影,用粗粝的混凝土肌理包裹着人性的脆弱,将观众拖入一场关于美国梦的解构与重建的深渊。

一、剧情:被资本碾碎的建筑诗学

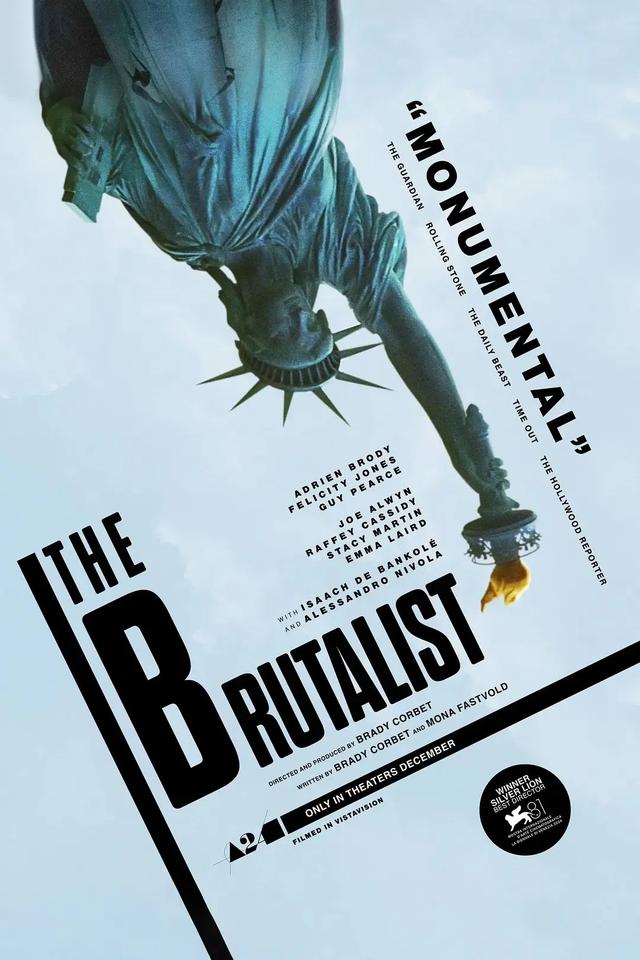

影片以二战后的纽约为舞台,虚构了匈牙利犹太建筑师拉斯洛·托斯(阿德里安·布洛迪饰)的移民史诗。从集中营幸存的他,带着妻子埃尔兹贝特(菲丽希缇·琼斯饰)踏上美国土地,头顶倒悬的自由女神像(象征美国梦的异化)成为全片第一个隐喻。前半段的奋斗叙事充满古典悲剧的宿命感:拉斯洛凭借天才设计赢得富商哈里森(盖·皮尔斯饰)的青睐,却在权力游戏中逐渐沦为资本的提线木偶。当哈里森以“预算”之名肆意篡改他的建筑方案时,混凝土的粗犷被简化为廉价的暴力符号,而拉斯洛的尊严也在一次酒后的性侵中彻底崩解。

导演布拉迪·科贝特的高明之处,在于将建筑设计与人物命运编织成互文。拉斯洛设计的“范·伯伦文化中心”最终落成时,四个混凝土烟囱如焚尸炉般矗立,狭窄的通道与遮蔽的空间复刻了集中营的压抑感。这栋建筑既是拉斯洛对资本的反讽,也是他自我献祭的墓碑。

二、人物:破碎的乌托邦信徒

拉斯洛·托斯:艺术殉道者的双重性

布洛迪的表演赋予这个角色惊人的矛盾张力。他的面部肌肉在优雅与癫狂间游走:接受设计委托时,嘴角上扬的弧度夹杂着屈辱与渴望;被侵犯后的特写镜头中,瞳孔收缩如困兽,却始终维持着贵族式的克制。这种“破碎的优雅”恰如其分地诠释了拉斯洛的身份困境——作为欧洲文明的遗民,他试图用建筑重构乌托邦,却在新大陆的资本丛林中被异化为“高级劳工”。

哈里森·范布伦:资本暴力的肉身化

盖·皮尔斯饰演的富商绝非脸谱化的反派。他欣赏拉斯洛的才华,却将艺术视为资本增值的工具。那场强暴戏的惊悚之处,不在于身体的侵犯,而在于哈里森事后轻描淡写的一句“这只是生意”——将权力关系赤裸裸地物化为交易逻辑。这个角色让人想起《血色将至》的石油大亨,但更具现代性:他的暴力不是挥舞铁镐的粗野,而是西装革履下的系统性压迫。

埃尔兹贝特:沉默的见证者

影片中最具震撼力的角色,却是全程跛行的妻子。从战前的外交记者到撰写美妆专栏的难民,她的失语象征着被战争阉割的欧洲知识分子。当拉斯洛沉迷于建筑幻梦时,她是唯一清醒的旁观者;当丈夫坦白被侵犯的事实时,她用瘫痪的双腿支撑起两人最后的尊严。这个角色揭示了移民叙事中被遮蔽的女性视角:在男性追逐“美国梦”的宏大叙事下,女性的创伤往往沦为背景噪音。

三、建筑:被误解的隐喻与真实的困境

影片对粗野主义(Brutalism)的挪用引发建筑学界争议。同济大学潘玥教授指出,真实的粗野主义诞生于战后重建需求,强调混凝土的诚实性与功能理性,而电影将其简化为“创伤的混凝土化”。拉斯洛宣称“建筑应抵御多瑙河的侵蚀”,实则是将个人伤痛投射于建筑语言,这种浪漫化处理虽然动人,却剥离了粗野主义的社会理想。

但正是这种“误读”成就了电影的艺术价值。倒置的自由女神像、AI生成的建筑草图(暗示算法对人文性的侵蚀)、以及最终那栋阴郁的文化中心,共同构成一套完整的隐喻系统:美国梦的颠倒、艺术向资本的妥协、移民身份的悬置。当拉斯洛在威尼斯双年展上看到自己的作品被重新诠释时,导演完成了一次精妙的讽刺——被资本玷污的艺术,唯有通过体制的认可才能获得救赎。

四、评论:一场事先张扬的祛魅仪式

《粗野派》的伟大,在于它撕开了“美国梦”的华丽包装,暴露出其钢筋混凝土般的冰冷本质。影片中反复出现的工地镜头极具象征意义:移民们用血肉浇筑摩天大楼,却永远住在脚手架的阴影下。这种结构性暴力在哈里森父子身上体现得淋漓尽致——老哈里森用合同绑架艺术,小哈里森用伪善维持阶级秩序,两代人共同演绎着资本主义的永生神话。

但导演并未陷入绝望的深渊。埃尔兹贝特在鸦片致幻中的舞蹈、拉斯洛在采石场咽下面包时的特写、以及结尾侄女讲述故事的画外音,都在废墟中埋下重生的种子。正如拉斯洛的遗作,那些相互遮蔽又连通的房间,暗示着个体创伤终将在集体记忆中寻得共鸣。

结语:混凝土里的血与玫瑰

当布洛迪用神经质的手指敲击虚无的琴键时,《粗野派》完成了对《钢琴家》的超越。前者用钢琴对抗战争,后者用混凝土解剖和平年代的暴力。这不是一部关于建筑的电影,而是一曲献给所有理想主义者的安魂曲——当资本将艺术碾为齑粉,那些渗入混凝土的血泪,终将在时光中结晶为玫瑰。