秦朝末年,冒出了三位厉害角色。

头一号厉害角色,得数陈胜和吴广这俩哥们儿。虽说他们是两个人,但历史学者们经常把他俩一块儿提,所以咱们也可以把他俩当成一个典型来说。

这两个人做了件大事,那就是他们头一个站出来,高举起了反抗秦朝的大旗。

没错,事情最终还是没能成功。

一般来说,历史上那些第一个尝试吃螃蟹的家伙,往往都成了探路石。这事儿也挺常见的。

但是,他们留下了一句掷地有声的话:“难道王侯将相是天生注定的吗?”

这话可真够大胆的,把以前那个君权是神给的说法给翻了个底朝天。照这么说,王侯将相这些大人物,不是从娘胎里就注定的,那意思就是,谁都有机会去当当看。

就这样,反抗的火花,在秦朝的地界上,迅速蔓延开来,烧成了熊熊大火。

说白了,谁也不想一辈子受穷,当那苦哈哈的老百姓,都巴望着能成为有权有势的王侯将相。毕竟,成了那样的大人物,就能左拥右抱,金银财宝堆满屋,还能使唤百姓,过得那叫一个滋润。

不过,要是想干点大事,手里得有点硬货,这硬货嘛,就是各种本事、人脉啥的。

这不是谁都能轻易做到的事情。

结果,到最后就两个人表现得特别出众。

秦末时期,又冒出了两位厉害人物,一个是项羽,另一个就是刘邦。

历史就像一场大风暴,战火纷飞之后,就只剩下两位大佬了,这时候事儿可就棘手了。

说白了,就是因为一个山头养不活两只大老虎,总得有一个得让位,不然咋能一家说了算呢。总得有个退场的,这样才能有人独占鳌头。

但话说回来,得让谁撤呢?刘邦身边智囊猛将一大堆,他哪会甘心自己先撤啊!

要想让项羽自己走人?那项羽肯定也不干啊。项羽这家伙,那可是个打仗的猛人,虽然他手底下的智囊团没刘邦那么牛,但他的军队,那可是最能打的了。

既然大家都不愿意自己先放手,那就只能凭本事来决定了:干一架。

谁要是赢了,谁就是头儿,谁要是败了,那就得靠边站。

成王败寇的规则,在中国古代的历史舞台上反复上演了两千多年。

说实话,咱们就单看那时候项羽和刘邦的军事力量,项羽明显比刘邦要强。这点刘邦心里跟明镜似的,他甚至对项羽有那么点儿忌惮。

可楚汉争斗到最后,为啥强大的项羽会输给实力较弱的刘邦呢?

毛主席在1964年1月7日聊天时,又一次提到了那段他特别熟悉的历史。他当时是这么说的:

项羽搞砸了三件事。就像在鸿门宴上,他没听范增的劝告,让刘邦给溜了;还有鸿沟协定,他居然当真了;另外,他选了徐州,那时候叫彭城,当都城,这也是个昏招。

项羽犯下的这三个失误,那可是相当有名。

头一个失误咱们得说说“大陷阱”这事儿。

这个差错发生在公元前206年,地点就在现在陕西省临潼区城东大概5公里远的新丰镇鸿门堡村。

事情是这样的,刘邦和宋义联手去打秦朝,没想到刘邦动作快,抢先一步到了关中,把军队驻扎在灞上,就是那现在的西安市东面的白鹿原。

刘邦把秦朝都城里的主要军力给打败了,之后,秦朝最后一个君王子婴就带着他的百姓们投降了。曾经那么强大的秦朝,就像是一下子就没了影儿的烟火,就这么从历史里消失了。

然后,刘邦听了张良的主意,立马动手做了两件事:

头一件要做的事,就是让咱们的队伍撤出咸阳城,到灞上那个地方去扎营安顿下来。

第二件要做的事,就是把当地的名流、乡里的头面人物,还有那些声望高的人都叫到一起。我跟他们说,咱的军队有规矩,就三条:杀人的得偿命,打伤人或者偷东西的得受罚。其他的秦朝法律,咱都不用了。这样一来,秦地的老百姓就对我们有了好感,心也向着我们了。

跟后来项羽进了咸阳一通瞎折腾比起来,刘邦那做法可真是高明不少。这事儿咱们先放一边,以后再说。

说起来,没多久项羽就在打败章邯后,直接冲着关中杀过去了。

项羽抵达时,刘邦的队伍早就在关中站稳了脚跟。

这时候,有个人冒了出来,他叫曹无伤。

他在刘邦的队伍里担任左司马的职位,这家伙偷偷跑去跟项羽讲,刘邦心里打着小算盘,想当关中王呢。说白了,就是他觉得自己不如你项羽,却还想称王,你快来收拾收拾他吧。

当然,曹无伤这话也不是完全没根据。想想刚开始打进咸阳那会儿,刘邦确实有点飘了,自封关中王,还住进了秦始皇的皇宫,天天喝酒享乐,美女环绕,过了几天神仙般的日子。

樊哙瞧着刘邦这么折腾,心里头直嘀咕,这样下去迟早得出事,于是连忙开口劝道,说现在天下还没安稳呢,局势乱得很,可别一不小心就步了秦朝的后尘。可刘邦那会儿跟中了邪似的,光顾着享乐,啥忠告都往耳朵外头飘。

然后,张良就出现了。

张良讲话比樊哙有方寸,这么一讲,刘邦就被惊动了,立马去办了前面提到的那两件事。

因此,司马曹无伤说刘邦的那些事儿,并非空穴来风。

不过,这小子身在汉营心里却向着楚,这就不对劲了。

反正有一点是明摆着的,曹无伤那真是没长眼。

有个明智的主公摆在眼前,不老老实实跟着干大事,非得要去巴结那个表面挺威风的项羽。

反正,项羽接到曹无伤的消息,心里头那个火啊,刘邦这小子居然敢跟他抢地盘争天下,这也太岁头上动土了。

因此,范增提出建议后,他们打算前往灞上,把刘邦给解决了。

说点题外话啊,范增之所以提议攻打刘邦,可不是因为刘邦想当什么关中王。他是因为听说了刘邦在咸阳搞的“约法三章”那些事儿,一下子就看出来刘邦这家伙心里藏着当皇帝的念头,是项羽的强大对手,得赶紧把他解决掉。

那时候,项羽还算听话,他立刻让人整顿军队,备好战马,打算第二天一早就开战。

结果,晚上出了点岔子。

回望历史,咱们往往会瞧见,那些大场面、大事件,其实全都是由一堆琐碎小事堆出来的热闹戏码。你瞅瞅,历史长河里,好多时候,真正推动事情发展的,不是啥惊天动地的大动作,而是一些看起来不起眼、零零碎碎的小插曲。这些小插曲,就像是给历史大戏加料的调料,让整出戏变得更加有滋有味。所以说,别看那些小事件好像没啥大不了的,它们凑在一起,可就能闹出个大动静来,把历史的走向都给改变了。这就是历史的奇妙之处,小事也能搅动大局。

那天晚上捣乱的是项羽的叔父项伯,这家伙跟曹无伤有得一比,都不是省油的灯。

一个是脑子突然短路,另一个则是思维突然抽筋。

项伯一听说项羽打算对刘邦动手,心里就慌了神,原因是他的救命恩人张良此刻正跟着刘邦呢。

其实,这事儿挺容易解决的,咱们只需要跟项羽说一声,让他手下的军队路过时,别对张良下手就OK了。

不过,项伯这个实在人决定当晚就自个儿跑到刘邦的营地去看看。

活到这个地步,真是让人无语,也难怪大家都想占他便宜。

最后,项伯急匆匆地跑到张良那边,本想帮张良一把,结果倒被张良和刘邦给算计了。

刘邦听了张良的提醒和建议,跑去见了项伯,一顿猛夸,把项伯夸得心花怒放,别提多高兴了。接着,刘邦还提出要和项伯联姻,结成亲家呢。

总而言之,项伯没能把张良救回来,他倒是跑回去,在项羽面前把刘邦夸了一番。

要是换个厉害的统帅,碰到这种事,肯定得严惩不贷。大战眼看就要打响,竟然有人跑到敌军那边去泄露军事机密,不直接砍头也得马上抓起来治罪,好让全军都看看,谁敢再这么干。

但项羽这家伙,就是不一样,他居然听了项伯单方面的瞎扯,然后就直接叫停了进攻的计划。

这军事命令也太不当回事了吧!

然后,第二天一大早,刘邦就领着张良他们一伙人赶到了项羽的大本营,意在向项羽表明自己臣服的态度。

说实话,刘邦干这事儿,那可得鼓起相当大的胆子。要是真到了这儿,一不小心被咔嚓了,那之前的所有努力和功劳不就全泡汤了吗?

当然,刘邦肯来,也是因为他和手下人心里都有数。他们清楚项羽这人外表挺爷们儿,但做起事来婆婆妈妈的,根本动不了他。

不过项羽虽然做起事来细腻得像个大姑娘,但他手下的智囊范增行事却截然相反,相当果断干练,是个厉害人物。

一开始听说项羽不打算出兵,范增气得不轻。但后来听说刘邦要亲自来,范增立马就不恼火了。为啥呢?原先想杀刘邦,得调动大批人马,现在刘邦自己送上门,动手就方便多了。

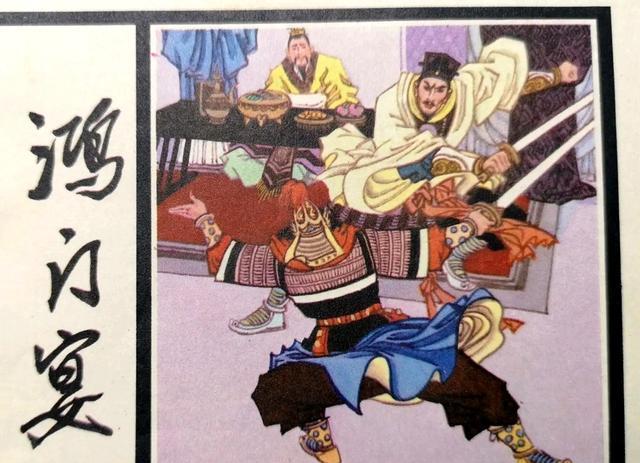

所以,范增打算在鸿门宴上把刘邦给解决了。

不过,在那场鸿门宴上,范增的计谋没能得逞。

先是给项羽使了个眼色,但他却跟没看见似的。

然后范增安排项庄表演舞剑,打算趁这个机会把刘邦给做了。

可是,项伯这个实在人拦在前面,结果又没办成。

刘邦瞅着这局面,跟项羽赔不是也赔得差不多了,该讲的话都讲了,没啥再多说的了。于是,他就找了个上厕所的由头,在樊哙的帮忙遮掩下,趁机溜了。

张良拿了好多宝贝,然后就跟项羽的手下分开了。

事儿处理好,就算完了。

项羽碰上的一个超级好的机会,就这么没了。

怪不得毛主席聊到项羽犯的错误时,首先就提到了那个鸿门宴。

不清楚项羽事后心里头有没有感到过懊恼,反正吧,要是比拼政治上的手段,项羽那真是差劲儿得很,和他的军事本领比起来,简直就是天壤之别。

再拿项羽犯的第二个错来说,那就是鸿沟和约的事儿。

按照毛主席的想法,他觉得项羽对待那个协议实在是太较真了。

鸿沟协议,或者说是鸿沟议和,这是楚汉两边军队打得难解难分、谁也赢不了谁的时候,想出来的一个解决办法。

为了显示自己的真心,项羽把刘邦的家人都安全送回了。

其实,在那之前,项羽做了一件挺糟糕的事。他那时候军队强大得很,无人能敌,特别是听了范增的计策后,打算把刘邦困在荥阳,一举干掉他。

刘邦当时吓得魂飞魄散,就在这时,陈平给出了一个挑拨离间的计策。

刘邦二话不说,就听了陈平出的那个离间计,其实那计策真够烂的,就是瞎扯范增跟刘邦有私交。稍微有点判断力的人,一听就知道这是胡说八道。可项羽这个人太实在了,居然就这么信了。

项羽把范增手里的权力给拿了回来,这一搞,范增心里头别提多难受了。

范增被项羽这样对待了好多次,最后他真是对项羽死心了。他心里想着:“这小子,根本没法跟他一起商量大事!”一气之下,他决定辞职,再也不跟项羽打交道,直接走人。

如果范增还在项羽身边,项羽后来的路可能不会走得那么绝。

然而,事情已经没法挽回了。广武那边对峙了好久好几个月,之后状况是一个接一个地出问题,害得项羽到处奔波,忙着收拾烂摊子。

说到彭越在谷城那地界儿捣乱那会儿,项羽心里头那个火啊,直接就想去摆平他。可问题是,大本营那边连个靠谱守将都没有,要是范增还在,这事儿根本不算啥。但现在范增不在了,项羽没辙,只能让大司马曹咎去守着。临走前,项羽反复交代,跟曹咎说死也得守住营地,千万别出击,就熬个十五天,他立马回来。

然而项羽离开后,那位大司马却是个没脑子的家伙,根本抵挡不住汉军的诱惑,直接带着军队出去迎战,最后被打得落花流水,连自己也丢了性命。

这次失败,对楚军来说,真的是非常糟糕。

各个地方的火势都控制不住,项羽这人虽然勇猛无比,但他毕竟没有三头六臂,只能这儿救完那儿跑,忙得不可开交。到后来,连军粮都供应不上了。

这是项羽所面临的难题。

刘邦的难题是,每次跟项羽交锋,老是打不过,最后没办法,只能靠着地形优势躲起来,避免开战。

特别是在广武对峙那会儿,项羽箭法超群,直接就把刘邦给射伤了。

两边都有好处和坏处,谁也说服不了谁,最后就搞出了个分界协议。

但在那种不是你死就是我活的战场上,这玩意儿根本不能当真。

但项羽却把这事儿当了真,觉得有了这个约定,自己就算安全了。所以在撤退的时候,他放松了警惕,对汉军一点防备都没有。

汉军直接翻脸不认账,大军悄悄绕到后方,猛地发起了攻击。

关键的是,那时候韩信和彭越虽说跟刘邦讲好了一块儿打项羽,可他们就是没动兵,估摸着是在旁边看情况呢。

在那种情况下,要是项羽的手下都齐全,他一边得盯紧刘邦,别让他搞小动作,另一边呢,他得派人去拉拢韩信和彭越。这样一来,事情可能就会有转机了。

不过,项羽那边呢,他就只是信了那个鸿沟协议,其他啥也没干。

因此,这失败真是让人着急上火,也让人觉得挺可惜的。

刘邦能取胜,并非靠战场上硬碰硬的打仗,也不是军事才能有多强,关键是靠他的智慧和谋略,就是那种算计的能力。

项羽那边呢,情况完全相反,战场上倒是赢了,可最后把江山都给弄丢了。所以说啊,从古到今,打仗这事儿,不光是看谁的兵多,谁的将领勇猛,那都只是表面的。真正的较量,其实是背后的政治谋略。

从这个角度来说,毛主席提到项羽对待鸿沟协议那可是动了真格的。

毛主席觉得,项羽输给刘邦的第三个失误就是选了徐州,也就是彭城当都城。

项羽到了咸阳,秦朝原来的皇城,他没看上,直接给点了把火,烧了个精光。里面多少值钱的玩意儿,都没了,真是瞎折腾。

不仅如此,赢了之后他却不知咋处理战果,只能按老办法来,搞起了分封制。他非得要当那个西楚霸王,把都城定在彭城,就是现在的徐州。

说到当时的历史背景,彭城在地理位置、政治环境和规模上都没啥优势。论地理位置,它不突出;讲政治气象,也没啥特别的;说到规模,也是一般般。反正这些方面,彭城都不占优势。

刘邦后来挑都城时,毫不犹豫地选了离咸阳近的长安。

如果项羽没把咸阳给烧了,刘邦说不定就直接把都城定在咸阳了。

项羽靠的是打仗的本事,因此能闯荡天下,但他政治手段不行,这块儿他就像个小白。所以,每当要打江山或者被人骗的时候,他就显得特别天真。就拿陈平那招离间计来说,说范增跟刘邦串通,项羽居然还真信了。要知道范增恨不得刘邦早点儿消失呢!

说白了,就算仗打得再漂亮,要是对政治和人性一窍不通,还想跟人抢天下,那是不可能的。

确实是这样,项羽在鸿门宴上太过相信刘邦,让他给跑了,后来在鸿沟协议那里,他又一次上了刘邦的当,结果被刘邦穷追不舍。这一路下来,他就像是个不长记性的小孩一样。

因此,后来毛主席在写诗谈及项羽时,直说“别为了名声去学那霸王”!

当然,项羽这家伙也有不少闪光点。1939年4月8日,毛主席在延安的抗日军政大学讲课时就提到过:

咱们得学学项羽那股子英雄劲儿,但可不能像他那样走到自杀那一步,咱得咬牙坚持到底······

参考材料:

《毛主席的读书摘录》毛主席他老人家,平时爱看书,也爱做笔记。《毛主席的读书摘录》里头,记下了他不少的心得体会。这本书,就像是他的一个知识宝库,里面藏着他从书里汲取的智慧。他看书时,遇到觉得重要的或者有意思的地方,就会拿起笔来,写下自己的想法。有时候是赞同书中的观点,有时候是提出自己的疑问,还有时候是联想到别的事情。这些摘录,不仅展示了他深厚的学识,也让人看到了他勤奋好学的精神。看《毛主席的读书摘录》,就像是跟在他老人家身边,听他娓娓道来书中的精彩之处。那些原本枯燥的文字,经过他的笔,都变得生动起来。这本书,不仅是我们了解毛主席思想的一个重要窗口,也是我们学习他勤奋好学精神的一个好榜样。

2:挑本《毛泽东精选文章》读读要是想找本好书读读,那《毛泽东精选文章》绝对是个不错的选择。这本书里,毛主席的一些重要思想和讲话都被精心挑选了出来,让人一看就能明白他的主要观点。不需要啃那些大部头,这本书简洁明了,很适合想要快速了解毛泽东思想的朋友们。每篇文章都是精华,读起来既不枯燥也不难懂,反而能让人越看越有味道。所以,要是对毛泽东感兴趣,或者想深入了解他的思想,那就赶紧拿起这本《毛泽东精选文章》吧。