前面咱们聊了聊陕甘地区回汉冲突的由来,其中提到了一个词——“门宦”。这词儿在中土的伊斯兰教里头算是独一份儿的组织叫法,那它到底是咋回事呢?

门宦究竟是啥?说白了,门宦就是门客的意思。它那一套,大都是封建时候人们互相依附的规矩,比如谁提拔了谁,谁是谁的手下,谁是谁的老大,谁是谁的直系亲信等等。门客呢,就像是官僚家里养着的帮手或者闲人,这种事儿在春秋时期养客风气很盛的时候就有了。门客们一心想着求富贵、要面子,那怎么办呢?就得找个主子依附,把自己变成“工具”,这样就形成了主子和被依附者的关系。

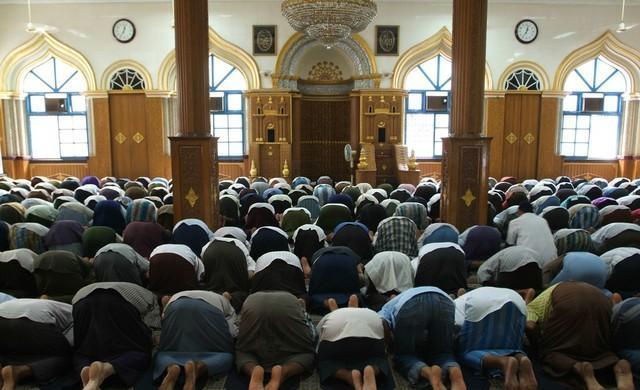

到了明朝那会儿,中土绿教里还没啥“门宦”的概念,流行的都是格夫底派的“老教”,现在咱们说的“逊尼派”就是那个。格夫底派不太讲究组织啊管理啥的,都是村里自己盖个清真寺,自己管自己的,就像每个村都有个小队部一样。绿教的信徒们就围着某个清真寺聚居,慢慢就形成了一个绿教村。这跟基督教每个镇都有个教堂挺像的,大家周末都得找个地儿做礼拜嘛。大点的清真寺会给小清真寺派个阿訇,负责给大伙儿讲经说道。这些阿訇们谁也不管谁,就是各干各的,没有谁比谁地位高,反正都得听明朝官员的。

在14到17世纪这三百年里,绿教的信徒们大体上都听从中央政府的安排,没啥不满,也没啥冲突。绿教村里的清真寺里管事的阿訇,就像是个村长一样。绿教的人和汉人,几百年来都是和和睦睦相处的。

明末清初,1648年那会儿,绿教的老百姓米喇印和丁国栋也闹起义来了。他们打的旗号是“反清复明”,跟宗教其实没啥关系,主要就是穷苦大众受不了,起来反抗。这俩人还找来个明朝的宗室,延长王朱识锛,把他捧成“皇帝”,跟南方的永历政权互相声援,配合得挺紧密。

这事儿得从1728年说起,甘肃临夏的马来迟从广州出发,一路漂洋过海去中东朝圣。据说他在广东呆了仨月,拜了个阿拉伯老师傅学经典,专研苏菲派的东西。后来,他又跟几个也门来的哥们儿一块去麦加朝圣学习,到了1734年才又经过广州回到国内。回来后的近30年里,马来迟在甘肃、云南那边传教,信徒一下子涨到了40多万。最后,他在河州花寺村去世,留下了个“花寺门宦”,也有人叫它“华寺门宦”。这个“门宦”可比以前分散的教坊制绿教村子厉害多了。“门宦”底下还分了好几个道堂,每个道堂都是由好几个村子、好几个清真寺组成的。你可以把“门宦”想象成好多个清真寺凑在一起,也是好多个绿教村子的集合。像“花寺门宦”这样的信教群体,就被叫做“新教”。这么一来,绿教在中土就开始形成一个个凝聚力强、内部紧密、对外排斥的“教派”了。

“门宦”里搞组织、传教的那些师傅们,靠着传教慢慢发了大财,成了团队里的老大。这么一来,他们就变成了“门宦老大”,也就是“教主”。这“教主”跟以前的教长可不一样,教徒和教主的关系,不再是村里人和清真寺阿訇那样的邻里情,而是变成了上下级、依附关系,就像门客一样。教主死了以后,埋的地方都成了教徒们崇拜的圣地,后代子孙一辈辈都去朝拜。慢慢地,西北那边出现了好多传教的人,把不同的信徒都吸引过去了,大家重新组队,不同的绿教村子之间也越来越亲近,都觉得自己是一伙的、同宗的。因为都是一个教派的,互相认可,再加上绿教里讲究兄弟情谊,所以他们之间的关系就更铁了。

在大西北这片辽阔的土地上,慢慢出现了四个大门宦团体,它们分别是虎非耶、格底林耶、库不林耶和哲合林耶。这些大门宦下面,又细分了四十多个小门宦,就像是大型组织里的总部和分部,也像帮派里的总舵和分舵。其中,虎非耶这个门宦是在清朝初期兴起的,它的教义和思想来自中亚的纳格西班迪教团。虎非耶下面又有毕家场、花寺、穆夫提等二十一个分支。哲合林耶这个门宦的头儿是马明心,他还曾经跑到中东去参拜。他回国后创立的这个门宦有个特点,那就是给钱。据说,只要加入他们,就能得到一些资助,因为人们都喜欢占点小便宜,所以越来越多的人加入了他们。这样一来,很多生活贫困的人就都加入了哲合林耶。到了1860年代,陕甘回变的时候,参与的人里面也是这个教派的人最多。

说起来挺有意思,一开始那些门宦的教主啊,都是老百姓里出来的头头儿。就拿“花寺门宦”的创始人马来迟来说吧,他老爹人称“马十万”,是个大富豪大地主,祖上还得过明朝的官位呢。但到他出生那会儿,家里已经落魄了,所以他才去念经,还起了个名儿叫“来迟”,意思就是富贵日子他来得太晚了,没赶上。再看看哲赫忍耶门宦的创始人马明心,他一直觉得教主之位该传给有贤能的人,而不是儿子。头几代的教主们,一个个都跟权势、钱财保持距离,心里眼里只有教义,一门心思扑在学习上,压根儿没想过拉帮结派。可谁能想到,后来这门宦制度还是变成了世袭的,成了权贵们争权夺利的好帮手。就拿1860年代陕甘回变里金积堡起事的那个马化龙来说吧,他的曾祖父就是马明心的学生。自从他们家接了马明心的班儿,这教主之位就一代一代传下来了。

世袭制度让教主变成了有权有势的人,而这些权贵跟清廷是唱对台戏的。两边的人都拿起了武器,最后就闹出了陕甘回乱,回族和汉族之间打来打去,不同的宗教派别也是互相残杀。哲合林耶派在陕甘回乱里冲在最前头,虎非耶派呢,很多人跑去投了清军,一下子就变成了清军的头头。之后有名的西北四马,全都是虎非耶派出来的。马步青、马步芳,还有那个被叫做尕司令的马仲英,他们都是花寺门宦的人。马鸿逵、马鸿宾则是毕家场门宦的出身。

门宦成了“新教”的独家组织方式后,跟“老教”那边就老闹矛盾。陕甘那边回民闹事的同时,云南那边也出了乱子,杜文秀发起的那个事儿就是典型。可为啥历史书上老提陕甘那边的事儿,对云南那边的情况却说得不清不楚呢?原因就在于,杜文秀他们那一伙儿是“老教”的,跟陕甘那边“新教”氛围浓、排外性强的情况不太一样。你看杜文秀那边,不光回民多,还有汉民、彝族、白族、苗族、壮族等等,他们反抗清朝的活动,有些后来还得到了人们的认可。反观陕甘那边,民族间的对立情绪大得吓人,这事儿历史上一直难说清楚。

清末到民国那会儿,外面来了个伊赫瓦尼派,也叫“遵经派”,它传到了咱们这儿。这个派别不跟那些门宦混在一块儿,喊着要“遵经革俗”,意思就是得打倒门宦。其中有些伊赫瓦尼派的信徒,受了瓦哈比派的影响,后来还分出了赛莱菲耶等其他一堆门派。

但大体上看,“门宦”团体仍旧是伊斯兰教在中国大地上的核心组织方式。拿甘肃临夏市的康乐县来说,全县现有9个民族,总人口24.8万,其中13万是伊斯兰教的信徒,占比高达55.6%。全县范围内,存在着11个不同的门宦,其中穆夫提门宦的人数最多,达到了4万人,共7012户。

恐怖分子训练营

自视甚高,自我隔离,固步自封,无法进步!让这些垃圾自我封闭隔绝于人类文明之外,抱着他们的经顽固不化的腐朽下去吧。

这脸

[赞][赞][赞]