江南国主宋高宗赵构活了81岁 为何56岁就退位还把皇位传给赵匡胤后人呢?赵构排‘中华长寿帝王榜’第5位 大宋盛世中夏正统文明巅峰

宋高宗活了81岁,为何他56岁就退位,还把皇位传给赵匡胤后人呢?

脑洞趣味历史

1161年秋,大金江南国主宋高宗赵构,在听闻金海陵王完颜亮率大军南侵的消息后,立刻吓破了胆。尽管前线的将士们还在奋勇杀敌,并多次击退了完颜亮的攻势,怯懦的宋高宗却当着宰相、太傅和义郡王杨存中等人的面说道:

“如果更一日敌人的骑兵还未退去的话,不如我们暂时遣散百官,到海上去暂避风头吧?”(《续资治通鉴卷一百三十五》)

一、赵构提前退位的原因:恐金病和维护皇权的心理作祟;

此时的赵构,为了保全自己的性命,连皇位都不想要了,可想而知,要不是金国完颜亮存了心要灭了他的话,他恐怕早就去跪下认贼作父了。

万幸的是,老大虽然不靠谱,但是大宋的将士们却硬生生把完颜亮给打得服服帖帖,后来,完颜亮的军中还因此发生了叛乱,完颜亮也在叛乱中被手下完颜元宜率军杀死。

眼见南宋的危机得以解除,55岁的宋高宗自以为成就了丰功伟绩,他派人大肆宣扬自己的伟业,但同时他又担心引来金国的报复,于是,他一边派人和金国商谈议和一事,另一边又着手准备自己的退休事宜。

1162年六月,56岁的宋高宗赵构以自己老而多病、身体疲倦,想过点清闲日子为由,把皇位传给了已经三十六岁的养子赵昚,自己当上了遥控宋孝宗的太上皇生活。

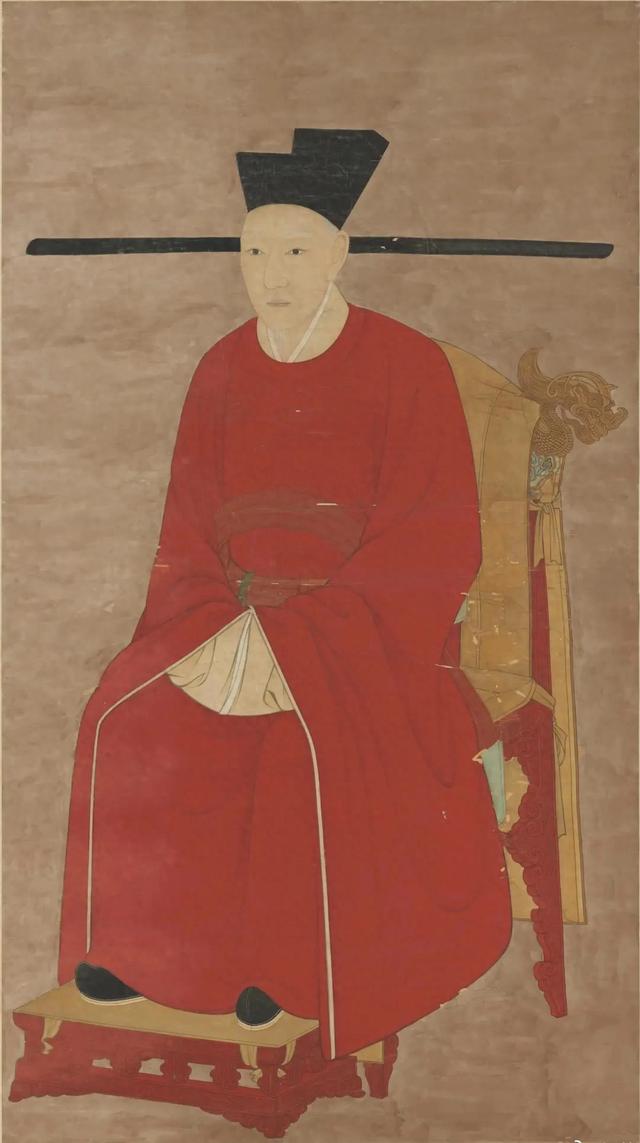

宋高宗赵构

宋高宗赵构(1107年6月13日—1187年11月9日),字德基,宋朝第十位皇帝、南宋开国皇帝(1127年—1162年在位)、宋徽宗赵佶第九子、宋钦宗赵桓之弟、母为显仁皇后韦氏。

赵构在徽宗时历封蜀国公、广平郡王、康王。钦宗时,金军第一次南下并包围东京开封府之际,他一度入金营为质。靖康元年(1126年)金军第二次南下之际,他奉命出使金营求和,中途折返,驻节相州,受任河北兵马大元帅。不久,靖康之变发生,东京(开封)失守,他辗转至南京应天府(河南商丘),在元祐皇后孟氏的指定下登基,改元建炎,建立南宋。在金军进逼下,他南徙扬州、建康、杭州、越州等地,最终在绍兴八年(1138年)正式定都临安(杭州),称行在。在此期间,他一面任用岳飞、韩世忠等抵抗金军和伪齐,一面任用汪伯彦、黄潜善、秦桧等负责对金媾和,最终在绍兴十一年(1141年)冬达成“绍兴和议”,以放弃旧疆和对金称臣纳贡为代价,奠定了南宋在淮河、秦岭以南的偏安局面。同年,削诸将兵权,并杀岳飞,此后长期委任秦桧为相,维持对金媾和路线。绍兴三十二年(1162年),在金海陵王完颜亮南侵失败后,赵构将皇位禅让给养子赵昚,自己作为太上皇帝退居德寿宫,颐养天年。赵构驾崩于淳熙十四年(1187年),享年八十一岁,庙号高宗,谥号受命中兴全功至德圣神武文昭仁宪孝皇帝,葬于永思陵,今绍兴市东南17公里的皋埠镇牌口村攒宫茶场内。他精通书法,善真、行、草书,引领南宋书风。著有《翰墨志》,传世墨迹有《草书洛神赋》等。

正值壮年,却主动禅位,这在整个封建社会中,都算得上是一件新鲜事。更有意思的是,宋高宗赵构身为赵光义的后人,他选择的禅位对象却是宋太祖赵匡胤的后人,熟悉宋史的朋友一定知道,赵光义可是赵匡胤之死的重大嫌疑人,加上赵光义在赵匡胤死后还从他儿子手中夺走了皇位继承权。

两家的关系如此复杂,赵构为何甘愿得罪自己这边的亲戚,也要选择赵匡胤的后人登基呢? 答案其实很简单,在这里跟大家聊一个很有意思的观点:

赵构的心中,对于跟自己血缘上更亲近的赵光义一脉,他不光缺少亲情,反倒还充满了警惕,他收养赵匡胤一脉的赵旉和赵昚为养子,就是要阻止赵光义一脉登上皇位。

二、赵构为何要将皇位,传给赵匡胤的后人?

宋高宗警惕自己的血亲,却亲近祖上和自己祖先有夺位矛盾的赵匡胤后人?这看似冲突的两件事,乍一看似乎很奇怪,但如果放到当时的背景下,就会觉得很合理了。

1127年,金军攻破北宋东京后,俘走了宋徽宗、宋钦宗、后宫妃嫔、朝臣在内的三千人,并洗劫了整个东京。

临走前,金军还用屠城“相公城外不死,今欲死,涂炭一城邪?”威胁张邦昌,迫使其建立了一个“伪楚”傀儡政权,用来协助金国管理南方。

金国没想到的是,等到他们主力离开后,张邦昌却主动还政康王赵构,迎立赵构做了皇帝。

可以说,原本并不被宋徽宗、宋钦宗重视的赵构,在大量皇室成员被金人带走后,已经俨然成为了南方士人的精神支柱。

在这种背景下即位的宋高宗,他给自己设定的人生理想很现实:

活下去;把政权延续下去。

宋朝有新君即位就立继承人的习俗,赵构称帝没多久,就发生了一件让赵构很揪心的事情:

他手下的兵士苗傅和刘正彦两人发动叛乱,逼迫宋高宗退位,立了赵构的儿子才二岁多的赵旉为帝,这么一折腾,赵构的独苗竟意外病死了。

这个意外事件让赵构猝不及防,年仅二十二岁的他,更没想到的是,他自己本人也已经失去了生育能力。

南宋疆土,只净‘半壁江山’

宋高宗过了很久都没有新的子嗣,加上大臣不断进谏,他再不愿承认,也不得不低头:我真的不行了。

建炎四年的时候,宋高宗路过越州,有个叫娄寅亮的人就给他上奏书:“陛下现在你这样,是因为太祖不原谅你的先祖夺走了他子嗣的皇位,所以破局方法就是找一个太祖的后人。”

这番话让赵构大受震动,加上他自己又不能生,他也不得不开始考虑,挑选两个赵匡胤的后人做养子,如果可以的话,就从他们中挑选继承人了。

这也就是为何,宋高宗要从赵匡胤的后人中挑选继承人的起因了:

1、赵构的亲儿子年少早逝后,他就失去了生育能力,为了政权的延续,他只能从养子中,选择一个最符合自己心意的对象;

2、赵构登基的时候,宋钦宗和宋徽宗都还活着,他的行为在宗室看来名不正言不顺,且赵构为了坐稳自己的皇位,都不肯接回宋钦宗赵桓及其他皇室子孙,这更加剧了赵构和宋太宗一系宗室成员的矛盾;

3、在赵构的两位养子中,宋高宗的母亲韦贤妃更喜欢恩平郡王赵璩,这使得赵构在两位养子中迟疑不决,后来在品行测试这一关,宋孝宗赵昚略胜一筹,这才坚定了赵构立他为继承人的决心。

三、宋高宗改史书、制造祥瑞、壮年禅让,无非就是想将自己打造成一个明君形象,换一个千古美名。

宋高宗得位不正,为了让自己形象显得高大上一点,他做了很多准备,例如把史书上不利于自己的部分美化,制造点天降祥瑞啥的。

古人不是有禅让的美名吗?

宋高宗壮年禅让,又是位太祖的后裔,这在当时的读书人看来简直就是高大伟岸的代言词。

但,再好的包装也抵不过他窝囊的本质。

完

逃跑皇帝也懂:生命诚可贵,皇位价更高

完颜构是网上流传的一个梗,用来讽刺“赵构对金国俯首称臣”

甚至还“敕封”他为金国江南国主

《宋史》卷三百五十九 列传第一百一十八载:借使敌骑冲突,不得已而权宜避之,犹为有说。今疆埸未有警急之报,兵将初无不利之失,朝廷正可惩往事,修军政,审号令,明赏刑,益务固守。而遽为此扰扰,弃前功,挑后患,以自趋于祸败,岂不重可惜哉!八年,王伦使北还,纲闻之,上疏曰:臣窃见朝廷遣王伦使金国,奉迎梓宫。今伦之归,与金使偕来,乃以“诏谕江南”为名,不著国号而曰“江南”,不云“通问”而曰“诏谕”,此何礼也?臣请试为陛下言之。金人毁宗社,逼二圣,而陛下应天顺人,光复旧业。自我视彼,则仇雠也;自彼视我,则腹心之疾也,岂复有可和之理?然而朝廷遣使通问,冠盖相望于道,卑辞厚币,无所爱惜者,以二圣在其域中,为亲屈己,不得已而然,犹有说也。

宋高宗赵构向金国称臣得了个‘江南国主’之名

宋高宗赵构(1107年6月12日-1187年11月9日),字德基,宋朝第十位皇帝,南宋开国首任皇帝,宋徽宗赵佶第九子、宋钦宗赵桓之弟。大观元年五月(1107年6月),赵构生于宫中,天性聪明,博闻强记,拜检校太尉、定武军节度使。靖康之变后,金兵俘虏其父宋徽宗和其兄宋钦宗,灭亡北宋。康王赵构即位于南京应天府(今河南商丘市),建立南宋。在金军进逼下,他南徙扬州、建康、杭州、越州等地,最终在绍兴八年(1138年)正式定都临安(杭州),称行在。“行在”有三重含义:

1、指天子所在的地方:在古代,“行在”指的是皇帝所在的地方。例如,《史记·卫将军骠骑列传》中提到“遂囚建诣行在所”,裴駰集解引蔡邕曰:“天子自谓所居曰‘行在所’,犹言今虽在京师,行所至耳。”

2、专指天子巡行所到之地:在某些情况下,“行在”也指天子巡行所到的地方。例如,宋高宗在南京(今河南商丘)即位后,以巡幸为名流亡至各地,均以“行在”名之。

3、走在:此外,“行在”也可以简单地表示“走在”的意思。

在位初期他迫于形势民心,任用岳飞、韩世忠等主战派将领抗击金军。然而后期逐步转为重用主和派,如黄潜善、汪伯彦、王伦、秦桧等人,一味求和,处死岳飞,罢免李纲、张浚、韩世忠等主战派大臣。绍兴三十二年(1162年),在位三十五年的赵构禅位于皇太子赵昚,被尊为太上皇,尊号“光尧寿圣宪天体道性仁诚德经武纬文绍业兴统明谟盛烈太上皇帝”。淳熙十四年(1187年)卒于德寿宫,时年八十一岁,成为中国历史上少有的长寿帝王之一,谥号曰圣神武文宪孝皇帝,庙号高宗。宋光宗绍熙二年(1191年),累谥“受命中兴全功至德圣神武文昭仁宪孝皇帝”。

史上,“行在”常用于描述皇帝巡游时的居住地。例如,靖康之变后,宋高宗逃往南方建立南宋,将杭州升为临安府,称之为“行在”,直到绍兴八年(1138年)才定都于杭州。明朝永乐年间,北京成为“行在六部”的所在地,直到明仁宗时期才恢复京师的地位。清末,慈禧太后与光绪帝逃至西安,西安也被称为“行在”。这些解释和历史背景帮助我们更好地理解“行在”在不同语境下的具体含义和应用。

辽宋金三个非大一统政权哪个是中华正统王朝?

宋向金称臣,其实并不真实

大宋盛世,中华文明巅峰,宋朝虽余寸土,仍为中夏正统

南宋向金称臣,这个所谓称臣其实并不真实,因为金管不了宋的内部事务,宋皇帝继承都是自己定,打不过和正统没有必然逻辑关联。记住了,中国从来不是以领土论,而是以语言文化血统,所以宋朝毫无疑问是正统。汉高祖刘邦、唐高祖李渊都称臣过。

南宋首都临安府‘罗城’地图今杭州,‘大内’在皇城内‘大内’即‘皇宫’

宋朝称‘皇宫’为‘大内’,杭州被誉“江南第一风水宝地”

南宋都城临安延续了汴京的繁荣,鼎盛时期人口达120万,是当时世界上最繁华的城市,城市规划不同于以往王朝都城的方正布局,而是呈类似长条状的不规则形状。临安府(浙江杭州)严格来讲不是南宋的都城,而是个陪都,官方叫法为“行在”,即天子所在的地方,“临安”的名字也是“临时安顿”之意。南宋名义上真正的都城是开封,即北宋故都,以此显示收复国土的决心

示儿

宋 陆游

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

首句“死去元知万事空”,表达了诗人对死亡的坦然态度,认为人死之后,世间的一切都将与自己无关。次句“但悲不见九州同”,则流露出诗人内心的深深遗憾,他未能亲眼看到国家统一、九州大同的那一天。第三句“王师北定中原日”,表达了诗人对朝廷军队收复中原失地的坚定信念,他相信总有一天,王师会北上平定中原,恢复国家的统一。结句“家祭无忘告乃翁”,则是诗人在临终前对儿子的殷切嘱咐,希望儿子在家祭时不要忘记把收复中原、国家统一的好消息告诉他。

诗歌的创作背景与历史意义

《示儿》的创作背景是南宋末年,当时南宋朝廷偏安一隅,而北方领土则被金朝占领。陆游一生致力于抗金复国,但始终未能如愿。在他临终之际,他将自己的爱国情怀和对国家统一的渴望凝聚在这首诗中,传达给后人。这首诗不仅表达了陆游个人的遗憾和期望,更反映了当时广大人民对国家统一、民族复兴的渴望。它具有重要的历史意义,成为了中国文学史上的经典之作,激励着后人不断为国家的繁荣富强而努力奋斗。

‘但悲不见九州同’的深层含义与情感表达

“但悲不见九州同”这句诗,深层含义丰富,情感深沉。它不仅仅表达了诗人对未能亲眼看到国家统一的遗憾,更蕴含了诗人对国家、对民族的深深忧虑和殷切期望。陆游深知自己即将离开人世,但他心中最牵挂的仍然是国家的统一和民族的复兴。这句诗既是他个人情感的抒发,也是他对后人的殷切期望和嘱托。它激励着后人要铭记历史,不忘国耻,努力为国家的繁荣富强贡献自己的力量。

诗歌的艺术特色与表现手法

《示儿》这首诗在艺术上具有很高的造诣。它语言质朴、感情真挚,通过简洁明快的诗句,表达了诗人深沉复杂的情感。在表现手法上,诗人运用了对比和象征等手法,增强了诗歌的艺术效果。首句与次句之间形成了鲜明的对比,表达了诗人对死亡的坦然和对国家统一的渴望之间的强烈反差。同时,“王师北定中原日”一句中的“王师”象征着国家的军队和力量,“中原”则象征着国家的领土和主权,这些象征性的词语使得诗歌的意境更加深远,情感更加饱满。

北南宋疆域对比,南宋只净‘半壁江山’

不是汉人政权就不是正统,除非统一了。宋时期北宋是唯一正统,有讲法到了南宋时期,就是金与南宋是南北朝皆是正统。正统≠大一统,正统=汉。汉人只是少数民族对汉地居民的统称,就像我们称游牧民族多为胡人,南宋北宋更多自称宋人,民族意识崛起是近代的事,古代华夷之辨更多在文化上,而中华文化特点是博采众长,不然正统这个话题也不至于从周朝一直延续到今天!

辽国和北宋一直在争夺谁是唐的继承者,继承唐者为正统。是不是中华正统,看看他们的语言文字就知,宋再不堪,他的文明语言文字和当今一脉相承,辽金西夏先不说那奇异的髡发妆容和迥异于华夏的文明习俗,单只看那鬼画符般的幼稚文字,就已经表明了人家根本不乐意和汉人一家,还正统呢。宋的正统是从唐到五代一脉相承的,而南宋又继承了北宋的正统,南宋北宋其实和东晋西晋一样,本质上就是同一个朝代,只不过被打的偏安一地了。金国如果把南宋灭了,那自然能得到宋朝的正统,但金国并没有做到。最后南宋被元朝给灭了,所以元朝也得到了宋朝以来的正统。宋结束了五代十国,重拾华夏文明,占据汉地就是正统。

大宋盛世,中华文明巅峰,明太祖朱元璋帝王庙列汉高光武唐宗宋祖。向金称臣,是写金史的伪造的,金宋来往信件等均显示没称臣。金纵据中原,亦为夷丑伪邦。宋虽余寸土,仍为中夏正统!

风水轮流转,“江南国主”轮流坐

宋朝诗句“骂人也骂得很有艺术”,确是中华文明的巅峰时代

说来挺讽刺的,当年南唐末王李煜也是如此,称臣去国号叫“江南国主”。风水轮流转,两晋和两宋真就一对卧龙凤雏,西晋灭了东吴,北宋灭了南唐,然后东晋走上了东吴的老路,南宋走回了南唐的老路。前者应了东吴末帝孙皓的“南方设座以待陛下”的谶语真搬去了建康,后者也学李煜成为了所谓的“江南国主”。巧,太巧了!

杭州南宋德寿宫遗址博物馆

杭州被誉“江南第一风水宝地”

杭州的德寿宫遗址是南宋临安城内一处重要的宫苑遗址,曾有宋高宗、孝宗等在此居住,宫殿与园林并置,是江南园林的集大成之作。1984年德寿宫遗址首次被发现,先后经历四次较大规模的考古发掘。南宋德寿宫遗址博物馆是以遗址本体及出土文物的保护、研究、收藏和展示为主,同时展示南宋历史文化和文物遗产的遗址专题博物馆。

题临安邸

宋 林升

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

《题临安邸》是宋代诗人林升创作的一首七绝,此诗第一句点出临安城青山重重叠叠、楼台鳞次栉比的特征,第二句用反问语气点出西湖边轻歌曼舞无休无止。后两句以讽刺的语言写出当政者纵情声色,并通过“杭州”与“汴州”的对照,不露声色地揭露了“游人们”的腐朽本质,也由此表现出作者对当政者不思收复失地的愤激以及对国家命运的担忧。全诗构思巧妙,措词精当,冷言冷语的讽刺,偏从热闹的场面写起;愤慨已极,却不作谩骂之语:确实是讽喻诗中的杰作。宋朝诗句“骂人也骂得如此有艺术”,确实是中华文明的巅峰时代!

这句诗表达了诗人对南宋统治者沉湎于歌舞升平而忘却国耻家仇的愤慨与讽刺。在这里,“直”是一个副词,意为“简直”、“实在”,用来加强语气,表示对某种情况或行为的强调和惊讶。诗人通过这句诗,强烈地表达了对南宋朝廷不思进取、苟且偷安的愤慨之情。宋朝是一个很迷的朝代,富裕与孱弱同在,骄傲与悲哀并存!

中华长寿帝王赵氏占两个,最长命赵佗

宋高宗赵构排名‘中华长寿帝王榜’第5位

中华史上寿命最长的皇帝是南越武帝赵佗,享年103岁

80岁以上的皇帝有清高宗乾隆89岁、梁武帝萧衍86岁

中华史上唯一女皇帝唐朝则天大圣皇帝武曌82岁

南宋高宗赵构81岁

元世祖忽必烈80岁、70岁以上的有11个

60岁及以上的有30个

中华史上长寿帝王中赵氏占有两个,最长命南越王赵佗活到103岁

一说105、113岁,是位寿命过百的‘养生达人长寿翁’

一个是宋高宗赵构81岁

谚语“我姓赵·我骄傲”的又一印证

祖宗宋太祖三弟秦王7世南宋时由都城临安迁广州的羊城名宗

瑶溪大族 秦王裔35世 光荣军属赵族搜编