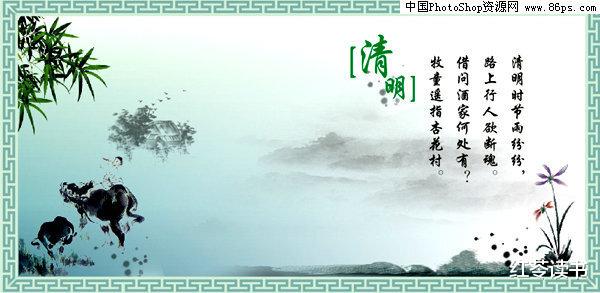

杜牧《清明》:

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。”

此诗以雨中行路人的愁绪,勾勒出清明时节的凄凉氛围,成为千古绝唱。

被清代的郑板桥改为:

“时节雨纷纷,行人欲断魂。酒家何处有?遥指杏花村。”

从古代和现代的清明节描写,在情感表达和习俗传承上有所延续,但在具体表现形式上有所创新。

涵盖了诗词、习俗以及古今对比等方面。

诗词高翥《清明》:

“南北山头多墓田,清明祭扫各纷然。纸灰飞作白蝴蝶,泪血染成红杜鹃。”

“纸灰”与“泪血”,生动描绘了祭扫场景的哀伤与肃穆。

程颢《郊行即事》:

“莫辞盏酒十分劝,只恐风花一片飞。况是清明好天气,不妨游衍莫忘归。”

展现了清明踏青赏春的轻松心境,体现节日的多元情感。

自然物候记载:

《逸周书》载:“清明之日,桐始华。”

汉代《淮南子》提到:“春分后十五日,斗指乙,则清明风至。”

祭祀与农事的记载:《农政全书》强调清明降雨对农耕的重要性,谚语如“清明前后,种瓜点豆。”

寒食禁火与改火:汉代《三统历》解释“清明”含义为“清净明洁”,唐代《荆楚岁时记》记载寒食禁火、清明“改火”习俗。

《清明节的现代诗歌》:

“一年,和一年之间,一些粗粝的东西,在磨,磨短那些思念。”

通过“磨短思念”的隐喻,表达时间流逝对记忆的侵蚀。

《醉在清明节》:

“人生没有几回醉,醉在父母的坟前。只有在亲人面前,才有这真实的醉!”

以“醉”为意象,抒发对逝去亲人的思念与内心情感的释放。

《清明雨》:

“看这清明的雨,滋润了几多红尘,尘世碧空、繁华落尽,思念疯狂的滋生。”

雨作为贯穿古今的意象,在诗中成为连接生者与逝者的媒介。

散文扫墓祭祖的描写:

“满山遍野都是上山扫墓的人,有的为亲人扫墓,有的为朋友扫墓,鞭炮声、说话声,交成一片。”

展现清明节的集体记忆与情感共鸣。

“先烈们抛去了家庭跟个人的一切,毫不犹豫,挺身而出,把宝贵的生命无私地献给了祖国跟人民。”

在缅怀先烈时,强调个体生命与社会价值的融合。

自然与人文的交融:“淡紫的小花、朦胧的山、山半腰一棵似白云一样的树木挺立着”,散文中自然景物成为情感寄托的载体。

小说《清明时节雨纷纷》:

“四月的雨下了一年又一年。四月的风吹了一年又一年。——又是一年清明。”

以自然循环隐喻时间流逝,烘托清明节的永恒主题。

古代侧重祭扫与农事,现代则融入对生命意义的思考、对先烈的缅怀,以及人与自然关系的哲思。

意象选择雨、柳、纸钱等传统意象仍被沿用,但现代作品中出现了更多个人化、生活化的表达,如“一束花”“一杯酒”。

结语从古代的“清明时节雨纷纷”到现代的“清明雨滋润红尘”,清明节的文化内涵在传承中不断丰富,既保留了祭扫追思的传统内核,又融入了生命哲思与自然审美的现代视角。

清明节作为中华民族的传统节日,在古代和现代的描写中,既有情感的延续,也有习俗的变迁。

它像一条纽带,连接着过去与现在,传承着中华文化的精髓。

我是红苓,关注我,我们一起学习、改变、成长。