1975年9月一天,龙华殡仪馆大厅举行了丰子恺的追悼会,参加悼念的亲朋不下200人。

仪式正准备结束,突然有个人嚎啕大哭地急步冲进来,扑通坐在丰子恺先生遗体边,放声大哭。

边哭边嘟囔些什么,具体内容被哭声掩盖,唯一看得清的是他止不住的泪水。

在场的亲朋好友都不认识他,丰子恺的女儿也不记得父亲生前还有这号朋友。

只有一旁的学生潘文彦认出了他,一个拉三轮车的车夫。

这个人甚至比丰子恺的家人还清楚,70岁的丰老经历了什么人间炼狱。

1968年,一群人闯进上海画院,将刚出锅的热浆糊全倒在漫画大师丰子恺身上,再往他背上贴大字报。

把他推到草坪上示众,可70岁的丰子恺因为跪太久了,一时腿软站不起来,只能一点点用膝盖往前蹭。

皮鞭一下接着一下,挥舞在他身上,催促他快一点、再快一点。

丰子恺为了少挨点打,开始双手双脚并用,爬着爬到了指定的位置。

回到家,家人流着泪追问他还好吗,丰子恺只觉得他们啰嗦:

“我不是照样回来喝酒了吗?不要去谈这些,不要管它,给我把酒斟满一点。”

为纪念逝去母亲而留的三十多年胡子也被剪掉了,丰子恺轻描淡写对女儿说:“野火烧不尽,春风吹又生。”

因受父亲牵连,大学毕业的丰新枚只能去石家庄当车间仪表检修工,担心父亲的处境,经常偷偷写信回家。

丰子恺也只是避重就轻回复:“切勿诉苦闷,寂寞便是福。”

还说准时上下班,自己胃口和身体都好了,每天消灭半斤黄酒不在话下,并劝儿子“每天烧点菜吃吃,集集诗句,自得其乐”。

上海文艺界的“四大天王”,作协的巴金,音协的贺绿汀,剧协的周信芳,美协的丰子恺,都是当时每次批斗会的高潮。

陪同丰子恺一起挨斗的漫画家张乐平曾回忆:

“因丰子恺是美协上海分会主席,沈柔坚和我是副主席,他挨斗,我俩总要轮流陪斗。

有一次在闸北一个工厂被揪斗。我们一到,匆匆被挂上牌子,慌忙推出示众。

一出场,使我好生奇怪:往常批斗,总是子恺先生主角,我当配角;而这一次,我竟成了千夫所指,身价倍增。

低头一看,原来张冠李戴,把丰子恺的牌子挂到我的脖子上了。我向他们指指胸前,全场哄笑,闹剧变成了喜剧。”

而困境中的丰子恺,真把这一切当成了喜剧,当作是演戏。

有一晚过黄浦江被拉去游斗,他说是“浦江夜游”。

把被关在牛棚看作参禅,在牛棚里跟人谈笑风生,聊自己曾去日本的所见所闻,谈过往的琐碎小事。

常常是聊得好好的,就被喊去训话,而程十发回忆:

“在关牛棚的日子,丰先生会海阔天空谈很多过去的事,有时被叫出去‘训话’,回来只说是去小便一次,根本没把它当一回事。”

上海画院办公室主任、美术理论家邵洛羊和丰子恺关在同一间牛棚,两人经常偷偷聚在一起喝酒。

“他们要看到了,丰老就说这是治风湿痛的药酒,这么一说,那些人也没辙。”

然而,打在自己身上实实在在的鞭子,怎么可能不痛?

除了从父亲延续下来的“爱吃螃蟹”的习惯,丰子恺还特别爱喝酒,特别在那场风波来临后,他喝得更凶了。

无论每次挨斗挨到多晚,丰子恺回来总要喝上一杯。

女儿丰一吟连忙给父亲满上一杯,丰子恺大笑着一口闷,酒杯没空,取而代之的,是一滴又一滴的热泪。

他稀里糊涂地说:“我实在是热爱这一切,可是他们不让我爱,他们不许我爱。”

第二天,谁都没提这件事,丰子恺继续拖着昨日的伤,赶去画院批斗台上,去添新的伤回来。

女儿丰一吟说:

“我已算不清爸爸挨了多少次批斗,因为次数实在太多了,数也数不清。

况且有的批斗他从来不告诉我们,我只是后来听别人说的。”

1969年秋,丰子恺被下放到上海郊县农村劳动,丰一吟去给父亲送棉衣。

远远就看见71岁的老父亲佝偻着身子,胸前挂着一个大大的蛇皮袋,在寒冬里摘棉花。

丰一吟眼泪马上就下来了,丰子恺反过来安慰女儿说,“他们看我年纪老,派我做轻松的工作。”

可寒风似乎也不信这话,丰子恺说完就被刺骨的寒风呛了一嗓子,疯狂咳嗽,咳到眼泪汪汪,最后忍不住,也跟着女儿一起哭了。

再去他睡觉的屋看看,丰一吟已经哭得不能自已。

牛棚四面透风,泥地上铺一点稻草,那就是丰子恺睡觉的床,每晚的雪全都落在他枕边。

后来,他的腿不行了,还患上严重的中毒性肺炎,医生开了病假条,准许丰子恺回家。

回到家后,丰子恺偷偷把药倒了,想病得再久一点,这样就不用回去领打受罚了。

半夜三更,经常一声紧急吹哨,大家就要马上集合出去拉练。

已经七十几的丰子恺,本就有伤在身,跑不快又要被挨打,索性他每晚都穿着衣服、不脱鞋子睡觉。

这个习惯,哪怕是之后回家了,也没有改掉。

有时候夜里周围一有什么动静,丰子恺就会条件反射,从睡梦中惊醒,然后马上爬起来。

推开房门一看,家里不再空空荡荡,隔壁房间孩子们发出时急时缓的呼噜声,他陡的松一口气,喃喃道“没事了,已经没事了”。

这样的人,左邻右舍都想不通,他怎么会像那些人说的那样,是个不折不扣的坏人呢?

孩子们喜欢樱桃和芭蕉,丰子恺就在缘缘堂前院栽种了这两种植物。

有段时间,樱桃树枯死了,孩子们哭成一团。

丰子恺偷偷买了袋樱桃,以假乱真一颗颗挂到枝头上。

等孩子们放学归来,又把樱桃摘下来,邀请他们一起品尝。

每年阴历四月初八释迦牟尼佛诞日,丰子恺都会买来螺狮蚬蚌鱼虾,带着孩子们一起去放生,有一回为此还闹了个笑话。

那次,丰子恺带着一只鸡过石门湾,要到杭州云栖去放生。

结果,还没开始放生,他的恻隐之心就先起来了,不愿把鸡五花大绑、还倒提着。

他直接撩起自己的长袍,把鸡放在里面,外面用手兜着,乘船经崇德到长安镇转乘火车。

由于这个模样实在太可疑,就引起了一个便衣警察的关注,警察一路尾随,跟着到了杭州,一把捉住了他。

大张旗鼓的从他兜里准备搜出某样可怖的东西,结果发现是只鸡,大家都愣住了,忍不住捧腹大笑。

丰子恺一生中最尊敬的老师便是弘一法师,他曾说:

“弘一法师一生由翩翩公子,一变为留学生,再变为教师,三变为道人,四变为和尚,每一变都认真。他的遗训‘认真’两字永远使我铭记心头。”

弘一法师50岁时,丰子恺就画了50幅护生画为老师祝寿。

这份贺礼,弘一法师很喜欢,他回信说:

“希望在70岁时,收到第三集70幅,80岁时第四集80幅,90岁时第五集90幅,100岁时满百幅。”

丰子恺只回了一句:“世寿所许,定当遵嘱。”

只要我的寿命允许,我一定遵守您的嘱托。

之后丰子恺在战火纷飞中完成了第二集60幅,又在那场风暴中,偷偷给第五集90幅收尾。

许是预感到自己大限将至,距离恩师诞辰一百岁还差7年,75岁的丰子恺就已经画完了《护生画集》第六集的100幅画。

此时,距他画第一集,已经过去了45年。

一个充满童趣,不忍杀生,又将恩师的一句话记到死的人,又怎么会做出伤天害理之事。

人在做,人也在看,很多人都不相信,并用自己的方式默默在守护着这位漫画大师。

一次游街,有个年轻人绕到丰子恺旁边,悄悄对他说:“丰先生,我是很崇拜你的。”

丰子恺听得心里头暖烘烘的,说还有人敢“冒天下之大不韪”在光天化日之下对我这种“牛鬼蛇神”表示敬意,看来我也不赖。

有阵子,那些打人的人分为两派,两派都争着要批丰子恺。

一派喜欢在公开场合把他往死里打,而另一派,只是找个角落,走个流程就行。

其中很多曾是丰子恺的学生,一学生说:

“老师怎么能打,更何况那是丰老师,我就没看过比他还要好的人!”

在风波开始之初,学生潘文彦便悄悄前往上海中国画院打探老师近况。

一天正赶上丰子恺批斗结束,潘文彦马上上前搀扶老师。两人沿路走了不过十米左右,来了一辆三轮车。

潘文彦扶老师上车,并对车夫说:“麻烦到陕西路……”

潘文彦话还没说完,车夫便麻利地拖动车子跑,最后停在距“长乐村”还有几米远的地方。

没有讨要车费,只是朝丰子恺鞠了一躬就离开了。

像是看出了学生的困惑,丰子恺主动开口解疑:

“他天天来,但不到画院门口,趁人不注意时就靠过来。”

潘文彦问:“你们认识吗?” 丰子恺摇摇头。

这是潘文彦第一次见他,第二次也就是最后一次,便是在老师的追悼会上,他哭得几乎脱水,被工作人员抬下去休息。

这件事情,潘文彦一直记得,他曾感慨地说:

“丰子恺先生有那么多广大的人民默默爱护着,不该这么早就走了……”

从上到下,从相识的到不相识的,丰子恺的好,他的善,所有人都看在眼里。

在为恩师画的《护生画集》里,第六集第一幅是《马恋其母》,最后一幅安排了《首尾就烹》。

作家席慕蓉看完这一集动容地说:

“温和慈悲的心肠显现到了极点,热烈天真的胸怀到了最后最高的境界……每一笔每一句都如冬阳,让人从心里得到温暖。”

丰子恺这一生,穿过战火,在水火中被反复灼烧,携带一身血雨凋零,但归去的那一刻,他胜似真佛。

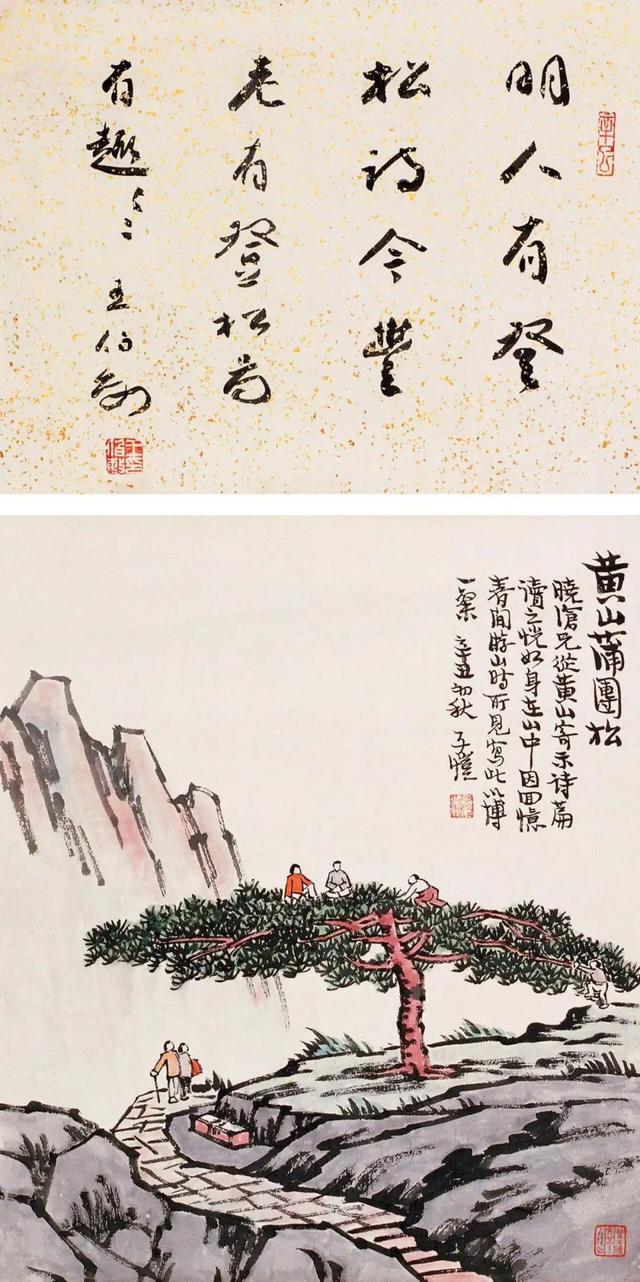

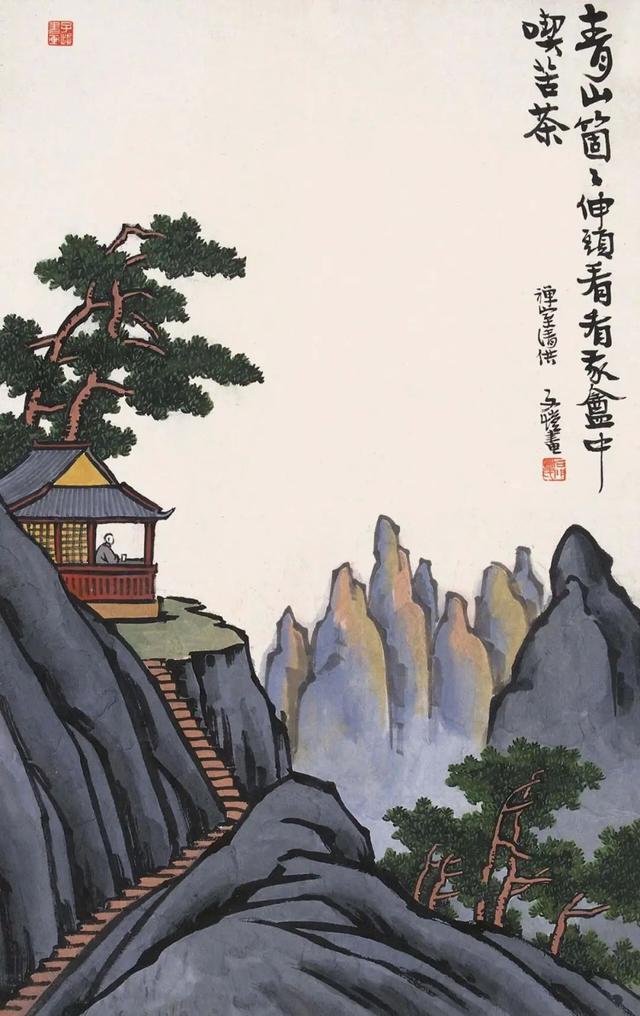

下面是丰子恺作品欣赏: