这幅画堪称史上最让人百思不得其解的作品。

明明画中只有一只黑鸟,平平无奇的,竟然能拍出6272万元的天价。

而早在2000年秋拍会上,这幅画就以440万元成交。

2000年440万什么概念?

2000年北京二环房价4000元一平米,440万可以买下1100平米。

12年后,这幅画又刷新了新纪录,拍卖价6272万,暴涨12倍之多。

于是,这只鸟被戏称为世界上最贵的鸟,而它的创作者,正是闻名遐迩的“八大山人”。

八大山人原名朱耷,又叫朱统銮,是明太祖朱元璋第十六子宁献王朱权的后人。

给他取名朱耷,是父亲朱谋觐觉得儿子双耳较大,现在想想,命运早在最开始就布了棋盘。

皇家血统带给他的,是惊为天人的天赋。

8岁能作诗、书法、篆刻、绘画皆可,出口成章,常常倾倒四座。

12岁时,他画过菡萏一枝,半开于池中,横斜水面,生机盎然,后来挂在厅堂上,仿佛清风拂过,就会盈香满室。

15岁,八大山人不理王室不得参加科举考试的规定,毅然参试,并一举高中秀才。

但自古以来,才华与皇室血脉大都不能并存,当皇室没落,才华所激发的对世事的敏感,会时刻折磨着人的神经,生不如死。

八大山人便是如此,1644年,崇祯帝吊死煤山,闪耀了276年的明王朝就此落下帷幕。

明朝灭亡的第二年,朱耷的父亲朱谋觐也随大势而去。

国破家亡,强大的悲痛使得19岁八大山人不再开口说话,高高在上的皇家子孙,一夜沦为“丧家犬”,四处逃亡。

逃亡路上,妻子和孩子先后去世,只剩下他一个人,他仰天长啸:“愧矣!微臣不死,哀哉!耐活逃生。”

劫后余生该庆幸,可孤家寡人的事实,又忍不住让他泪流不止。

满腔愁绪,说给世人听,一个前朝余孽的话有什么好听的,别人听不下,他唯有说给佛门听。

清顺治五年,八大山人在江西奉新的耕香院落削发为僧,时年不过22岁。

青灯古佛之下,敲下的每一声木鱼,拨动的每一颗佛珠,都在诉说着他无尽的痛苦。

他努力参禅,潜心领会佛理,努力进入到佛家宁静清远的境界中去。

“净几明窗,焚香掩卷,每当会心处,欣然独笑。客来相与,脱去形迹,烹苦茗,赏章文。

久之,霞光零乱,月在高梧,而客在前溪矣。遂呼童闭户,收蒲团,静坐片时,更觉悠然神远。”

佛门供于他的平静,确实让如浮萍般的八大山人,找到了依托的岸口。

有时候,他甚至忘记自己是谁,感觉自己可以是万物,与万物共生共亡。

“茫茫声息足烟林,犹似闻经意未眠。我与松涛俱一处,不知身在白湖畔。”

之后,他便成为介冈灯社的主持,竖拂而成宗师。

但是,佛门只是给俗人提供一个整理思绪的地方,佛不渡人,唯人自渡。

没过几年,八大山人疯了……

在佛门里,他给自己取名“八大山人”,“朱”拿掉了“牛”就只剩下“八”,“耷”割去“耳”便只有“大”。

“牛耳”象征着权力,放弃了“牛耳”,与过去的皇家朱耷割席,以八大山人的身份遁入空门。

可现实终究还是让他失望了,他没能从精神上真正与过去的自己划清界限。

于是,他精神崩溃了,有时候伏地痛哭,哭完又仰天长笑,在人来人往的集市上唱歌乱舞。

有一次,八大山人更是把身上的僧袍撕毁,一把将它扔进火堆里,然后从临川徒步120多公里,走回故乡南昌。

回到故乡,他依旧疯癫不止,戴着布帽,拖着一袭破烂的长袍,穿着露出脚后跟的破鞋,在街头拂袖蹁跹。

一些小孩觉得他很好玩,跟着他身后朝他扔石子,大声嘲笑他,浑然不觉这是前朝皇家子孙。

也许是疯够了,有一天八大山人的疯癫病居然奇迹般好了。

极致疯癫过后,他迎来了平静的状态,决定还俗。自号“个山驴”——“吾为僧矣,何不以驴名?”。

还刻了一“技止此耳”印,就好像曾经消解不了的那些痛苦,如今他愿意明明白白剖给世人看:

大家快来看啊,我是驴,笨驴也,黔驴技穷也。

之后一系列的“驴”、“驴屋”、“驴年”、“驴书”、“驴汉”、“驴屋驴”,相关的印款便冒了出来。

像是自轻自贱,但也像是剔除外在的一切世俗因素,希望以驴似的,俯首只看脚下路。

他在南昌附近的北兰寺自建了一所陋室,名曰“寤歌草堂”,开始一心作画,在画中世界寻求最终的心灵庇护。

没有过去,无名无姓,无挂无碍,用漫将心印补西天,以浇心头之块垒。

也是从60岁起,“八大山人”的名字逐渐出现在一幅幅作品中。

印章落下的“八大山人”,反倒像极了“哭之”、“笑之”。

上门求画者,提着百两黄金,他看也不看,若是拿着绫罗绸缎求画,八大山人马上接过来,说拿来做袜子正合适。

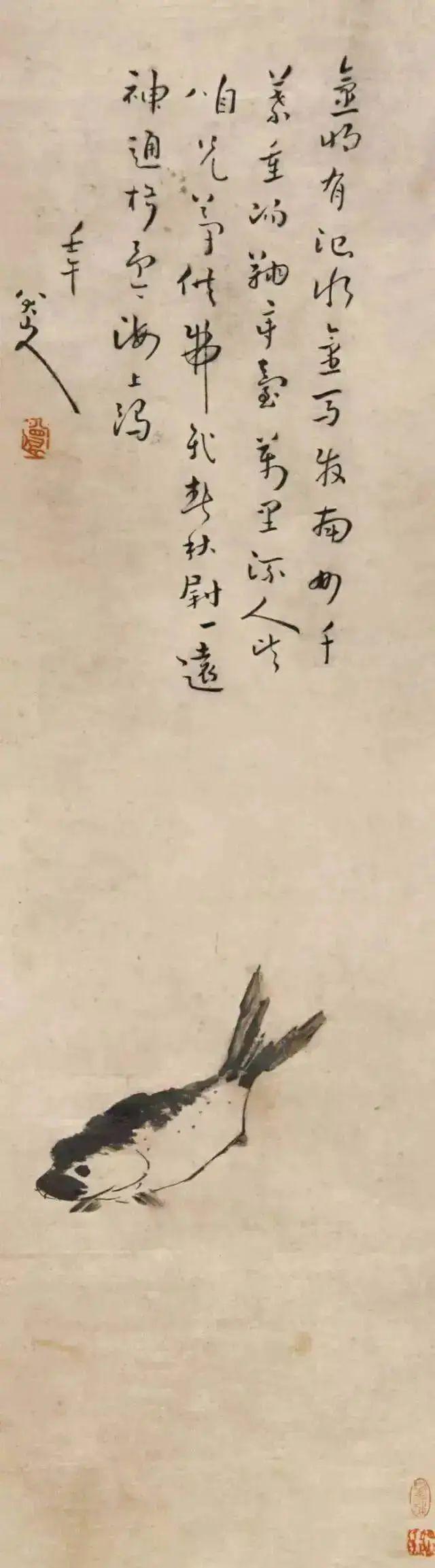

八大山人的动物画风格非常明显,一般都是一张素白画纸上,大片大片的留白,要么是水中搁置孤鱼、枝头上栖息着孤鸟。

而无论是何物,它们的眼神都是一贯的翻白眼,这些白眼带着睥睨尘寰的孤傲,也带着无奈的不屑和愤恨。

画面的孤寂单调是八大山人的生活写实,而这样的生活他选择安稳过着,不是屈从,也妄想他屈从。

他会用画笔,隐晦地控诉这世间的不公,画画是他的精神支柱,而愤怒是他画画的源源不断的动力。

八大山人最后的作品,也不再一味的睥睨不公,他开始回到了自己的世界,过往的苦一点点放小,而后放大的,是对新生的向往。

《河上花图卷》、《河上花歌》流水潺潺,花儿盛开。

荷花灿然,兰草清媚,垂柳飘摇而不颓废,篁竹疏潇却充满生机,生命都在纵情欢歌。

八大山人的作品,在当时他所处的年代,影响不大,但回望后来的当代画家,几乎每个人都深受八大山人画风的熏陶。

从“扬州八怪”到齐白石、张大千、潘天寿、李苦禅,在他们成为一代宗师的艺术生涯上,布满八大山人的足迹。

潘天寿曾说:

“画不过他,画不过他!八大山人表现事物深刻之极,以虚求实,古无二得,落落疏疏,妙处难及,画不过他呀!”

他还评价,“八大,笔简而劲,无犷悍之气……各树特帜卓然为后世法,为清代大写派之泰斗。”

齐白石、张大千都曾模仿过八大山人的神作。

八大山人拄着画笔,一步步走过那段黑暗的岁月,走了一路,画了一路。

他的作品化作路上的一盏盏灯,指引着后来的人走过属于他们各自的人生困境。

我想这就是艺术最大的价值吧,上一代艺术家传给下一代继承者,不只有画法,还有活法。

而上一代宗师的画,之所以越来越受欢迎,也正因为挥毫泼墨的那个人,曾给予它们生生不息的生命力。

这股生命力足以支撑它们抵住历史长河的冲击,活过一代又一代,流传至今。

下面是八大山人作品欣赏: