早在民国建立前,孙中山就对推翻清朝后的定都问题,有过几番设想。

1887年,孙中山对未来中国首都的选择有过缜密的考虑,他曾提出“一都四京”方案;一都即武昌,四京即西京(重庆)、东京(南京)、南京(广州)、北京(顺天)。首都的第一选择,首选武昌。

按孙中山的构想,中国地大物博,幅员辽阔,东西南北各设一京,既有利于统筹全国,又能分散都城的压力。

在中国历史上,很多朝代都有过多京制。比如唐代前期设置了三个都城,西都长安、东都洛阳、北都晋阳(太原)。

在唐肃宗时期,为了应对安史之乱和巩固统治,又设立了“五京制”,除了长安、洛阳、晋阳外,又增设南京(成都)、西京(凤翔)。

唐后的北宋实行的是四京制,共有四个都城,分别是:东京开封府、西京河南府(洛阳)、南京应天府(商丘)和北京大名府(大名)。

辽代时全国五京并存,辽设置了五个都城,分别是上京临潢府(巴林左旗)、中京大定府(赤峰)、东京辽阳府(辽阳)、南京析津府(北京)和西京大同府(大同)。

金在灭辽之后,沿袭了辽的五京制,只是将金的都城会宁府(黑龙江阿城)升为上京后,改辽上京为北京。

所以多京制在历史上有迹可循,且实施的都很成功,对国家的管理起到了积极的作用。

不过到了1902年,他在和章太炎讨论定都问题时,并详细述及首都设置的问题,又提出了三个方案。孙中山强调说,“金陵犹不可宅”。

孙中山认为南京不适合作为首都。地域上离上海太近,在经济和政治上非常容易受到洋人的牵制,其位于中国的东部,对于西部广大的国土,显得鞭长莫及。

金陵自古繁华,佳丽云集,歌舞升平,“六朝金粉地”,十里秦淮河。秦淮河畔的勾栏瓦舍靡靡之音,容易削弱奋斗者的斗志,贪恋酒色繁华。

他说:“武昌扬灵于大江,东趋宝山,四日而极,足以转输矣,北望襄樊以镇抚河雄,铁道既布,而行理及于长城,其斥侯至穷朔者,金陵之绌,武昌之赢也。”

“定鼎者,南方诸城莫武昌若”。武昌位于中国东部中心位置,去哪里都十分方便,经济基础较好,同时又是铁路南下北上的交通枢纽,坐拥长江水道,因此孙中山把武昌视为定都的首选。

第二方案则是定都西安。孙中山认为:“谋本部则武昌,谋藩服则西安”。也就是说,若要对广大的边疆地区实行有效治理,武昌就有些偏居东南了,而西安则位于整个中国的中心位置,能对边疆实行有效管理;

况且西安底蕴厚重,在中国历史上,诸如汉、隋、唐等中国最强大的几个王朝皆定都西安,民心所向。

第三个方案则让人错愕,定都伊犁。武昌和西安都有迹可循,为什么会把都城放在西北边疆的伊犁?

伊犁是中国的一个风水宝地,伊犁河谷处于天山南北山脉之间的一个喇叭口,是大西洋吹过来的暖湿气流最后到达的地方,这让伊犁成为了新疆最湿润的地区,水草丰美,造就了中亚干旱地区少有的“边陲江南”景象。

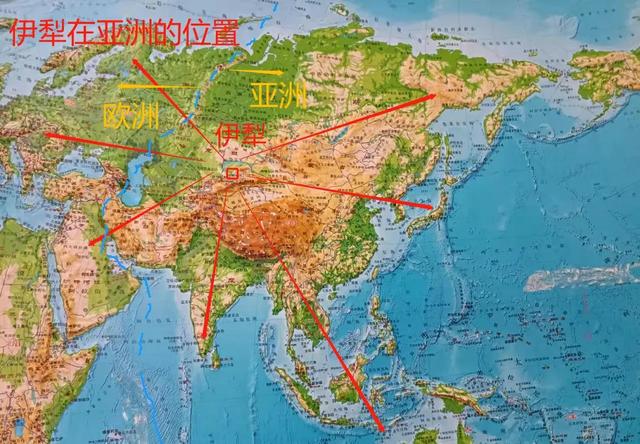

孙中山认为“谋大洲则伊犁”。若定都西安,制衡蒙古和新疆虽足矣,然若欲为亚洲共主,又显狭窄,当迁都伊犁。

也就是说:如定都西安,可以对全国进行有效管理,若要想成为亚洲共主,走向世界,那么西安也偏居一隅了,而伊犁位于亚洲大陆的中心位置,若打造成一座世界级大城市,定是亚洲之心,八方来朝。

定都伊犁,如此伟略,不论是在当时还是今天看来,这一想法都太过于超前了。

不过遗憾的是,无论是“一都四京”还是后来的三个方案,都因当时的局势快速转变最终都没有实现。

武昌起义后,各省纷纷响应,商讨建立一个统一的临时政府。由于武昌地处中原腹地,九省通衢,是辛亥革命诸次起义中第一个在省会城市取得成功的地方,况且又是孙中山首选之地。因此,将首都设在武昌是顺理成章的事,各省也都主张将临时政府的首都设在武昌。

各省代表经过商讨,确定在临时政府成立前,由湖北军政府代行中央政府职权,很明显,事实上是把中央政府定在了武昌。

但此时清朝大军屯兵江北,包围了武昌,汉阳已失守,武昌军事形势非常严峻,各省代表只能前往汉口英租界开会。

就在此时,传来了江浙联军攻克东南重镇南京的消息,于是,各省代表精神为之一振,立即开会作出决定,各省代表会议迁至南京召开。并将临时政府设在南京。

1912年1月1日,孙中山在南京宣告中华民国成立,定都南京,武昌与都城失之交臂。

虽然孙中山的“一都四京”和三个方案全部流产,不过我们不妨设想一下,如果成功实行一都四京或定都伊犁,那么对于中国来说,会有哪些优势和劣势呢?