乌鲁木齐是新疆维吾尔自治区的首府,也是全疆最大的城市,全市下辖7个市辖区一个县,市域面积1.38万平方千米,总人口约408万。在蒙古语中意为“优美的牧场”,位于准葛尔盆地南缘,天山山脉中部交通要隘,是亚欧大陆心脏地带的最大城市,具有“亚心之都”的称呼。

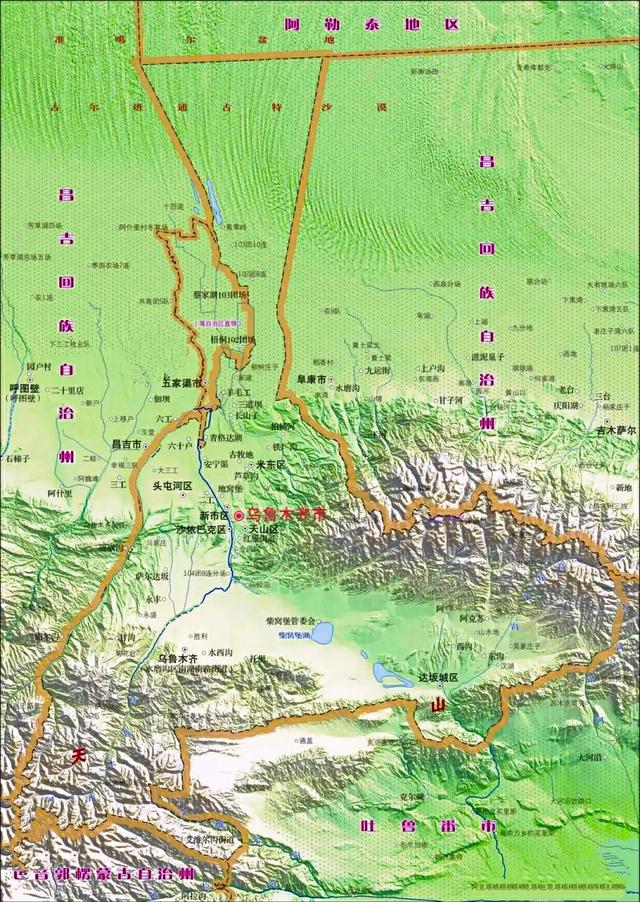

乌鲁木齐的版图形状非常有趣,北部整齐平直,中间狭窄,底部是一个“大肚子”,非常像一个倒过来的漏斗,又神似一个大号“醒酒器”。还有人说更像一台小磨面机,上面是进料斗,中间是磨面机,下方伸出来一小截是出料口。这样另类的版图形状,让人看一眼之后便印象深刻。

乌鲁木齐如此奇怪的版图形状是如何形成的呢?直接原因就是和昌吉州的土地互换。

地图上北部的“漏斗”,和阿勒泰地区交界,位于古尔班通古特沙漠腹地,自然条件差,几乎没有乡镇村落,连公路都没有,划分行政区时直接拉成了直线。不仅是乌鲁木齐,昌吉州与阿勒泰的边界也是横平竖直。

乌鲁木齐南部地理分区复杂一些,和吐鲁番以天山山脉为界,山前冲积扇有冰雪融水补给,自然条件好很多,是城市的空间主要载体。

乌鲁木齐曾经名字叫“迪化”,至清朝平定准噶尔部后,乾隆皇帝命名“迪化城”,意为“开导教化”,有一定的政治寓意。当时的迪化所辖范围非常大,包括如今的昌吉州、以及吐鲁番的部分地区。昌吉州所辖区域在清朝时期大部分归迪化府管辖,一直到新中国初期昌吉依然是属于迪化管辖。

1954年2月,迪化改名为乌鲁木齐。当年7月,昌吉回族自治区州成立,不过当时昌吉州面积很小,只包括昌吉、米泉和乌鲁木齐三个县。此时乌鲁木齐被昌吉州分成了两部分,西边的玛纳斯、呼图壁与乌鲁木齐主体不相连,形成一块“飞地”。

1958年,乌鲁木齐和昌吉州区划发生巨大调整。乌鲁木齐的玛纳斯、呼图壁、阜康、吉木萨尔、奇台、木垒6县全部划入昌吉州管辖,吐鲁番、鄯善和托克逊3县归自治区直辖。

调整后昌吉州面积剧增,之前仅是乌鲁木齐的六分之一,此次调整后几乎是乌鲁木齐面积的6倍,发生巨大反转。此时的昌吉州辖区是连续的一整块,东西横跨四百多公里,1959年,乌鲁木齐县划入乌鲁木齐市管辖,昌吉州的版图形状基本固定了下来。

此后几十年间,随着乌鲁木齐市的快速发展,从昌吉州零星划去过一些土地。

2004年,新疆生产建设兵团第六师成立五家渠市,直接归自治区管辖。五家渠市位于昌吉市区东边,如今被昌吉市和乌鲁木齐市包围着,因面积较小,昌吉州整体变化不大。

2007年,新疆政府决定乌鲁木齐市扩容,把原归昌吉州管辖的米泉市划归乌鲁木齐管辖。米泉市区南距乌鲁木齐市17千米,距昌吉市50千米,合并米泉不仅极大扩充了乌鲁木齐的区域面积,米泉融入自治区首府发展上也能更上一层楼。

米泉市是新疆大米主产地之一,当地大米清香可口,名扬全国,因泉水多又盛产大米,故得名。其位于准噶尔盆地南部、境内北部是古尔班通古特沙漠,最高峰博格达山海拔4000米;境内兼具山地、绿洲、沙漠风光;有唐代轮台古城残垣以及月氏族等游牧部落岩画等古迹。

划入乌鲁木齐之后的米泉与东山区合并,改名米东区。至此昌吉州被乌鲁木齐市从中间切开,分成东西不相连的两部分。而乌鲁木齐合并米泉之后,版图形状发生巨大变化,形成了如今形如一个倒置的漏斗模样。

米东区北部的这个“漏斗”虽然地处沙漠腹地,也并不死气沉沉。天山融化的雪水一直深入到沙漠深处,形成了东道海子、白家海子、郑家海子等5个小湖泊连成一串,有水就有植被,从而形成了一条带状绿洲。

东道海子距离乌鲁木齐市区约100公里,这一片被习惯称为北沙窝,也成为了一个沙漠风光旅游区。东道海子是古尔班通古特沙漠最前沿的绿色屏障,阻挡了沙漠向乌鲁木齐市区靠近,是城市的一道绿色生态屏障。